眼鏡屋を始めるのではない。身辺整理とてあちこちの引き出しの中を調べて、要らないものを捨てる作業をしていたら、眼鏡がこんなにたくさんでてきた。

遠近乱用メガネをかけだしてから30有余年、その間に、何度も買い換えた結果である。

もちろんこのほかに壊した、無くした、レンズだけ入れ替えたなんてのもあるから、覚えていないが実際はもっと数があるはずだ。そうだ、サングラスもあるな。

少年の時からかけている人は、生涯にどれほどの数の眼鏡を買うものだろうか。

わたしの若い時は、視力2.0だったから、40歳代に老眼が始まるまで全く眼鏡不要だった。老眼が始まると同時に、乱視と近視も加えた眼鏡をかけてきた。

昔のガラスレンズはキズがないけど、最近のプラスチックレンズはキズだらけ。

一昨年、白内障手術までは、遠近乱用眼鏡を使っていた実績が、この眼鏡群である。白内障手術後は、眼鏡を原則として使っていない。

原則としてというのは、手もとの小さな字を読むときにだけ、眼鏡を使うようになったからだ。その眼鏡は、元の遠近両用でも、百円老眼鏡でも十分に間にあう。

こうやって出てきた眼鏡を、片端からかけてみたら、意外や意外、遠近ともに立派に間に合う奴があったのだ。

これがいつのものかわからないが、どうも度が一番弱そうなので、最初の眼鏡のようだ。

ということは、白内障手術でわたしの眼が40年分近くも若返ったことになるのか。

う~む、眼だけ若がえってもなあ、、脳内障手術ってあるのかしら、。

参照⇒白内障手術一部始終日記2012

https://sites.google.com/site/dandysworldg/hakunaisyo

2014/10/06

2014/10/03

1007短歌を詠んだがいつもは詠む趣味はないから突然の歌人

短歌を詠んでみた。いつもは詠む趣味はないから、突然である。

詩や歌に解説はいらないだろうが、せっかく詠んだのだから解説しておく。

「遥か西の故地」とは、わたしが少年時代を過ごした生まれ故郷のの高梁盆地(岡山県)のことである。どうでもいいけど、映画「男はつらいよ」シリーズで、寅次郎の義弟(妹さくらの夫)の出身地で、シリーズに2回登場する町である。

「歌人に倣いて」とあるのは、これは故郷に住む歌人の歌集の「あとがき」として載せているからだ。なぜ頼まれたかと言えば、実はその歌集を、わたしがDTPで制作したからだ。

あとがきを頼まれて、そうだ、わたしも歌を詠んでみるかなと考えていたら、意外にすらすらと心象風景がでてきた。もちろん推敲を何度もした。

歌のできの良し悪しはともかくとして、詠んだ当人はよくできたもんだと自賛している。

故郷を想えば誰もが歌人になれるらしい。斉藤茂吉も石川啄木も寺山修司も、そういう歌が多い。それでは、べつの主題で詠んでみようかと頭をひねったら、これがぜんぜんできないのは、何とも不思議である。

「沈黙の・・・」の歌に解説はいらないだろうが、あの敗戦放送に黙りこくった大人たちの風景である。

「空翔ける・・」の歌は、さすがに今は見なくなったが、少年時代には空を飛ぶ夢を見たものだった。いや、結構大人になっても見た。

わたしは丘の中腹にある神社の森の中で生まれ育った。境内から見下ろす街の屋根の上を、夢で何度も飛びまわったものだ。だが、盆地を囲む山を越えることはなかった。

「大川よ・・」の大川とは高梁川である。この川が盆地をつくって、南に流れて瀬戸内海に注ぐ。少年のわたしは四方を山に囲まれた盆地の閉塞感に悩み、どうやって抜け出るか考えていた。

結局は大学に入って関東へと脱出を果たしたのだった。故郷の町の歴史文化の深みと美しい景観を認識して高く評価できるようになったのは、ずいぶん後のことである。

「花咲かせ・・・」は、歌人の親友が育て撮った花の写真が、この歌集に文字通りに花を添えているので、この2人の昔の少女たちへの挨拶歌である。

歌の後段は、「筒井筒井筒にかけしまろがたけ 生いにけらしな老いにけるぞや」(世阿弥元清・能「井筒」より)のコピーだが、格好よく言えば本歌取りである。

老いと生いを入れ替えたのは、二人の若さへのお祝いのつもり。老いたのか、いや、成長したのだ、と。

「ふるさとは・・」の後段は、高梁盆地に伝わる盆踊り歌の囃子言葉である。知っている人なら、そのメロディーが頭の中を流れてくるだろう。

この歌も本歌取りである、と格好つけて言っておこう。元歌は「村境の春や錆びたる捨て車輪 ふるさとまとめて花いちもんめ」(寺山修司・歌集「田園に死す」より)。

(2016年9月10日追記)

この藤本孝子歌集「ぽかりぽかり」の続編として、2016年9月に「また、ぽかりぽかり」を制作し、高校の同期会では配布した。

更に両歌集を総合編集して「ぽかりぽかり2007-2016」を制作した。なお、藤本孝子氏には歌集「春楡のうた」(2007年 砂子書房)がある。

遥

か

西

ふ 花 大 空 沈 の

る 咲 川 翔 黙 故

さ か よ け の 少 地

と せ わ る 湖 を

は 歌 れ 少 に 年 想

晩 詠 を 年 な い

夏 み 連 の り て

や 重 れ 夢 た `

少 ね 去 い る 歌

年 少 れ く 盆 人

老 女 濁 た の に

い ら 流 び 地 倣

に よ に も よ い

け て

り 老 い 醒 昭 詠

い ず む 和 め

は に く れ 二 る

あ け に ば 十

り ら て 盆 年

ゃ し あ 地 八

あ な れ の 月 ま

さ 生 空 森 真 ち

∫ ひ 広 の 昼 も

よ に け 奥 り

お け れ 底 散

お る ば 人

い ぞ

や や

さ

あ

詩や歌に解説はいらないだろうが、せっかく詠んだのだから解説しておく。

「遥か西の故地」とは、わたしが少年時代を過ごした生まれ故郷のの高梁盆地(岡山県)のことである。どうでもいいけど、映画「男はつらいよ」シリーズで、寅次郎の義弟(妹さくらの夫)の出身地で、シリーズに2回登場する町である。

|

| 高梁盆地 |

|

| 歌集「ぽかりぽかり」 歌つくり:藤本孝子 花つくり・写真:定森治子 本つくり:まちもり散人 |

歌のできの良し悪しはともかくとして、詠んだ当人はよくできたもんだと自賛している。

故郷を想えば誰もが歌人になれるらしい。斉藤茂吉も石川啄木も寺山修司も、そういう歌が多い。それでは、べつの主題で詠んでみようかと頭をひねったら、これがぜんぜんできないのは、何とも不思議である。

「沈黙の・・・」の歌に解説はいらないだろうが、あの敗戦放送に黙りこくった大人たちの風景である。

「空翔ける・・」の歌は、さすがに今は見なくなったが、少年時代には空を飛ぶ夢を見たものだった。いや、結構大人になっても見た。

わたしは丘の中腹にある神社の森の中で生まれ育った。境内から見下ろす街の屋根の上を、夢で何度も飛びまわったものだ。だが、盆地を囲む山を越えることはなかった。

「大川よ・・」の大川とは高梁川である。この川が盆地をつくって、南に流れて瀬戸内海に注ぐ。少年のわたしは四方を山に囲まれた盆地の閉塞感に悩み、どうやって抜け出るか考えていた。

結局は大学に入って関東へと脱出を果たしたのだった。故郷の町の歴史文化の深みと美しい景観を認識して高く評価できるようになったのは、ずいぶん後のことである。

「花咲かせ・・・」は、歌人の親友が育て撮った花の写真が、この歌集に文字通りに花を添えているので、この2人の昔の少女たちへの挨拶歌である。

歌の後段は、「筒井筒井筒にかけしまろがたけ 生いにけらしな老いにけるぞや」(世阿弥元清・能「井筒」より)のコピーだが、格好よく言えば本歌取りである。

老いと生いを入れ替えたのは、二人の若さへのお祝いのつもり。老いたのか、いや、成長したのだ、と。

「ふるさとは・・」の後段は、高梁盆地に伝わる盆踊り歌の囃子言葉である。知っている人なら、そのメロディーが頭の中を流れてくるだろう。

この歌も本歌取りである、と格好つけて言っておこう。元歌は「村境の春や錆びたる捨て車輪 ふるさとまとめて花いちもんめ」(寺山修司・歌集「田園に死す」より)。

(2016年9月10日追記)

この藤本孝子歌集「ぽかりぽかり」の続編として、2016年9月に「また、ぽかりぽかり」を制作し、高校の同期会では配布した。

更に両歌集を総合編集して「ぽかりぽかり2007-2016」を制作した。なお、藤本孝子氏には歌集「春楡のうた」(2007年 砂子書房)がある。

|

| 参照記事http://datey.blogspot.com/2016/09/1210.html |

2014/10/01

1006【福島東電核毒地帯徘徊8】福島の核毒の地に生きる物の類はどうなっていくのだろうか

福島東電核毒地帯徘徊の土産物としてに、現地に落ちていた栗の実を拾って持って帰った。拾った場所は、浪江町立野というところである。ここも居住制限区域内である。

道端に山栗のイガが落ちているので、剥いてみたら栗の実が入っている。野生の猿に取られる前らしい。

少年の頃この時期には毎日、生家の神社境内で栗拾いをしたものだ。だから栗が落ちているとどこでも拾って持ち帰る。だが、はて、核毒地帯の中のここで拾ってもいいのか、持ち帰っていいのかと思案したが、法律違反行為ではないらしい。

これを持ち帰って食ってみたい、核毒の味はどんなものだろうかと、今でなければ経験はできないと、好奇心がむくむくと湧いた。4粒の実を拾ってポケットに入れた。

わたしがこれを食ってなにかが起きても、誰かに感染することはないはずだ。何か起きるとしても、何年か後のことだろうから、その頃は多分この世にいない。たとえそれが原因でこの世から去っても、今やちっとも惜しくない年齢だ。などと理屈を考えた。

そして、横浜に持って帰り家人に内緒で、ポップコーンと一緒に電子レンジで熱して、4粒みんな食ってしまった。核毒の味がした、と言いたいが、ただの山栗の味だった。

ということで、ただいま生き物として人体実験中である。さて、これから何か起きるかお楽しみ、というほどの一大事ではないよな。

ま、歯が痛くなっても、顔にシミが広がっても、あの栗のせいかもしれぬと考えるのも、この大核毒事件を忘れぬためによいことだろう。

生き物と言えば、この旅では動物、鳥類、昆虫類をあまり見かけなかったような気がする。もっとも、わたしは生き物の中で樹木には興味がるが、犬猫鴉蜻蛉類ににほとんど興味がないので、実際はよく分からない。

飯舘村役場のあたりにいた人に聞いたが、最近は鳥も昆虫も見ないという。核毒にやられたに違いないという話しぶりだった。わたしはその後にトンボを見たが、秋の野にしては少ない。

聞くところによれば、飼い豚が野豚になり、野生の猪との野合でイノブタがたくさん繁殖しているとのことである。このことはずっと以前にこう書いた。

飯舘村で稲の試験栽培田んぼの周りに電気柵をめぐらしてあったのは、その猪対策だそうだ。だが、撃ち取っても牡丹鍋にすることもできない。

動物の姿をたくさん見たのは、浪江町の牧場の牛の群であった。だが、核毒地帯の飼い牛は殺処分されたはずだから、わたしが見たのは特別な牛たちであったようだ。

調べてみるとその牧場主は、行政からの殺処分指示に逆らって、積極的に生かして約360頭も飼育している。原発問題に対して現地に生きる動物のあり方から、社会的に問題提起をしているらしい。反原発運動のひとつの形だろうが、その牛たちはこの先どう生きるのだろうか。

例の栗の実は、その牧場の近くで拾ったのであった。

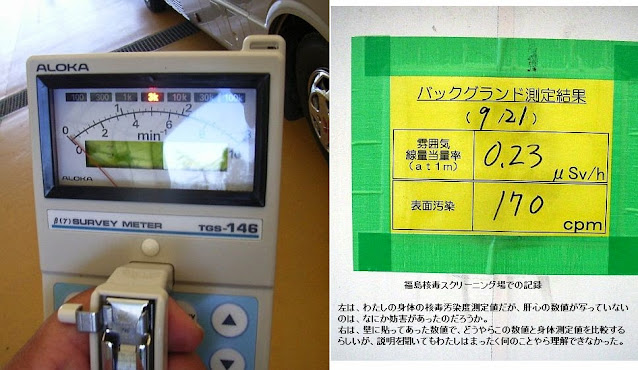

さて、そうやって2日間を核毒地帯の中で過ごしたので、さぞやわが身体が汚染しているだろうと、スクリーニングなるものを受けることにした。そういうことをする場所が第2原発のそばにあるのだ。

核毒汚染したからだをクリーニングしてくれるのだろう、素クリーニングとは簡易な方法かと思ったら、全然見当違い。スクリーンを通してふるい分けるスクリーニングってことで、ここでは汚染度を調べて超汚い奴を勾留する。その後にそいつをクリーニングするらしい。

そんな気取ってカタカナ語使わなくったって、核毒汚染度測定と言えばいいじゃんかよ。原発核毒に関しては除染とかスクリーニングとか、聞いたことのない言葉をわざと使っているらしい。

ほかにも放射線と放射能と放射性物質がどう違うのか分らないし、シーボルトとかバックレルとか、いくら意味を聞いてもすぐ忘れてしまうので、なにがなんだかわからない。原子力事故という言葉もどうもおかしい。火力事故とか水力事故とかいうのか。

とにかく、わたしはなんでもかんでも核毒ということにしたのだ。

スクリーニング場での検査は、空港で飛行機に乗る前にやるアレと、見たところはほぼ同じである。違うのは、空港では見えないところを検査するが、ここでは見えているところを頭のてっぺんから靴の裏まで調べることだ。

わたしもやってもらって、身体中をなでまわった線量計を見せてもらい、検査係から説明を受けたが、実のところは、何のことやらさっぱりわからなかった。

分らないこちらが悪いのか、説明が悪いのか、それもわからない。分かったのは無罪放免ということだけだった。

ポケットの中の例の栗の実が検査でひっかかって、全部没収されたうえに身柄を勾留されるかもと、空港での刃物騒ぎみたいなことを連想したが、そんなことはなかった。

空を飛べる鳥は逃げてしまったが、猪も豚も牛もこの地で生きていく。そして森に植物は繁り、木の実は毎年落ち、キノコも毎年腐っていく。それが核毒のせいでどうなるだろうか、どうもならないですくすくと野生の王国核毒の森になっていくのだろうか。

道端に山栗のイガが落ちているので、剥いてみたら栗の実が入っている。野生の猿に取られる前らしい。

少年の頃この時期には毎日、生家の神社境内で栗拾いをしたものだ。だから栗が落ちているとどこでも拾って持ち帰る。だが、はて、核毒地帯の中のここで拾ってもいいのか、持ち帰っていいのかと思案したが、法律違反行為ではないらしい。

|

| 道の左にある栗の木の下に栗の実の入ったイガが落ちていた |

これを持ち帰って食ってみたい、核毒の味はどんなものだろうかと、今でなければ経験はできないと、好奇心がむくむくと湧いた。4粒の実を拾ってポケットに入れた。

わたしがこれを食ってなにかが起きても、誰かに感染することはないはずだ。何か起きるとしても、何年か後のことだろうから、その頃は多分この世にいない。たとえそれが原因でこの世から去っても、今やちっとも惜しくない年齢だ。などと理屈を考えた。

そして、横浜に持って帰り家人に内緒で、ポップコーンと一緒に電子レンジで熱して、4粒みんな食ってしまった。核毒の味がした、と言いたいが、ただの山栗の味だった。

|

| 左は拾った栗の実、右はそれを熱して食べるところ |

ということで、ただいま生き物として人体実験中である。さて、これから何か起きるかお楽しみ、というほどの一大事ではないよな。

ま、歯が痛くなっても、顔にシミが広がっても、あの栗のせいかもしれぬと考えるのも、この大核毒事件を忘れぬためによいことだろう。

生き物と言えば、この旅では動物、鳥類、昆虫類をあまり見かけなかったような気がする。もっとも、わたしは生き物の中で樹木には興味がるが、犬猫鴉蜻蛉類ににほとんど興味がないので、実際はよく分からない。

飯舘村役場のあたりにいた人に聞いたが、最近は鳥も昆虫も見ないという。核毒にやられたに違いないという話しぶりだった。わたしはその後にトンボを見たが、秋の野にしては少ない。

聞くところによれば、飼い豚が野豚になり、野生の猪との野合でイノブタがたくさん繁殖しているとのことである。このことはずっと以前にこう書いた。

|

| http://datey.blogspot.jp/2013/01/708.html |

飯舘村で稲の試験栽培田んぼの周りに電気柵をめぐらしてあったのは、その猪対策だそうだ。だが、撃ち取っても牡丹鍋にすることもできない。

|

| 飯舘村の試験栽培田んぼの手前に見える猪除け電気柵 |

動物の姿をたくさん見たのは、浪江町の牧場の牛の群であった。だが、核毒地帯の飼い牛は殺処分されたはずだから、わたしが見たのは特別な牛たちであったようだ。

調べてみるとその牧場主は、行政からの殺処分指示に逆らって、積極的に生かして約360頭も飼育している。原発問題に対して現地に生きる動物のあり方から、社会的に問題提起をしているらしい。反原発運動のひとつの形だろうが、その牛たちはこの先どう生きるのだろうか。

例の栗の実は、その牧場の近くで拾ったのであった。

|

| 核毒の地に生き続ける牛の群 |

さて、そうやって2日間を核毒地帯の中で過ごしたので、さぞやわが身体が汚染しているだろうと、スクリーニングなるものを受けることにした。そういうことをする場所が第2原発のそばにあるのだ。

核毒汚染したからだをクリーニングしてくれるのだろう、素クリーニングとは簡易な方法かと思ったら、全然見当違い。スクリーンを通してふるい分けるスクリーニングってことで、ここでは汚染度を調べて超汚い奴を勾留する。その後にそいつをクリーニングするらしい。

そんな気取ってカタカナ語使わなくったって、核毒汚染度測定と言えばいいじゃんかよ。原発核毒に関しては除染とかスクリーニングとか、聞いたことのない言葉をわざと使っているらしい。

ほかにも放射線と放射能と放射性物質がどう違うのか分らないし、シーボルトとかバックレルとか、いくら意味を聞いてもすぐ忘れてしまうので、なにがなんだかわからない。原子力事故という言葉もどうもおかしい。火力事故とか水力事故とかいうのか。

とにかく、わたしはなんでもかんでも核毒ということにしたのだ。

スクリーニング場での検査は、空港で飛行機に乗る前にやるアレと、見たところはほぼ同じである。違うのは、空港では見えないところを検査するが、ここでは見えているところを頭のてっぺんから靴の裏まで調べることだ。

わたしもやってもらって、身体中をなでまわった線量計を見せてもらい、検査係から説明を受けたが、実のところは、何のことやらさっぱりわからなかった。

分らないこちらが悪いのか、説明が悪いのか、それもわからない。分かったのは無罪放免ということだけだった。

|

| 衣服等に着いた核毒汚染の度合いを調べる |

空を飛べる鳥は逃げてしまったが、猪も豚も牛もこの地で生きていく。そして森に植物は繁り、木の実は毎年落ち、キノコも毎年腐っていく。それが核毒のせいでどうなるだろうか、どうもならないですくすくと野生の王国核毒の森になっていくのだろうか。

2014/09/30

1005【福島東電核毒地帯徘徊7】高汚染核毒地帯を通り抜けて富岡町の東電第2原発近くへ

|

核毒元凶の第1原発から2kmほどのところを通るので、バス車内の空間線量は9マイクロシーベルトくらいまで上がった。怖いからこのバスもほかの車もかなりの速度を出している。

ここらあたりの国道の海側は、廃炉中の原発に加えて、各地から集めてくる核毒汚染ゴミなどの中間貯蔵場になる計画があるので、この先何十年も高い高い核毒線量の世界になるのだろう。

それにしても、廃炉や中間貯蔵場で働く人たちの健康はどうなるのだろうか、それらにかかる費用は電気料金に乗ってきて、結局は原発核毒産業からツケがまわってくるのだろうか。

国道から沿道地域に無許可で入ることは禁止である。左右にはバリケードがつくってあり、街への侵入を阻止している。

帰還困難区域には関係者しか入れない。それも月2回、年間15回までに制限される。なんだかものすごいことが起きているのだが、実際に困難区域の中に入ると、目には地震の他は何事も起きていない街があるのだろうから、怖い。

|

| 国道の両側にはバリケードがある帰還困難地域 |

|

| 帰還困難地域内を走るバス内の放射線量 |

帰還困難区域を走り抜けて、富岡町の常磐線富岡駅前でバスを降りた。

こことても、富岡のこのあたりはつい最近になって居住制限区域から避難指示解除準備地域になったところだ。かといって当分は人が住める街ではない。

傾いたり、ガラスが壊れたままの家も多い、人も自動車も通らないゴーストタウンである。

|

| 富岡ゴーストタウン |

|

| 富岡駅から駅前の街を眺める |

富岡駅もゴーストステーションである。プラットホームも線路も、鉄道草と言われるにふさわしいセイタカアワダチソウが茂っている。

ホームに立って向うを見れば、そこはすぐに太平洋である。あそこから津波がやってきて、この駅も洗ったのだろう。ホームの屋根からつりさげられた案内板などが、一様に陸側にアゴをあげているのは、津波がそこまで届いたのだろう。

|

| 富岡駅の惨状 |

|

| 富岡駅の向こうに太平洋が見え、海岸に真っ黒袋が積み上げてある |

富岡町は東電福島第2原発のあるところだ。第1原発のような事故にはならなかったが、今は止まったままだ。駅から南にその第2原発の排気塔が見える。

海岸伝いに原発から2kmほどのところに近寄って眺める。海辺までのびる台地の先の海辺に建っている。

その手前に除染で出たらしい核毒真っ黒袋がたくさん並んでいる。飯舘村で見て以来であるから、このあたりも核毒除去作業をしているらしい。核毒袋と原発はよく似合う。

核毒袋の上で測ったら0.850マイクロシーベルトだった。飯館村で核毒袋の上で測った時は8.22マイクロシーベルトだったから、ここの袋は比較的弱いようだ。

|

| 福島第2原発排気塔が見える富岡駅前核毒袋集積所 |

|

| 東電福島第2原発と核毒ゴミ袋のある富岡町の風景 |

|

| 核毒袋の線量 |

|

| 向うには東電福島第2原発、手前には津波で壊れた防波堤 |

海岸から遠望する第2原発の様子は分からないが、わたしが乗っている防波堤の壊れ具合は、たぶん、第2原発のあたりも起きていることだろう。

原発は発電余熱の冷却のための海水を使いやすいように、こんな海辺に建てているのだろう。だったら海岸段丘の上に建てればよさそうなものを、わざわざ丘を削って低い平地を海辺につくって、そこに建てたものだから津波の餌食になった。海水を丘の上に汲みあげるランニングコストと、丘を切り崩すイニシャルコストを比較して、後者を選んだのだろうか。設計思想に問題がありそうだ。

このあたりの人たちは、あの日の第1原発の爆発のニュースを知って、第2原発にも起こるに違いないと、恐怖の日々であったに違いない。それはなかったが、津波を追いかけて核毒はここにもやってきた。

第2原発排気塔を背景にして昨日から久しぶりに黄金色の稲穂の田んぼを見た。だが、その田んぼの他は草ぼうぼうだから、やはりここも試験栽培であるらしい。

豊葦原瑞穂の国にいることを忘れさせる旅であった。

|

| 向うに第2原発の排気塔、そのこちらに試験田の黄金の稲穂、そして周りは雑草原 |

(つづく、核毒味つき?クリの実を拾ってお土産にした話)

参照→地震津波核毒おろろ日録

http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html

2014/09/29

1004【福島東電核毒地帯徘徊6】天災と人災の浪江町沿岸部の復興は隣り町の核毒基地をどう考えるか

|

| ススキとセイタカアワダチソウの草原を漁船が漂流 |

ここは福島県浪江町の西部沿岸部の請戸地区である。請戸川が太平洋に注ぐあたり、ここは干拓平野だろう。

河口部には請戸漁港があり、漁村集落があり、その後背地に広い田園地帯が広がっていたが、今は一面の草原である。

河口部には請戸漁港があり、漁村集落があり、その後背地に広い田園地帯が広がっていたが、今は一面の草原である。

|

| 浪江町請戸地区の南は福島第1原発がある双葉町 |

|

| 震災前の請戸地区の集落と田園の姿であるが、今は一切が草原の中 |

集落も田畑も完全に消滅して一面に草原が広がるばかりである。3.11震災でゆすぶられ、津波でなにもかも洗われ流されてしまった。

|

| 草原に中の建物は集落のコミュニティ施設だった |

|

| 津波前の集落にあった施設(丸の中)が上の写真の草原の中の建物 |

漁港から陸に流れて来て置き去りにされた漁船群は、セイタカアワダチソウの草原のなかにいまだに浮かんでいる。

ここから第1原発までは5kmほどである。遠くの森に見える3本の煙突(実は排気塔)がそうである。ここの草原も廃屋も漁船群も、その原発から発した核毒にまみれているのだ。 |

| 左の向うの方に3本の排気塔が見えるのが福島第1原発 |

3・11震災にともなう東電福島第1原発事故の核毒拡散で、甚大被害を蒙っているままの浪江町は、核毒度合いの高い西部の町域を放棄?して、核毒度が比較的低い西部の町域で復興しようと構想している。

だが、まずは核毒除去しなければならないから、復興にすぐにとりかかれる状況ではない。

中心街が建物がそれなりに並びながらのゴーストタウンであるのに、その西部町域の沿岸部は何もない一面の草原である。

津波に一掃されたあとに、セイタカアワダチソウがひろがり、その中にかろうじて津波に耐えながらも破壊された家屋が点在する。その背景に福島第1原発を遠望できる。

草原に中に入ると、あちこちに建物の基礎だけがあって、家々が建ち並んでいたことが分る。わずかにある廃屋は、津波が通り抜けたらしい様子である。

墓地があり、墓石が勝手な方向に寝転んでいる。ここからゴーストが出るとすれば、ここもゴーストタウンである。墓まいりに来たらしい男女が困惑の様子で、花を供えるべき墓石をさがしていた。

墓石の向こうにも、もちろん東電原発のタワーが3本見える。

だが、まずは核毒除去しなければならないから、復興にすぐにとりかかれる状況ではない。

中心街が建物がそれなりに並びながらのゴーストタウンであるのに、その西部町域の沿岸部は何もない一面の草原である。

津波に一掃されたあとに、セイタカアワダチソウがひろがり、その中にかろうじて津波に耐えながらも破壊された家屋が点在する。その背景に福島第1原発を遠望できる。

|

| 廃屋の右に見える3本の排気塔が福島第1原発 |

草原に中に入ると、あちこちに建物の基礎だけがあって、家々が建ち並んでいたことが分る。わずかにある廃屋は、津波が通り抜けたらしい様子である。

墓地があり、墓石が勝手な方向に寝転んでいる。ここからゴーストが出るとすれば、ここもゴーストタウンである。墓まいりに来たらしい男女が困惑の様子で、花を供えるべき墓石をさがしていた。

墓石の向こうにも、もちろん東電原発のタワーが3本見える。

|

| 墓地の向こうに廃棄されtが小学校と原発の3本の排気塔が見える |

|

| 壊れた防波堤の上から請戸地区廃墟草原のパノラマ 左の端に第1原発が見える |

|

| 原発が見える堤防の上は0.294マイクロシーベルト |

請戸は900人くらいの集落であったという。そしてその2割ほどが帰らない人になったそうだ。

人の死はいちばん悲しいことだが、津波で家屋も田畑も漁船も漁港も廃墟となり消滅したことは、生きている人たちには実に悲惨である。

そして更に悲惨なことは、その廃墟の上に東電核毒が降り注いだことだ。津波だけなら金と意欲があれば復興にすぐとりかかることができる。だが、津波で洗われた後の土地を核毒で汚染されては、意欲と金があっても手が付けられない。草原になるままにしておくばかりだ。

いつから復興に取り掛かることができるのだろうか。宮城や岩手の沿岸部では復興の動きが目覚ましいのに、ここでは何も動いていない。

ここは地震と津波に加えて核毒という3重被災地になった。二つの天災と一つの人災が重なったのである。天災だけの宮城や岩手沿岸部とはそこが、おおいに異なる。

と考えていて、ふと気が付いた。おおいに異なると言えば、人災の核毒汚染にはその加害者からの損害補償金がついてきたことである。

自力更生が原則の天災に対して、人災には補償金による他力厚生の道が開けていることだ。それは加害事件には当然のことだが、ここのところの違いが、被災者の間で非常に微妙な問題を引き起こしているらしい。

核毒のあるなしの境界線が補償金のあるなしの境界線になるのだが、核毒がきれいに境界線を引いて降ってきたのではないから、難しいことになる。

妙な言い方になるが、津波で生活手段を失って、たまたま核毒が降ったために補償金で生活再建できる人がいる一方で、核毒が降らなかったので生活再建できない人がいる。核毒の度合いによって補償金も違うだろう。

これらが微妙にモヤモヤとした状態で隣り合わせているにちがいないから、かなり社会的摩擦が起きそうだ。これまでに経験したことのない、予測がつかない事件がいろいろ起きそうだ。実情をほとんど知らないが、どうなのだろうか。

浪江町は原発立地町としての利益は得なかったが、隣の立地町から迷惑とばっちりを受けたことになる。それは補償金というお土産付であったところまではよいとしよう。

だが、お土産を開けて復興に使おうとしても、お預け状態であり、それがいつまで続くやら分からないありさまである。妙なことになっているようだ。

目標時点のない復興には、人々は本気になれないだろう。あれから3年半経っても、復興の第1歩の核毒除去作業にさえ手をつけられない。復興はありうることなのだろうか。

わたしの頭ではここまでしか考えられない。請戸の草原から向うの森の原発排気塔を眺めて、ため息つくばかりである。

ところで、あの向こうの森の排気塔の周りでは、どえらいことが起きようとしている。原発が降らせた核毒で汚れた各地の土やらゴミやらを、ここに集めておいておく中間貯蔵施設の計画があるのだ。

浪江の復興計画では、請戸の草原にも、人は住まないが復興の絵が描いてある。だがその南隣には、濃縮した核毒の山ができるらしいのである。行政区域が異なるから、この二つの「復興」の絵は同時に見るようになっていない。

中間貯蔵とはいえ、いつまでそれが続くのか、だれも分らない。いつか県外につくる最終処分場に持っていくらしいが、沖縄の基地問題に見るがごとく、日本中でNIMBYであるにきまっている。

だが、原発の恩恵を受けなかった浪江町にとっては、核毒被災した上に、21世紀の谷中遊水池(足尾鉱毒事件の鉱毒沈澱池)ともいうべき核毒貯蔵基地が、すぐ隣りできるのはなかなかに辛いことだろう。

ということは、もしかしたら、この中間貯蔵地は福島原発の廃炉と合わせて、日本の新たな原発利権を生み出す、政治的な仕掛けになるおそれがあるような気がしてきた。

事柄が複雑すぎて、わたしにはこれ以上は頭が回らない。

(つづく、福島第2原発のあたりもみてきた)

(追記)請戸地区の震災救助活動ができなかった悲惨な話はこちら。

参照→地震津波核毒おろろ日録

http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html

人の死はいちばん悲しいことだが、津波で家屋も田畑も漁船も漁港も廃墟となり消滅したことは、生きている人たちには実に悲惨である。

そして更に悲惨なことは、その廃墟の上に東電核毒が降り注いだことだ。津波だけなら金と意欲があれば復興にすぐとりかかることができる。だが、津波で洗われた後の土地を核毒で汚染されては、意欲と金があっても手が付けられない。草原になるままにしておくばかりだ。

いつから復興に取り掛かることができるのだろうか。宮城や岩手の沿岸部では復興の動きが目覚ましいのに、ここでは何も動いていない。

ここは地震と津波に加えて核毒という3重被災地になった。二つの天災と一つの人災が重なったのである。天災だけの宮城や岩手沿岸部とはそこが、おおいに異なる。

と考えていて、ふと気が付いた。おおいに異なると言えば、人災の核毒汚染にはその加害者からの損害補償金がついてきたことである。

自力更生が原則の天災に対して、人災には補償金による他力厚生の道が開けていることだ。それは加害事件には当然のことだが、ここのところの違いが、被災者の間で非常に微妙な問題を引き起こしているらしい。

核毒のあるなしの境界線が補償金のあるなしの境界線になるのだが、核毒がきれいに境界線を引いて降ってきたのではないから、難しいことになる。

妙な言い方になるが、津波で生活手段を失って、たまたま核毒が降ったために補償金で生活再建できる人がいる一方で、核毒が降らなかったので生活再建できない人がいる。核毒の度合いによって補償金も違うだろう。

|

| 核毒の分布状況に対応するのだろう |

これらが微妙にモヤモヤとした状態で隣り合わせているにちがいないから、かなり社会的摩擦が起きそうだ。これまでに経験したことのない、予測がつかない事件がいろいろ起きそうだ。実情をほとんど知らないが、どうなのだろうか。

浪江町は原発立地町としての利益は得なかったが、隣の立地町から迷惑とばっちりを受けたことになる。それは補償金というお土産付であったところまではよいとしよう。

だが、お土産を開けて復興に使おうとしても、お預け状態であり、それがいつまで続くやら分からないありさまである。妙なことになっているようだ。

目標時点のない復興には、人々は本気になれないだろう。あれから3年半経っても、復興の第1歩の核毒除去作業にさえ手をつけられない。復興はありうることなのだろうか。

わたしの頭ではここまでしか考えられない。請戸の草原から向うの森の原発排気塔を眺めて、ため息つくばかりである。

ところで、あの向こうの森の排気塔の周りでは、どえらいことが起きようとしている。原発が降らせた核毒で汚れた各地の土やらゴミやらを、ここに集めておいておく中間貯蔵施設の計画があるのだ。

浪江の復興計画では、請戸の草原にも、人は住まないが復興の絵が描いてある。だがその南隣には、濃縮した核毒の山ができるらしいのである。行政区域が異なるから、この二つの「復興」の絵は同時に見るようになっていない。

中間貯蔵とはいえ、いつまでそれが続くのか、だれも分らない。いつか県外につくる最終処分場に持っていくらしいが、沖縄の基地問題に見るがごとく、日本中でNIMBYであるにきまっている。

|

| 汚染土壌等中間貯蔵施設計画区域案 |

|

| 浪江町東部復興計画図 このすぐ下に核毒中間貯蔵のエリアが広がる |

|

| 請戸のすぐ南にはこのような核毒汚染土壌などの中間貯蔵施設計画がある |

だが、原発の恩恵を受けなかった浪江町にとっては、核毒被災した上に、21世紀の谷中遊水池(足尾鉱毒事件の鉱毒沈澱池)ともいうべき核毒貯蔵基地が、すぐ隣りできるのはなかなかに辛いことだろう。

ということは、もしかしたら、この中間貯蔵地は福島原発の廃炉と合わせて、日本の新たな原発利権を生み出す、政治的な仕掛けになるおそれがあるような気がしてきた。

事柄が複雑すぎて、わたしにはこれ以上は頭が回らない。

(つづく、福島第2原発のあたりもみてきた)

(追記)請戸地区の震災救助活動ができなかった悲惨な話はこちら。

参照→地震津波核毒おろろ日録

http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html

2014/09/27

1003【福島東電核毒地帯徘徊5】浪江町ゴーストタウン中心街は震災と核災の2重苦の風景

福島東電核毒ベルト地帯の北西の端に飯舘村があり、その南隣は浪江町である。その浪江町の南隣は双葉町で、核毒発祥の東電福島第1原発があり、そこが核毒ベルトの原点である。

浪江町は原発立地自治体ではないが、隣接して少しは原発ご利益のおこぼれにあずかっていたかもしれないが、2011年3月におこぼれどころか町全体に核毒降下という、巨大なトバッチリを蒙った。

全町が避難指示区域指定になり、いまだに東電核毒に占拠されたままで、町民は町外のあちこちで避難生活中であり、町役場は二本松市内にある有様だ。

浪江の中心街に入ると、街の姿はそれなりにあるのだが、人間も自動車も通らない。だから静かであるが、それは不気味な静寂である。

1時間足らずの街なか徘徊中に出会った人は、訪ねたらしい自宅であろう家から出てきて車で去っていった女性一人だけであった。

民主党政権下である大臣が「死の町」と印象の述べて、マスメディからコテンパンにたたかれて辞任した事件があったが、まさのその浪江町は人がいない死の町、ゴーストタウンであった。あの大臣がなぜ叩かれ辞めるはめになったのか、あの頃のヒステックな世の空気を思い出す。

ひび割れた道路に草が生え、建物は建ち並んでいるが、地震で傾いたり、平屋かと見れば実は1階がつぶれて2階が道に面しているとか、歪んだ光景である。

名物浪江焼きそばの看板、役に立たない自販機、縛られた郵便ポストなどなど、むなしい。

1995年の阪神淡路震災の神戸三宮で見た風景を思い出した。だが、あの風景とこの風景の大きな違いは、目には見えないがここは核毒にまみれていることだ。復興の手を付けられない。

そう意識しながらこの風景を観ると、ため息しか出てこないのであった。

小学校の校庭は草原である。どこの屋敷内も草ぼうぼうかと見れば、必ずしもそうではないのは、持ち主が草刈りをしているのだろうか、だが、核毒汚染地帯内だからそれも危ないことだろう。

家の家に住めないし、修理もままならない。だからここは環境省という国家管理の地となっている。チェルノブイリもこうなのだろうか。

あの日から動いていない常磐線は、駅ホームも線路も夏草が繁茂している。閉じられた浪江駅舎の中を覗くと、まるで始発前の朝のように乗客を待っている雰囲気のままである。

駅前付属の駐輪場には、何台もの自転車が整然と並んでいて、乗り手が戻ってくるのを待っている。あの日、大急ぎで避難した人たちが、通勤通学で乗ってきたままにままになっているのだ。

駅前広場の中には、2台のマイクロバスが放棄されていた。これらも核毒汚染ゴミになるのだろうか。

駅前に地元紙の福島民報と看板に書いた新聞販売店がある。表のガラス戸から覗くと、店内はつい先ほどもまで配達の準備で忙しくしていた様子そのままである。配達前の新聞が山積みになっている。慌てて逃げ出したらしい。

「M8.8 国内史上最大、、、 死者16人、、、」などの大見出しが見えるから、3月12日の新聞だろうか。今や死者行方不明者は2万人にもなったのに、この段階では16人であった。

まるで地震ミュージアムの展示かと思わせるが、現実であることに震撼する。時間航行者になった自分が居るサイエンスフィクション映画を見ているようであった。

余所者の勝手な言い方であるが、この姿を復興後も保存して、震災と核災を後の世に伝えてほしいと思う。だが、この新聞紙なども核毒まみれなのだろう。

建物を雑巾で拭うのだろうか。中高層のビルもあるから、いやはや大変な作業である。

だが、浪江町の復興計画は、核毒が濃い西部の7割くらいの町域を残して(捨てて?)、東部の3割くらいのところに街を再建するらしい。そのとき、やはりこのあたりが元の中心街として再生する計画であるようだ。

この事故があろうとなかろうと、地方都市の中心街の衰えは浪江町も例外ではあるまいから、もしかして10年も先になると、はたして町民は戻ってくるのだろうか。

人間はその間にもどこかで、生まれ、育ち、生き、死なねばならない。避難先を第2の故郷とする人たちを、だれも非難できない。

そうか、ここは「居住制限区域」内であり、誰もが立ち入りは午前9時から午後4時までに制限されていて、原子工学サイエンスリアルの世界であった。

参照→地震津波核毒おろろ日録

http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html

浪江町は原発立地自治体ではないが、隣接して少しは原発ご利益のおこぼれにあずかっていたかもしれないが、2011年3月におこぼれどころか町全体に核毒降下という、巨大なトバッチリを蒙った。

全町が避難指示区域指定になり、いまだに東電核毒に占拠されたままで、町民は町外のあちこちで避難生活中であり、町役場は二本松市内にある有様だ。

1時間足らずの街なか徘徊中に出会った人は、訪ねたらしい自宅であろう家から出てきて車で去っていった女性一人だけであった。

民主党政権下である大臣が「死の町」と印象の述べて、マスメディからコテンパンにたたかれて辞任した事件があったが、まさのその浪江町は人がいない死の町、ゴーストタウンであった。あの大臣がなぜ叩かれ辞めるはめになったのか、あの頃のヒステックな世の空気を思い出す。

|

| こんな立派な街だが誰も住んでいない |

名物浪江焼きそばの看板、役に立たない自販機、縛られた郵便ポストなどなど、むなしい。

1995年の阪神淡路震災の神戸三宮で見た風景を思い出した。だが、あの風景とこの風景の大きな違いは、目には見えないがここは核毒にまみれていることだ。復興の手を付けられない。

そう意識しながらこの風景を観ると、ため息しか出てこないのであった。

家の家に住めないし、修理もままならない。だからここは環境省という国家管理の地となっている。チェルノブイリもこうなのだろうか。

あの日から動いていない常磐線は、駅ホームも線路も夏草が繁茂している。閉じられた浪江駅舎の中を覗くと、まるで始発前の朝のように乗客を待っている雰囲気のままである。

駅前付属の駐輪場には、何台もの自転車が整然と並んでいて、乗り手が戻ってくるのを待っている。あの日、大急ぎで避難した人たちが、通勤通学で乗ってきたままにままになっているのだ。

駅前広場の中には、2台のマイクロバスが放棄されていた。これらも核毒汚染ゴミになるのだろうか。

「M8.8 国内史上最大、、、 死者16人、、、」などの大見出しが見えるから、3月12日の新聞だろうか。今や死者行方不明者は2万人にもなったのに、この段階では16人であった。

まるで地震ミュージアムの展示かと思わせるが、現実であることに震撼する。時間航行者になった自分が居るサイエンスフィクション映画を見ているようであった。

余所者の勝手な言い方であるが、この姿を復興後も保存して、震災と核災を後の世に伝えてほしいと思う。だが、この新聞紙なども核毒まみれなのだろう。

そのうちにこの街でも、除染という核毒除去作業が始まるのだろう。

建物を壊したり改修すると出てくる核毒ゴミの量は大変な量になるだろう。黒い袋がこの町を占領するのだろうか。建物を雑巾で拭うのだろうか。中高層のビルもあるから、いやはや大変な作業である。

だが、浪江町の復興計画は、核毒が濃い西部の7割くらいの町域を残して(捨てて?)、東部の3割くらいのところに街を再建するらしい。そのとき、やはりこのあたりが元の中心街として再生する計画であるようだ。

この事故があろうとなかろうと、地方都市の中心街の衰えは浪江町も例外ではあるまいから、もしかして10年も先になると、はたして町民は戻ってくるのだろうか。

人間はその間にもどこかで、生まれ、育ち、生き、死なねばならない。避難先を第2の故郷とする人たちを、だれも非難できない。

「ただいま午後3時です。街への立ち入りは、午後4時までです。退去の準備をしてください」

サイエンスフィクションの世界に迷いこみ、無人で無音の街を徘徊していると、突然、頭の上からスピーカーが鳴り響いた。

なお、「帰還困難区域」への立ち入りは、月に2回程度を上限、年間15回までに制限されている。わたしたち視察隊は、そこはバスで通過したが降りることはしなかった。

(つづく、次は震災と津波と核災の3重苦の地を徘徊する)参照→地震津波核毒おろろ日録

http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html

登録:

コメント (Atom)