●最後の故郷訪問で浦島太郎の観光気分

今年5月半ばに、わたしの生まれ故郷の高梁盆地を訪れました。この前に来たのは13年前でしたし、自分の歳市から考えるとこれを最後の故郷訪問にしたいと思い、浦島太郎気分で観光してきました。

小堀遠州作庭の借景庭園の今昔の風景を比べて、時の流れを目で切実に感じたのでした。その一方で遊び場だった臥牛山の松山城へ徒歩で登る能力がないと知り、脚で今昔を悟ったのでした。

|

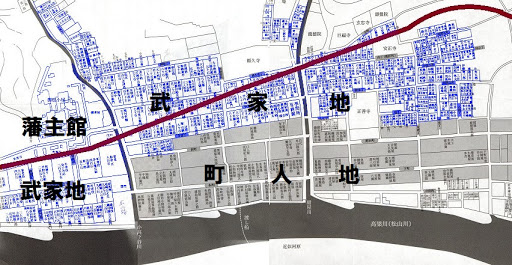

| 高梁盆地(左が北) |

●JR伯備線備中高梁駅の変化

まずは出だしとして、JR伯備線の備中高梁駅の今昔です。盆地全体はわたしがいた幼少年期とはあまり変わらない風景でした。しかし、この盆地の街の玄関口のJR伯備線備中高梁駅が大変化でした。

.JPG) |

| 2025年の備中高梁駅西口 左に駅舎と市立図書館 |

|

| 1992年の備中高梁駅西口 正面に駅舎 |

昔は西側だけだった駅前広場が東側にもできていました。わたしがいた頃は駅の西も東にも、太い杉や檜の丸太がたくさん積んでありました。このあたりの山は木材産地であり、そこからの丸太はこの駅から貨物列車に載せられて都市へ行ったのでしょう。鉄道がまだ来てない頃は、高梁川を流していたのでしょうね。

高梁駅には、線路をまたいで駅東西をむすぶ歩行者自由通路の橋ができており、駅改札口はその橋の上から出入りするのです。しかも駅ビルさえも建っており、すっかり都市的な交通拠点の姿に変貌していました。

●駅ビルに市立図書館

その駅ビルは商業施設ではなく、市立図書館ですから、その文化的な街づくりに感服です。列車通学の高校生たちは待ち時間をここで過ごすのでしょう。これは羨ましいと思いました。

わたしの記憶にある市立図書館は伊賀町にありました。自宅近くですから高校生のわたしはよく利用しましたが、ほかに人がいた記憶がないほどに静かな図書館でした。その和風木造の大きな建物は、ネットで調べたら「順正記念館」として今もあって、順正女学校の当時の歴史的建築のようです。

|

| 順正記念館 |

順正と言えば、最近に読んだ時代小説[『孤城春たり』(澤田瞳子)のひとつの章に福西繁が登場します。この人が後の順正女学校創立者の福西志計子のことと、小説中にはないのですが、高梁出身のわたしにはそれとわかったのでした。山田方谷を主軸にした幕末が時代の舞台であり、福西はの方谷門下で唯一の女性だそうです。

わたしは時代小説を読むことはほとんどないのですが、久しぶりに故郷を訪問したので読んでみました。小説としての出来はよく分りませんが、出てくる町名の場所を知っているので、昔のことなのに人物の動きを具体的に思い浮かべて読みました。特に山田方谷の住まいがあった御前丁(おんざきちょう)がたびたび出てきました。わたしの生家があった御前神社に由来する町名です。御前丁、石火矢丁、片原丁、内山下などが武家町で、本町、新町、下町などは町人町でした。武家町を丁(ちょう)と、町人町を町(まち)と読みました。今はどちらも町に統一していますが、読み方は昔のままです。

●わたしの生家があった御前神社

|

| 御前神社の社叢林と社殿等の配置(左が北) |

その御前神社を訪ねました。わたしはここで生まれて幼少年期を過ごしたもっとも懐かしい場所です。昔は石段だった参道は、車が登るように舗装された急な坂道になっています。その登り口に石の鳥居、参道脇には鐘撞堂があり、境内広場に昇って二の鳥居、更に石段を登って上の広場に出ると拝殿、本殿、神輿蔵などがあり、これら百年以上も前の社殿建築はほぼ昔の姿のままでした。変わったのは社務所が建て替わり、わたしの生家の宮司住宅が消えたことです。

.JPG) |

| 御前神社境内 左は社務所、右の鳥居の奥の石段上に拝殿 かつて社務所の左に生家 |

わたしは拝殿前の木の階段に腰を下ろして、しばし少年の頃の暮らしを思い出したのです。この広い境内全体に春も秋も落ちてくる木の葉を、箒や熊手で掃き集めるのは家族の重要な日常作業でした。小学生の頃は冬の毎朝、拝殿前に掃き集めた落葉の焚火で温まってから登校したものです。夏はセミの声が降りしきる森の中での昼寝は心地よいものでした。森に育てられました。

●17世紀初から「時の鐘」があった鐘撞堂

ちょっと特異な建物は木造の鐘撞堂です。高さは12mほどの細身の塔状で参道脇に建っています。ここに鐘楼ができたのは十七世紀の初めころと、その釣り鐘に記されていました。

.JPG) |

| 御前神社鐘撞堂 向うに見える城下町に時の鐘の音が響いたであろう |

一定の時刻にこの鐘を撞いて、城下町に時刻を知らせる「時の鐘」として藩が設けた、いわば公設の時計台でした。藩政期には鐘撞堂のそばに鐘守役の住む長屋住宅があったそうです。近代になって神社の時の鐘となり、わたしの祖父や父が撞き、父が兵役で留守中は母が撞きました。

|

| 1940年12月 時の鐘が戦争のために国家へ供出された日の送別行事 |

その鐘は1940年末に戦争のために金属供出されて鐘不在の鐘撞堂となりました。鐘は溶かされて兵器にされたらしく、それ以来いまだに鐘がありません。老朽化して倒壊の危険がありそうです。その発祥の歴史的な由縁と共に、また鐘の不在が戦争によることを考え合わせると、歴史的な意義を持っていると思うのです。

この木造建築は、もちろん江戸時代の建造ではないのですが、大正15年(1926年)に写したする写真(→参照)があるので、少なくとも100年近くの古建築です。そしてそのその塔状ランドマーク的な姿は、文化財とし保全する価値があり、早急に保全策が必要と思いますがいかがでしょうか。少なくとも登録文化財にはなるように思うのです。

高梁盆地の文化財と言えば、なんといっても備中松山城と頼久寺庭園でしょう。松山城のあるお城山(臥牛山)は少年期の遊び場でした。今回も鞴峠まで車で登りましたが、そこから先の登山はわたしの足では無理で、残念、引き返しました。

.JPG) |

| 街のどこからでも臥牛山の頂に備中松山城の天守の屋根が見える |

●小堀遠州作の頼久寺庭園へ

.JPG) |

| 頼久寺 サツキ大刈込 |

頼久寺庭園では、サツキの大刈込にちょうど花が咲いており、美しく鑑賞しました。1960年に訪問した時の写真があるので、今回と比べて見ましょう。遠くにある愛宕山とその手前の庭園外の風景も取り込む雄大な借景庭園です。

1960年にここへの訪問時に写した写真があります。それには庭園外の建物が写りこんでいて庭園から愛宕山まで続くはずの借景が破綻していました。この雄大な借景こそがこの庭園の神髄であるのに、残念なことでした。ところが、今年2025年の写真には、外の建物を目隠しする高い植え込み垣が庭を囲んでいます。緑の庭園が愛宕山までも続いているかのようです。ただ、その目隠しが高すぎてしかも直線的な天端は、愛宕山へと自然につながる風景というには、ちょっと不自然です。

これで小堀遠州の作庭に戻ったとは言えないでしょうが、愛宕山もそれなりに借景として収まっていました。なお、この借景となる眺めの範囲の地区には、都市計画による地区計画(→参照)によって、高層建築が建てられないように規制がされています。これを変更しない限りは、これ以上に建築物が建つことはなさそうです。

(2025/07/07記)

ーこのブログ内の【西方への旅】関連ページー

2011/10/22【ふるさと高梁盆地】小堀遠州作名園の借景を守る都市計画

https://datey.blogspot.com/2011/10/511.html

2017/12/03【余談:安藤忠雄展雑感談議】直島消えた大量の釣鐘を思い出す https://datey.blogspot.com/2017/12/1305.html

2025/04/26【西方への旅に】久しぶりにホテル宿泊を電話予約すれば・・ https://datey.blogspot.com/2025/04/1883.html

2025/05/18【わが設計の父母旧宅】築60年木造モダン小住宅が古民家民泊とは! https://datey.blogspot.com/2025/05/1886.html

2025/05/20【故郷の浦島気分】故郷に通じない高梁盆地≒アルトハイデルベルク説 https://datey.blogspot.com/2025/05/1887.html

2025/05/26【大阪駅で浦島気分】大阪駅上空大屋根の巨大架構が凄かったhttps://datey.blogspot.com/2025/05/1887_26.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

伊達美徳=まちもり散人

伊達の眼鏡 https://datey.blogspot.com/

まちもり通信 https://matchmori.blogspot.com/p/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)