●10月が終わり衆院選挙の日だ

今日は10月31日、なんだか雨模様で寒い、4年ぶりの衆議院議員選挙である。

オリパラやら桜やらモリカケやら、全くしょうもないことばかりあったアヘスカ時代がようやく終わり、偶然にもコロナも下火なったので、さぞやお疲れの自公政権にはお休みを差し上げたいものだと、選挙投票してきた。

投票所はいつもの近所だが、記入台の前に貼ってある政党一覧表に、「民主党」だけが2カ所に載せてあるのが、ヘンだったが、まあ、2倍の票になるのなら、それでよろしい。

さて、ちっとは政治が変わる結果が出るのか、いつものように替らぬのか。コロナパンデミックという大きな事件が、政治的選挙においてどう評価されるのか、ちょっとは面白がる選挙である。でもなあ、いつものように何も変わらん保守健在かしらねえ。

今(31日深夜)これを書きながらネットの開票速報を見ているが、どうも大きく変わり映えしない議席振りのようで、コロナは収まるし、何とも刺激のないつまらない世の中だ。もっともこれをこうしているのは巨大保守層老人票田なんだろうなあ。

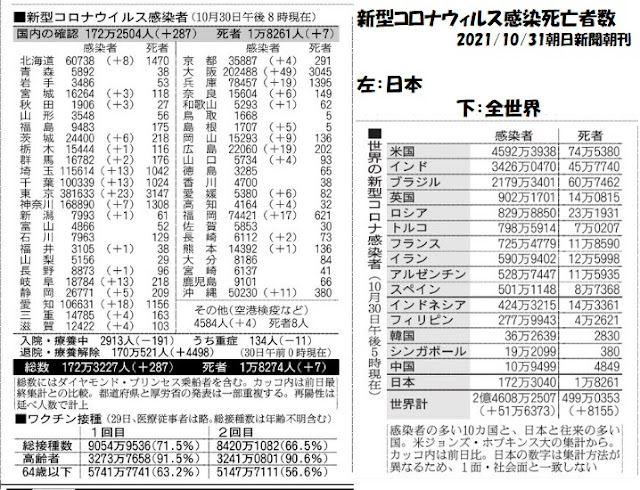

●10月のコロナは沈静らしいが

さて今月のコロナである。日本では見事に感染も死亡も第5波が鎮まっった。禁酒法適用もなくなったらしく、渋谷あたりはあのバカらしいハロウィン騒ぎらしい。第6波将来の儀式になるのかも。

|

| 日本全国これまでの毎日新規志望者数の推移 |

|

| 日本全国これまでの毎日新規感染者数の推移 |

ただ、感染と死亡と波の具合が異なるのが興味ある。死亡については、早期に接種した老人たちのワクチンが効いたのだろうか。

|

| 全世界毎日の新規死者数の推移 |

どうもワクチンがあろうとなかろうと、コロナ感染という自然の法則に、人間という自然でもある生物が素直にしたがって生きていると考えるほうが、まさに自然な感じがする。大なり小なり、次の第6波が来るに違いない。そのときはたぶんワクチンによって死亡率が下がるのだろう。

第6波が必ず来ると専門家たちは言っているようだが、もうそろそろみんなコロナ慣れしており、去年のようにオロオロじゃなくなり、いつものインフルエンザ並みのつもりになるだろうなあ。そうすると果たしてどうなるのか、冬が楽しみ?だ。

いやいやもうどうでもいいやどうせもうちかぢか消える老人だから

●コロナ蟄居で高齢者は、

こうも長い期間を世間から遠ざけられていると、年寄りはボケる。れっきとした八十路なかばになろうとする超高齢者のわたし自身を観察しているのだが、いろいろと問題がある。

世間とのかかわりが買い物しかないし(ごくたまに友人と飲み会をするが)、しかも最小限の会話しかしない。全く会話しなくて金銭支払いを機械でやる店も多くなってきた。そうすると世間はTV又はネットしかないことになる。

たぶん、多くの超高齢者はTVに浸っているんだろうが、わたしはTVを一切見ないでバーチャルネット社会とリアル徘徊社会に浸っている。

知識の取り込みや知人との交流はそれなりにネットのSNSで可能だが、口に出しての会話がないことで問題が発生している。画像や文字で知人たちと出会うばかりで、その名を口で長らく発音してないので、その顔は誰であるかはわかるのだが、その人はなんと呼ぶのか思い出せないことがよくあるのだ。

ちかごろはZOOMとかヴィデオ電話とかで会話ができるのだが、それは一部に過ぎない。だからネットの顔画像を見たら「〇〇さん」と口に出す、相手に聞こえてないけど。そうやってコロナが明けて次に会ったときに恥かかないように用意するのだ。

いやいやもうどうでもいいやどうせもうちかぢか消える老人だから

●リアル徘徊社会の効用

コロナ最中もほぼ毎日のように外の街を徘徊している。これは家に籠っていると足が弱って歩けなくなるのを防ぐためだが、一方では世間の姿を眺めてコロナがどう影響を与えているか観察して、ボケないようにしているのだ。

原則として歩くのだが、疲れるとバス電車に乗る。横浜都心の一定コースを一巡して定点観測をするのと、放射状に遠くに出かけて未知の街や公園に行き、帰りはバスや電車を使うのと、2種類がある。

都市の変化を写真に記録することは、もう50年以上もやっている。写真が趣味ではないから、日付入り写真で記録するだけだ。

デジタル写真になるまではリバーサルフィルムだったから、スライドがたぶん一万枚くらいはたまった。これをボチボチデジタル化しているのだが、手間がかかってもう処置なし状態にある。

|

| デジタル化しないままのスライドフィルムがたくさん |

今世紀のデジタルカメラになってからは、フィルム代を考えなくてもよいので、じゃんじゃん撮ってPC内に保存しているが、いったい何万枚あることやら。

これらの整理や、それらを使って都市論などを書くのを愉しんできたのだが、年取るともう面倒になった。半世紀ほどもの各地の街並み変化など、貴重な記録もあるのだがなあ。

●コロナ下の年寄りの読書は

増えすぎたのでもう本を買わないと決めて5年くらいか、それでも今年は3冊買ったのはどれもコロナ関係の本だった。その事件最中だから、けっこう面白かった。

これまで大量の本を人様にあげたり捨てたり処分したが、それでもまだ3~4百冊はあるのは、老後のために残してあるのだ。

コロナ閉門蟄居中だから、それらの本を読むににちょうど良いのだが、それがなかなか読めない。ついネットにいってしまう。本読む老後が無くなってしまうなあと、どうでもいいのに焦る。

思い立って再読開始した分厚い「民主と愛国」小熊英二著は、遅々として進まない。これではいかんなア、もう本を読む能力がなくなってきたのだろうか。

でもわが本棚を見回すと、魅力的なタイトルの本がいっぱいあるんだがなあ、何しろ読みたい本人が買ったのだからね。コロナに後押ししてもらって読みたいものだ。

いやいやもうどうでもいいやどうせもうちかぢか消える老人だから

●コロナが打ち破る人間の風習

今年になって同年かそれに近い知人たちが、毎月一人づつ他界していく。それはそうなってもおかしくない八十路半ば前後の人たちだから、当たり前ではある。

だが、訃報が直接もたらされることはめったにないのだ。「コロナだから」という理由で内輪に葬るのが当たり前になってしまっている。

だからほとんどのお方の訃報は、SNSで間接的に知ったのであった。ということは、実際にはもっと多くの知人が消えて行っているに違いない。

わたし自身は葬儀なるものを大嫌いだから、まあ、好きな人はいないだろうが、よいことだと思う。老人は世間が狭いからそれでいいのだ。コロナがますます世間を狭くした。

葬儀を盛大には行わないでも、世間体を気にする必要がないから、関連して人間の死に伴う儀式を行う習慣が、大きく変わりつつあるような気がする。なかでも香典の出費がほぼなくなったのが、経済的によろしい。

この年末ごろには「忌中につき年始ご挨拶遠慮」の葉書がたくさん来るだろうか、いや、もうそれさえ来なくても不思議でない気もする。この妙な習慣を世の中からなくするチャンスになるかもしれない。

ほかにもいろいろとコロナを機になくなる人間社会の文化的習慣がありそうだ。

死にまつわる習慣こそ、死んでしまった老人には、どうでもよいことなのである。

(2021/10/31記)