google earthの衛星画像が、東日本大震災地域については、震災後の画像に入れ替わっている。

福島原発の周辺地域はこのようなところであるのかと、しげしげと眺めると、すぐそばには津波で破壊された集落があちこちにあり、ああ、ここの人たちは地震津波放射能の三重苦に襲われて、復旧にも復興にも戻れないのだなと、ただ見つめるばかり。

気仙沼の被災市街は、これは消滅市街と言ったほうがよいかと、これも呆然と見つめる。街であったろう跡に横たわる大きな長いもの、拡大すると船であった。鉄の船は壊れもせずに、木造家屋の成れの果てのガラクタの上に寝ているのであった。

三陸海岸を順に見ていくと、消滅市街・集落が次々と現れる。そんな街にもカメラマンが入っていて、被災地の姿を見せてくれる。写真マークをクリックすると、なんと360度カメラ画像が登場する。空中写真とは違う迫力であり、これも呆然と見つめるばかり。

高度情報時代だとつくづく思う。

2011/05/10

2011/05/09

420原発から20kmの集落は今

おお、柏崎原発から20kmだよ~、わたしが仲間と棚田米つくりをしている中越の法末集落のことである。2004年に中越地震で被災した山村だ。

もう6年も前から行ってるのに、今頃になって気がついた、というか、気がつかされた。2004年中越地震、2007年中越沖地震とたて続けに大震災があって、柏崎原発も問題となったが、もうすっかり忘れていた。

でもあの時、もしかして福島第一原発のようなことがおきていたら、どうなっただろうか。ことしも法末集落の田植えのシーズンがやってきた。福島ではどうしているのだろうかと思うと、中越だって現実のこととして考えざるを得ない。

もう6年も前から行ってるのに、今頃になって気がついた、というか、気がつかされた。2004年中越地震、2007年中越沖地震とたて続けに大震災があって、柏崎原発も問題となったが、もうすっかり忘れていた。

でもあの時、もしかして福島第一原発のようなことがおきていたら、どうなっただろうか。ことしも法末集落の田植えのシーズンがやってきた。福島ではどうしているのだろうかと思うと、中越だって現実のこととして考えざるを得ない。

2011/05/07

419万治石仏と木喰仏

2011年4月、岡谷と上諏訪に木喰仏を訪ねた。ついでに諏訪神社春宮近くにある万治の石仏も訪ねた。

木喰行道上人の3体の木彫(不動明王、文殊菩薩、阿弥陀如来)を拝見できたが、これらは最晩年1806~7年の作である。

昨年6月には鹿沼市栃窪集落に木喰仏を訪ねたが、これは今回とは逆に木喰が仏像を彫り始めた1780年63歳の最初期の作品であった。昨年と今年で木喰の造仏師としての生涯の両端にある作品を見たことになる。

●参照→273木喰の風景:集落民の群像http://datey.blogspot.com/2010/06/273.html

その四半世紀ほどの間に、木喰行道の作風がどう変わったのか。

二つの時期の作仏を比較しての感じは、去年見た初期の仏像群は無骨にして生硬な鑿跡と表情であったのに対して、今年見た最晩年の仏像はすべてがやわらかくなっているのであった。

わたしに仏像としての意義は分らないが、憤怒の不動明王でさえも、どこか柔和なるお顔で柔らかな炎に包まれているように見えた。鑿跡がやわらかいのである。

その間の歳月で腕の上達もあるだろうし、作風も変化しただろうし、制作時の心情あるいは環境もあろう。あるいはさすがに最晩年ともなれば、気力体力の衰えのゆえかもしれないとも思ったりする。

木喰行道は、上諏訪の旧中山道沿いの民家に滞在して、現存する最後の作である慈雲寺の阿弥陀如来像を彫ったあと、2年半ほど後の1810年に93歳で没している。

木喰の作った仏像をあちこちで見てきて、それらは庶民のための野の仏であり家の仏であるとわたしは知った。野の仏の典型は石仏である。

万治の石仏は、慈雲寺から近い諏訪神社春宮の奥の谷間の畑にあって、まさにこれこそ野の仏である。寝起きのモアイのように、草むらの中にむっくりとふとんの中から顔を上げている。

この石仏ができたのは17世紀の中ごろだから、19世紀はじめに来た木喰行道はこの石仏を見ただろうか。

畑の中にごろりと横たわる大石の前面に、仏の身体を浮き彫りにしただけで、そのほかは手をつけずにそのままにして、頭を別の石で作って載せている。

手をつけなかった石の部分がまるでマントか布団のように、小さな頭の後ろから裾野を広げるところが、この石仏を特異な形にしている。

いや、実は頭は小さくはないのである。正面から身体の浮き彫りを見ると、それにちょうど良い大きさなのである。それが横から後から見ると、大石全体が身体となって見えるので、相対的に小さな頭となるのである。

もともとの制作者は、磨崖仏と同じつくり方のつもりだったのであろう。できたときから村の人々も、普通の磨崖仏として正面から拝んでいたのであろう。信州にはあちこちにある石仏のひとつに過ぎないのであった。

それを俄かに有名にしたのは岡本太郎であったという。かれは後姿を見て異形の造型としてこれを「発見」したと声高に言ったのである。そのときから観光名所となった。

たしかに近代美術の眼からすると、自然石の加工部分と自然のままの部分のとりあいの面白さを、作者の意図としてみるとき、それは美術品として登場することがよく分る。

これは柳宗悦が、木喰仏を「発見」したことを思い出させる。そのときから木喰の木彫像は、信仰と鑑賞とが拮抗するようになったのである。

この石仏が木喰仏をもうひとつ思い出させるのは、立ち木観音である。木喰行道には、立ち木をそのままに彫り込む仏像がいくつかある。

それが畑の中の大石をそのままにして、そこに仏を彫り込み、背中のほうは野の石のままであるのは、立ち木観音と同じである。

立ち木観音が庭先に立っていたように、元治の石仏も田畑に立ち尽くしている。

木喰行道上人の3体の木彫(不動明王、文殊菩薩、阿弥陀如来)を拝見できたが、これらは最晩年1806~7年の作である。

昨年6月には鹿沼市栃窪集落に木喰仏を訪ねたが、これは今回とは逆に木喰が仏像を彫り始めた1780年63歳の最初期の作品であった。昨年と今年で木喰の造仏師としての生涯の両端にある作品を見たことになる。

●参照→273木喰の風景:集落民の群像http://datey.blogspot.com/2010/06/273.html

二つの時期の作仏を比較しての感じは、去年見た初期の仏像群は無骨にして生硬な鑿跡と表情であったのに対して、今年見た最晩年の仏像はすべてがやわらかくなっているのであった。

わたしに仏像としての意義は分らないが、憤怒の不動明王でさえも、どこか柔和なるお顔で柔らかな炎に包まれているように見えた。鑿跡がやわらかいのである。

その間の歳月で腕の上達もあるだろうし、作風も変化しただろうし、制作時の心情あるいは環境もあろう。あるいはさすがに最晩年ともなれば、気力体力の衰えのゆえかもしれないとも思ったりする。

木喰行道は、上諏訪の旧中山道沿いの民家に滞在して、現存する最後の作である慈雲寺の阿弥陀如来像を彫ったあと、2年半ほど後の1810年に93歳で没している。

木喰の作った仏像をあちこちで見てきて、それらは庶民のための野の仏であり家の仏であるとわたしは知った。野の仏の典型は石仏である。

万治の石仏は、慈雲寺から近い諏訪神社春宮の奥の谷間の畑にあって、まさにこれこそ野の仏である。寝起きのモアイのように、草むらの中にむっくりとふとんの中から顔を上げている。

畑の中にごろりと横たわる大石の前面に、仏の身体を浮き彫りにしただけで、そのほかは手をつけずにそのままにして、頭を別の石で作って載せている。

手をつけなかった石の部分がまるでマントか布団のように、小さな頭の後ろから裾野を広げるところが、この石仏を特異な形にしている。

いや、実は頭は小さくはないのである。正面から身体の浮き彫りを見ると、それにちょうど良い大きさなのである。それが横から後から見ると、大石全体が身体となって見えるので、相対的に小さな頭となるのである。

もともとの制作者は、磨崖仏と同じつくり方のつもりだったのであろう。できたときから村の人々も、普通の磨崖仏として正面から拝んでいたのであろう。信州にはあちこちにある石仏のひとつに過ぎないのであった。

それを俄かに有名にしたのは岡本太郎であったという。かれは後姿を見て異形の造型としてこれを「発見」したと声高に言ったのである。そのときから観光名所となった。

たしかに近代美術の眼からすると、自然石の加工部分と自然のままの部分のとりあいの面白さを、作者の意図としてみるとき、それは美術品として登場することがよく分る。

これは柳宗悦が、木喰仏を「発見」したことを思い出させる。そのときから木喰の木彫像は、信仰と鑑賞とが拮抗するようになったのである。

この石仏が木喰仏をもうひとつ思い出させるのは、立ち木観音である。木喰行道には、立ち木をそのままに彫り込む仏像がいくつかある。

それが畑の中の大石をそのままにして、そこに仏を彫り込み、背中のほうは野の石のままであるのは、立ち木観音と同じである。

立ち木観音が庭先に立っていたように、元治の石仏も田畑に立ち尽くしている。

2011/05/05

418不思議な文章

繧ら嚀縺ァ霈ェ縺ォ縺ェ繧後・諢牙ソォ縺ォ縺ェ繧後k縲・縺昴s縺ェ繝悶Ν繝シ繧ー繝ゥ繧ケ繝サ繝溘Η繝シ繧ク繝・け繧剃サ翫%縺晉屁繧贋ク翫£縺溘>縲√◎繧薙↑諤昴>縺ァ蟋九∪縺」縺溘ヵ繧ァ繧ケ縺ァ縺吶€・閠∬凶逕キ螂ウ縲√◎縺ョ霈ェ繧堤ケ九£縺ヲ縺・%縺・→縺吶k莠コ縺溘■縺碁寔縺セ縺」縺ヲ縲・縲惨HOKU-YABO~鬟滄㍽譛帙€上→縺・≧螻ア縺ョ荳ュ縺ョ繝代Λ繝€繧、繧ケ縺ァ諤昴>縺阪j繝悶Ν繝シ繧ー繝ゥ繧ケ繧呈・ス縺励∩縺溘>縺ィ諤昴>縺セ縺吶€・

これは誰もが経験あるだろうが、いわゆる「文字化けメール」の一部である。

昨日ある人から貰ったが、どうしてこんなことになるのか不思議なので、思いついてここにコピーしておくことにした。

ただそれだけのこと……、今日はヒマな誕生日なので、。

今日、故郷に住む幼馴染の同級生が逝った。

これは誰もが経験あるだろうが、いわゆる「文字化けメール」の一部である。

昨日ある人から貰ったが、どうしてこんなことになるのか不思議なので、思いついてここにコピーしておくことにした。

ただそれだけのこと……、今日はヒマな誕生日なので、。

今日、故郷に住む幼馴染の同級生が逝った。

2011/04/29

417言いにくいこと:震災犯人

福島第1原発の地震被害による放射能拡散災害についての東電の損害賠償支払は、「原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)」通称:原賠法)によるものらしい。

原賠法第三条:原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

*

これは一般的な自動車事故によって、他者に被害を与えたときの賠償とどう違うのか。

「自動車損害賠償保障法(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)」(自賠法)という法律がある。

自賠法第三条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

*

原賠法の第3条とはなんだかニュアンスが異なる。

原賠法が特に異常なことが起きた場合にしか責任が逃れられないのに対して、自賠法はいろいろと免責事項が書いてある。

つまり原発に関しては、いったん事故がおきたらめったなことでは責任を逃れられないほどに大変なんだぞ、という“想定”が働いているらしい。

*

では民法の損害賠償責任はどうか。

民法では損害賠償は2種類あって、債務不履行損害と不法行為損害である。

債務不履行損害は、契約をしたのに果さなかったときに与える損害である。

不法行為損害は、故意または過失による損害である。

*

さて、福島原発はこのどちらに当るのだろうか。

この原発は事故がおきませんとくり返し広報したのに事故がおきたのだから、債務不履行だろうか。

あるいは設計条件があまかった過失か、あるいは対策をするべきなのに怠った故意による不法行為だろうか。

*

原賠法に似ている「原子力損害賠償契約に関する法律」というものがある。

第二条:政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

*

つまり、あんまりでかい被害で、東電が補償金を支払えなくなるといけないので、政府が一定額以上は、東電に替わって支払ってやる、政府と東電はそういう契約をする、こういう法律であった。

要するに補償金に税金を投入することができるというのが法律の趣旨らしい。

つまり、原子力に関する事故は、とてつもなく大きい可能性があることを“想定した”法律であった。

こういうとき、想定外いや想定内という論争は、どこに位置づけされるのだろうか?

*

では上の条文に出てくる責任保険契約とは何だろうか。

これは上に書いた自動車保険と基本的には同じで、原発だけでなくどこにでもある普通のことだ。

さて、東電と契約して電気を使って使用料金を支払っているわたしたち、あるいは東電株を持っいる株主たちは、損害賠償の対象となる“他者”なのだろうか?

*

この地震では東電だけが“震災犯人”扱いにされているが、それは原発が壊れたからだろう。

では、防波堤が壊れた、造成宅地が傾いた、埋立田圃が沈没した、ビルが壊れた、家が傾いた、これらによる損害には震災犯人はいないのか。

つまり、原発賠償は政府契約があって税金の投入はありうるが、損害賠償レベルの話だけならこれらも原発も民法で同じように債務不履行損害かあ不法行為損害として扱うように思うのだが、そういうものではないのかしら?

*

確かにこれまで地震で何回も被害があったが、一般論としては東電のような震災犯人に仕立てて過失責任損害賠償をした例はないだろうから、これはいまさらなにをいうかの論ではある。

であるにしても、これまでになかった原発問題で寝た子が起きた感じだが、東日本大震災は、震災犯人がいる地域といない地域が存在するのである。

なんだか腑に落ちない。この差は原賠法できまるのか。

*

とまあ、こんな風に普通の庶民たるわたしは思っていて、ちょっと言いにくいことを書いたが、法律ではどう解釈するのでしょうか?

念のため付言するが、わたしは原発廃止の立場である。

人間が制御できないと分っていながら技術で押さえ込むという20世紀的工学の限界は、5回の大失敗(原爆2回、原発3回)で十分に身に沁みた。

原賠法第三条:原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

*

これは一般的な自動車事故によって、他者に被害を与えたときの賠償とどう違うのか。

「自動車損害賠償保障法(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)」(自賠法)という法律がある。

自賠法第三条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

*

原賠法の第3条とはなんだかニュアンスが異なる。

原賠法が特に異常なことが起きた場合にしか責任が逃れられないのに対して、自賠法はいろいろと免責事項が書いてある。

つまり原発に関しては、いったん事故がおきたらめったなことでは責任を逃れられないほどに大変なんだぞ、という“想定”が働いているらしい。

*

では民法の損害賠償責任はどうか。

民法では損害賠償は2種類あって、債務不履行損害と不法行為損害である。

債務不履行損害は、契約をしたのに果さなかったときに与える損害である。

不法行為損害は、故意または過失による損害である。

*

さて、福島原発はこのどちらに当るのだろうか。

この原発は事故がおきませんとくり返し広報したのに事故がおきたのだから、債務不履行だろうか。

あるいは設計条件があまかった過失か、あるいは対策をするべきなのに怠った故意による不法行為だろうか。

*

原賠法に似ている「原子力損害賠償契約に関する法律」というものがある。

第二条:政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

*

つまり、あんまりでかい被害で、東電が補償金を支払えなくなるといけないので、政府が一定額以上は、東電に替わって支払ってやる、政府と東電はそういう契約をする、こういう法律であった。

要するに補償金に税金を投入することができるというのが法律の趣旨らしい。

つまり、原子力に関する事故は、とてつもなく大きい可能性があることを“想定した”法律であった。

こういうとき、想定外いや想定内という論争は、どこに位置づけされるのだろうか?

*

では上の条文に出てくる責任保険契約とは何だろうか。

これは上に書いた自動車保険と基本的には同じで、原発だけでなくどこにでもある普通のことだ。

さて、東電と契約して電気を使って使用料金を支払っているわたしたち、あるいは東電株を持っいる株主たちは、損害賠償の対象となる“他者”なのだろうか?

*

この地震では東電だけが“震災犯人”扱いにされているが、それは原発が壊れたからだろう。

では、防波堤が壊れた、造成宅地が傾いた、埋立田圃が沈没した、ビルが壊れた、家が傾いた、これらによる損害には震災犯人はいないのか。

つまり、原発賠償は政府契約があって税金の投入はありうるが、損害賠償レベルの話だけならこれらも原発も民法で同じように債務不履行損害かあ不法行為損害として扱うように思うのだが、そういうものではないのかしら?

*

確かにこれまで地震で何回も被害があったが、一般論としては東電のような震災犯人に仕立てて過失責任損害賠償をした例はないだろうから、これはいまさらなにをいうかの論ではある。

であるにしても、これまでになかった原発問題で寝た子が起きた感じだが、東日本大震災は、震災犯人がいる地域といない地域が存在するのである。

なんだか腑に落ちない。この差は原賠法できまるのか。

*

とまあ、こんな風に普通の庶民たるわたしは思っていて、ちょっと言いにくいことを書いたが、法律ではどう解釈するのでしょうか?

念のため付言するが、わたしは原発廃止の立場である。

人間が制御できないと分っていながら技術で押さえ込むという20世紀的工学の限界は、5回の大失敗(原爆2回、原発3回)で十分に身に沁みた。

2011/04/28

2011/04/26

414ネパール400kmバスの旅

数えてみると海外旅行は16回目で訪ねた国は19だが、北アメリカとヨーロッパ諸国には何回もいった。アジアでは中国(香港、上海)、タイ(バンコク、アユタヤ)、シンガポールを訪ねている。

仕事での視察や遊びばかりで、海外に滞在した経験はないから、どこの国も通りすがりである。事前知識のないままに訪ねて、文化の違いにびっくりして刺激的であったのはブラジルである。

今回のネパール(カトマンヅ、ポカラ、ルンビニ)も実に刺激的であった。

特別な目的があって行くことにしたのではなかったが、ある種の期待があったのは、日本の戦前農業社会と戦後高度成長初期とを同時に見ることができて、何かを感得するかもしれないということだった。

これはおおよそは当っていて、わたしの1940年代の記憶と70年代の体験とが重なり合った風景に出会った。ネパールは想像を超える複雑な社会である様子で、何か新たなことを感得するにはまだ戸惑ったままである。

このネパールの旅で海外旅行は終わりだろう。もう歳が歳だから、心はともかくとしても、体力が環境の大変化に耐えられるかどうか。いや、わたしはまだまだ大丈夫と思っているだが、周りに迷惑をかけるおそれがある。残念である。

あ、そうじゃないな、これからはひとりで出かけよう。でかけた先でどうなろうと、そこの土にでも水にでもなればよいのである。それがいい。

ネパール旅行を企画し導いてくださった「草の根校舎の会」のメンバー、関西からの同行者、現地のカトマンヅ日本語学院のかたがた、誘ってくれた大学同期の畏友たち、みなさまのご親切に感謝しつつ、ここにわたしの生来の辛口偏見も承知の上でのネパール雑感を記しておく。

題して「ネパール風土探訪 400kmバス旅」である。

仕事での視察や遊びばかりで、海外に滞在した経験はないから、どこの国も通りすがりである。事前知識のないままに訪ねて、文化の違いにびっくりして刺激的であったのはブラジルである。

今回のネパール(カトマンヅ、ポカラ、ルンビニ)も実に刺激的であった。

特別な目的があって行くことにしたのではなかったが、ある種の期待があったのは、日本の戦前農業社会と戦後高度成長初期とを同時に見ることができて、何かを感得するかもしれないということだった。

これはおおよそは当っていて、わたしの1940年代の記憶と70年代の体験とが重なり合った風景に出会った。ネパールは想像を超える複雑な社会である様子で、何か新たなことを感得するにはまだ戸惑ったままである。

このネパールの旅で海外旅行は終わりだろう。もう歳が歳だから、心はともかくとしても、体力が環境の大変化に耐えられるかどうか。いや、わたしはまだまだ大丈夫と思っているだが、周りに迷惑をかけるおそれがある。残念である。

あ、そうじゃないな、これからはひとりで出かけよう。でかけた先でどうなろうと、そこの土にでも水にでもなればよいのである。それがいい。

ネパール旅行を企画し導いてくださった「草の根校舎の会」のメンバー、関西からの同行者、現地のカトマンヅ日本語学院のかたがた、誘ってくれた大学同期の畏友たち、みなさまのご親切に感謝しつつ、ここにわたしの生来の辛口偏見も承知の上でのネパール雑感を記しておく。

題して「ネパール風土探訪 400kmバス旅」である。

2011/04/22

413それでも花は咲く

関東大震災から88年目、こんどは東日本大震災に拡大してしまった。

あの時は9月でやっぱり人々は紅葉狩りをしたのだろうと思うのだが、今度は3月だから花見である。

それでもやっぱり花は咲き、わたしも含めて人々は花見を楽しむのである。ただ、どこかしめやかで、大声のカラオケも聞こえない。

花の下には屍体が埋まっていると書いたのはだれだったか、坂口安吾だと思っていたのだが、貧者の百科事典WEBネットで見たら梶井基次郎であった。

高遠の花の下には石塔が立ち並ぶ。そうだ、東京の谷中も墓地も桜の名所である。

あの時は9月でやっぱり人々は紅葉狩りをしたのだろうと思うのだが、今度は3月だから花見である。

それでもやっぱり花は咲き、わたしも含めて人々は花見を楽しむのである。ただ、どこかしめやかで、大声のカラオケも聞こえない。

花の下には屍体が埋まっていると書いたのはだれだったか、坂口安吾だと思っていたのだが、貧者の百科事典WEBネットで見たら梶井基次郎であった。

高遠の花の下には石塔が立ち並ぶ。そうだ、東京の谷中も墓地も桜の名所である。

2011/04/12

412・地震大国ネパールのカトマンヅ盆地には揺れるとすぐ倒れそうな危険な歴史的街並み

2011年3月11日の地震からしばらく様子を見ていて、どうやら揺れが収まったらしい27日に、かねてから行く予定だったネパールに発った。

4月5日にネパールから横浜の自宅に戻ってきて、家人に揺れはどうだときけば、その後はないよという返事にひと安心。

ところが、わたしの帰国を待ち受けていたように、大きな余震が続いておきている。また毎日が酔っ払いになる。

◆

調べたら、ネパールは日本と肩を並べる地震大国であるらしい。

5000万年前に、ユーラシア大陸の南の海岸にあったネパール(その頃まだネパールはないのだが)の、ずっと海の向うに離れていたインド亜大陸が押し寄せてきてぶつかってきた。

そのプレートはちょうど太平洋プレートが日本列島の下にもぐりこむように、ユーラシア大陸の下にもぐりこんで押し上げてできたのがヒマラヤ山脈である。

その北には盛り上がったチベット高地ができ、南には高い山のシワ(マハバラート山地、シワリーク丘陵)がいくつもできて、南のはじっこに平らなところ(タライ平野)が残って、そこらが今のネパールである。

現在も押され続けているから、日本と同じように地震が頻発する地帯なのだ。1934年にはカトマンズ盆地で大震災で、5000人近くも死んだそうだ。だが、その頃はラナ専制下の鎖国時代で、いまとは人口とは大違いであった。

ネパールの全人口は2300万人、一極集中カトマンズ首都大都市圏エリアはこの20年でも倍増の勢いでその13パーセントの300万人が住み、カトマンヅ盆地には100万人近くも住んでいる。

ここで大地震が起きると大変なことになりそうだ。海からの津波はないが、ヒマラヤの氷河湖が決壊したら、山の上から津波がやってくる。

一方、原子力発電所はないから、その点での危険性はない国である。水力発電所だけだそうで、乾季には需要に対応する発電ができなくて、わたしが行ったこの3、4月は夕方から夜中は計画停電が毎日であった。しかし、どこにも自家発電機がそなえてあるらしくすぐに切り替わり、誰も騒がない。

◆

そのカトマンズ盆地の三大都市であるカトマンヅ、パタン、バクタブルの市街中心部を歩いてきたのだが、ここの建築は地震にまったく無防備としか思えない怖いところであった。

あそこで地震にあったら、建物の下敷きになって死ぬことは確実である。

まず基本がレンガ造建築なのがそもそもの問題だが、古いものはもちろんだが、新しいものでも見れば見るほどそれは地震で倒れるに違いないように見える。

古いもので現に倒れかけているもの、傾いているもの、レンガ壁がはらんでいるものが街なかのあちこちにある。

新しい建築も鉄筋コンクリートの細い柱と梁の間に、レンガを積上げて壁を作っているが、工事中を見てもどうもその壁には鉄筋補強がないようなのだ。

コンクリート耐震壁らしいものはなく、壁という壁は全部レンガ積み、少ないけれどコンクリートブロック積みもあるようだ。

古いレンガ造建物でも上に上にと増築を重ねているし、1階は店舗で開口を取るために木柱だけで、木材の梁で上の何層ものレンガ壁を支えている。偏芯荷重で柱列が明らかに傾いているものも多い。

◆

古い建物はレンガ造らしいが、よく見るとレンガと木材の混合構造で、レンガ積みを木材で補強してるらしい。このことは王宮や寺院の塔を調査した、日本工業大学の報告書にも記してある。

開口部のマグサは木材であるらしく、美しい歴史的建築の開口部の上には細かい彫り物をした木のマグサがかかっていて、そこから上にある何層ものレンガ壁を支えているように見える。

修復した建築は壁の中の見えないところで補強してあるのかもしれないが、一般にはそんなことはないらしくて、なんだかかなり怖いのである。

地震があるとそんな建築の中の住民はもちろんのこと、狭い道路にひしめく観光客も崩れてきたレンガでつぶされるに違いない。

世界文化遺産の古都は、世界でも有数の危険都市である。

4月5日にネパールから横浜の自宅に戻ってきて、家人に揺れはどうだときけば、その後はないよという返事にひと安心。

ところが、わたしの帰国を待ち受けていたように、大きな余震が続いておきている。また毎日が酔っ払いになる。

◆

調べたら、ネパールは日本と肩を並べる地震大国であるらしい。

5000万年前に、ユーラシア大陸の南の海岸にあったネパール(その頃まだネパールはないのだが)の、ずっと海の向うに離れていたインド亜大陸が押し寄せてきてぶつかってきた。

そのプレートはちょうど太平洋プレートが日本列島の下にもぐりこむように、ユーラシア大陸の下にもぐりこんで押し上げてできたのがヒマラヤ山脈である。

現在も押され続けているから、日本と同じように地震が頻発する地帯なのだ。1934年にはカトマンズ盆地で大震災で、5000人近くも死んだそうだ。だが、その頃はラナ専制下の鎖国時代で、いまとは人口とは大違いであった。

ネパールの全人口は2300万人、一極集中カトマンズ首都大都市圏エリアはこの20年でも倍増の勢いでその13パーセントの300万人が住み、カトマンヅ盆地には100万人近くも住んでいる。

ここで大地震が起きると大変なことになりそうだ。海からの津波はないが、ヒマラヤの氷河湖が決壊したら、山の上から津波がやってくる。

一方、原子力発電所はないから、その点での危険性はない国である。水力発電所だけだそうで、乾季には需要に対応する発電ができなくて、わたしが行ったこの3、4月は夕方から夜中は計画停電が毎日であった。しかし、どこにも自家発電機がそなえてあるらしくすぐに切り替わり、誰も騒がない。

◆

そのカトマンズ盆地の三大都市であるカトマンヅ、パタン、バクタブルの市街中心部を歩いてきたのだが、ここの建築は地震にまったく無防備としか思えない怖いところであった。

あそこで地震にあったら、建物の下敷きになって死ぬことは確実である。

まず基本がレンガ造建築なのがそもそもの問題だが、古いものはもちろんだが、新しいものでも見れば見るほどそれは地震で倒れるに違いないように見える。

古いもので現に倒れかけているもの、傾いているもの、レンガ壁がはらんでいるものが街なかのあちこちにある。

新しい建築も鉄筋コンクリートの細い柱と梁の間に、レンガを積上げて壁を作っているが、工事中を見てもどうもその壁には鉄筋補強がないようなのだ。

コンクリート耐震壁らしいものはなく、壁という壁は全部レンガ積み、少ないけれどコンクリートブロック積みもあるようだ。

古いレンガ造建物でも上に上にと増築を重ねているし、1階は店舗で開口を取るために木柱だけで、木材の梁で上の何層ものレンガ壁を支えている。偏芯荷重で柱列が明らかに傾いているものも多い。

古い建物はレンガ造らしいが、よく見るとレンガと木材の混合構造で、レンガ積みを木材で補強してるらしい。このことは王宮や寺院の塔を調査した、日本工業大学の報告書にも記してある。

開口部のマグサは木材であるらしく、美しい歴史的建築の開口部の上には細かい彫り物をした木のマグサがかかっていて、そこから上にある何層ものレンガ壁を支えているように見える。

修復した建築は壁の中の見えないところで補強してあるのかもしれないが、一般にはそんなことはないらしくて、なんだかかなり怖いのである。

地震があるとそんな建築の中の住民はもちろんのこと、狭い道路にひしめく観光客も崩れてきたレンガでつぶされるに違いない。

世界文化遺産の古都は、世界でも有数の危険都市である。

参照

2011/04/11

411カトマンヅ市街と旧王宮

ネパールの首都カトマンヅは、この10年ほどで人口急増、まさに一極集中らしい。

だが、特の都市計画の土地利用規制も道路計画もないらしく、旧王宮のある丘の上の旧市街を中心に、四方にだらだらと広がっている。

カトマンヅ中心街の街並みは、自然発生的な曲がりくねった細い道沿いに、4~6階程度の煉瓦増を中心とした建築が立ち並ぶ景観は、まるでヨーロッパ中世の町とソックリである。ここはアジアとはとても思えない。

ヨーロッパとの違いは、こちらが広告物、電線、汚れ、そして人、バイク、車、牛までもいて、どこもごった返していて、なんとも汚らしいことである。この活気はオリンピック頃の東京か。

カトマンヅ盆地にある古都のパタン(ラリトプル)、バクタプル(バドガオン)にも行ったが、どこも似たようなものである。なかではバクタプルが比較的キレイであり、カトマンヅが最も汚かった。

◆

旧王宮のダーバー広場に入る。入場料金をとるのだが、どうも外国人団体だけを対象にしているらしい。あちこちに街の路地がつながっていて、回りこめばタダで入ることがいくらでもできる。これはパタン、バドガオンでも同様である。

旧王宮には、16世紀からのネパール式というかネワール族の建築様式というか、煉瓦と木材を組み合わせた建物と、20世紀はじめの洋風様式石造建築とが並んでいる。

白い洋風様式建築はそれなりにスタイルが整っているのは、ラナ専制時代にイギリスの建築家にこれを設計させたからそうだ。

この16世紀と20世紀との建築様式のとり合わせは、建築史家はもちろん観光客にも評判が悪い。同行した友人たちにも不評だった。

だが、日本でも19世紀中ごろに一生懸命に洋風様式建築で近代化を目指したのと同じことのようにも見える。日本で似たような銀行建築がいまや重要文化財となっているものがあるから、ネパールのこれが100年後に世界遺産の一角に加わっていても当たり前であるといえる。わたしにはそれらの歴史の重層する風景が実に興味深く面白い。

ほかにもラナ時代の白い洋風建築がたくさんあって、今は官庁となっている。

しかし、日本の明治洋風建築の摂取と、ネパールのラナ専制時代(1951年までの104年間)のそれとの異なる点は、ネパールでは国家の西欧型近代化とまったく関係がないことである。ネパールの洋風建築は南隣の英国植民地インドからもたらされたものであろう。

◆

王宮と道を隔てた向かい側の民間の建物群も、店舗や住宅らしいがどこか伝統的デザインコードをまとう様子であり、それは市街のメインストリートの建築にも見られる。いわばにほんでビルに格子状の窓と勾配屋根をつけるようなものである。

それはパタンやバクラプルでも同様であった。それらの世界文化遺産のコア施設としての旧王宮建築のバッファゾーンとしての市街地の建築を、どう見れば良いのだろうか。どこからどこまでは世界遺産のコア施設か分りにくい。

興味深いのは、あきらかに世界遺産コア施設となっている旧王宮や寺院建築に、大勢の人たちが何の規制もなく入り込み、座り込んでいる。観光客もいるが地元の老人たち、しかも男がほとんどである。ホームレスの居場所のようにも見える。

世界遺産の重要文化財に上がりこんで大勢寝込んでいるなんてことは、ちょっと日本では考えにくい。この文化財の人間臭い生活臭にあふれている身近さは一体どう考えればよいのか。

ここはかつて世界遺産としては危機遺産に登録されて廃止になるかもしれなかったのが、今はそれも解除されたそうなので、ガイドになにをしたのか聞いてみた。答えが正しいかどうか分らないが、かつては土産店が入りこんでいて汚かったのだが、それらを排除して、車も入れないようにし、修復もしたからだという。

物売りや物乞いが近づいてくるのは、かつてのローマやアテネで経験したが、久しぶりだった。

だが、特の都市計画の土地利用規制も道路計画もないらしく、旧王宮のある丘の上の旧市街を中心に、四方にだらだらと広がっている。

カトマンヅ中心街の街並みは、自然発生的な曲がりくねった細い道沿いに、4~6階程度の煉瓦増を中心とした建築が立ち並ぶ景観は、まるでヨーロッパ中世の町とソックリである。ここはアジアとはとても思えない。

ヨーロッパとの違いは、こちらが広告物、電線、汚れ、そして人、バイク、車、牛までもいて、どこもごった返していて、なんとも汚らしいことである。この活気はオリンピック頃の東京か。

カトマンヅ盆地にある古都のパタン(ラリトプル)、バクタプル(バドガオン)にも行ったが、どこも似たようなものである。なかではバクタプルが比較的キレイであり、カトマンヅが最も汚かった。

◆

旧王宮のダーバー広場に入る。入場料金をとるのだが、どうも外国人団体だけを対象にしているらしい。あちこちに街の路地がつながっていて、回りこめばタダで入ることがいくらでもできる。これはパタン、バドガオンでも同様である。

旧王宮には、16世紀からのネパール式というかネワール族の建築様式というか、煉瓦と木材を組み合わせた建物と、20世紀はじめの洋風様式石造建築とが並んでいる。

白い洋風様式建築はそれなりにスタイルが整っているのは、ラナ専制時代にイギリスの建築家にこれを設計させたからそうだ。

この16世紀と20世紀との建築様式のとり合わせは、建築史家はもちろん観光客にも評判が悪い。同行した友人たちにも不評だった。

だが、日本でも19世紀中ごろに一生懸命に洋風様式建築で近代化を目指したのと同じことのようにも見える。日本で似たような銀行建築がいまや重要文化財となっているものがあるから、ネパールのこれが100年後に世界遺産の一角に加わっていても当たり前であるといえる。わたしにはそれらの歴史の重層する風景が実に興味深く面白い。

ほかにもラナ時代の白い洋風建築がたくさんあって、今は官庁となっている。

しかし、日本の明治洋風建築の摂取と、ネパールのラナ専制時代(1951年までの104年間)のそれとの異なる点は、ネパールでは国家の西欧型近代化とまったく関係がないことである。ネパールの洋風建築は南隣の英国植民地インドからもたらされたものであろう。

◆

王宮と道を隔てた向かい側の民間の建物群も、店舗や住宅らしいがどこか伝統的デザインコードをまとう様子であり、それは市街のメインストリートの建築にも見られる。いわばにほんでビルに格子状の窓と勾配屋根をつけるようなものである。

それはパタンやバクラプルでも同様であった。それらの世界文化遺産のコア施設としての旧王宮建築のバッファゾーンとしての市街地の建築を、どう見れば良いのだろうか。どこからどこまでは世界遺産のコア施設か分りにくい。

興味深いのは、あきらかに世界遺産コア施設となっている旧王宮や寺院建築に、大勢の人たちが何の規制もなく入り込み、座り込んでいる。観光客もいるが地元の老人たち、しかも男がほとんどである。ホームレスの居場所のようにも見える。

世界遺産の重要文化財に上がりこんで大勢寝込んでいるなんてことは、ちょっと日本では考えにくい。この文化財の人間臭い生活臭にあふれている身近さは一体どう考えればよいのか。

ここはかつて世界遺産としては危機遺産に登録されて廃止になるかもしれなかったのが、今はそれも解除されたそうなので、ガイドになにをしたのか聞いてみた。答えが正しいかどうか分らないが、かつては土産店が入りこんでいて汚かったのだが、それらを排除して、車も入れないようにし、修復もしたからだという。

物売りや物乞いが近づいてくるのは、かつてのローマやアテネで経験したが、久しぶりだった。

2011/04/07

410ネパールに行ってきた

3月10日にネパール旅行の航空券を買ったら、次の日が東北太平洋沖大地震。

旅の出発日は28日、揺れはだんだんとおさまってきたが、原発事故が拡大している。

これから横浜にも放射能が降ってくるのかしら、毎日停電かしら、そうしたら疎開しなけりゃならない、そんなときに海外で遊んでたら帰ってきてどんなこと言われるか、その後の人生が窮屈なことになりそうだなあ、う~む、さて、行って良いものかどうか、楽天的なわたしでもちょっとは悩んだ。

役に立たない老人が日本にいて食糧やエネルギーを消費しているよりも、外国に行っているとその分だけでも被災地に回るかもしれないなんて屁理屈をひねり出して、ネパールに疎開をしたのであった。

◆

大学同期の畏友から、ネパールに行こうと誘われたのは今年1月のこと。

なんでもカトマンヅにある日本語学校を支援している大阪にあるNGOの主催だそうで、旅程の一部にはその支援活動も入っているという。

ミニトレッキングもあるそうだから、ヒマラヤに出会う経験もできるだろう、もうこれが最後の海外旅行だろう、なんて思って、行くとすぐに返事した。

やはり同期の畏友たち2人が加わって老人組4名の仲間が、関西の4名とで行くことになった。後で分ったが、生まれ月からわたしが最年長であった。

◆

行くと決めてから調べてみたら、それなりに目的が定まった。

そのひとつは大学山岳部以来の憧れのヒマラヤと出会うことである。2006年にもうひとつの憧れだったヨーロッパアルプスに行ってきたから、これで仕上げとなる。

ヨーロッパルプスで感激したから、あれよりも雄大なヒマラヤ山脈に囲まれる体験をしたいという願望は、残念ながら叶わなかった。

トレッキングと書いているから、早とちりして、ヒマラヤの麓まで行くのだろうと思ったのだが、ポカラの山の上からはるかに遠望するだけであった。

第2の目的は、カトマンヅ盆地の歴史的市街地を見ることである。これは短時間ではあるが、それなりに目的を達した。

旧王宮については、大学時代の恩師である藤岡通夫先生が、晩年にその調査に力を入れておられて、調査報告書や随想集「ネパール建築逍遙」(1992年 彰国社)をあらかじめ目を通してから行くことができた。

カトマンズ盆地は世界文化遺産に登録してあるので、こちらの鎌倉(暫定登録中)の大先輩格である。

鎌倉と同様に市街地と歴史的資産が交じり合っている環境にあるのだが、その混じり方は大きな違いがあって、それが実に興味深いものであった。

この世界遺産と市街地とのことについては別に書きたい。

◆

第3の目的は、釈迦の生誕地ルンビニを訪問することである。といっても、釈迦の生誕地としてのルンビニには、わたしは何の興味もないし、実際にも面白くなかった。

実はそこにある「ルンビニ博物館」と「ルンビニ図書館」に用があるのだ。これら二つの建築の設計は丹下健三である。

実はその設計担当がそのころ丹下事務所に所属していた同期の親友・後藤宣夫(故人)なのである。後藤は1984年にここに滞在している。

2000年に先に逝ってしまった親友の仕事に図らずも出会うのが楽しみである。この目的は半分だけ達した。

◆

今回の旅で予測しなかったことでもっとも印象的だったのは、カトマンヅからポカラを経てルンビニに至るまでの400キロメートルに及ぶ長距離バスの旅であった。

中高地から低地へ、山地から平原へ、温帯から亜熱帯へ、多様な植生、農山村集落、街道筋の地方都市、大都市の市街、そしてそこに暮す多様な民族の姿、次々と展開するネパールの人間と自然の景観に興奮した。

ほんの通りすがりにすぎないのだが、たくさんのことを考えた。

旅の出発日は28日、揺れはだんだんとおさまってきたが、原発事故が拡大している。

これから横浜にも放射能が降ってくるのかしら、毎日停電かしら、そうしたら疎開しなけりゃならない、そんなときに海外で遊んでたら帰ってきてどんなこと言われるか、その後の人生が窮屈なことになりそうだなあ、う~む、さて、行って良いものかどうか、楽天的なわたしでもちょっとは悩んだ。

役に立たない老人が日本にいて食糧やエネルギーを消費しているよりも、外国に行っているとその分だけでも被災地に回るかもしれないなんて屁理屈をひねり出して、ネパールに疎開をしたのであった。

◆

大学同期の畏友から、ネパールに行こうと誘われたのは今年1月のこと。

なんでもカトマンヅにある日本語学校を支援している大阪にあるNGOの主催だそうで、旅程の一部にはその支援活動も入っているという。

ミニトレッキングもあるそうだから、ヒマラヤに出会う経験もできるだろう、もうこれが最後の海外旅行だろう、なんて思って、行くとすぐに返事した。

やはり同期の畏友たち2人が加わって老人組4名の仲間が、関西の4名とで行くことになった。後で分ったが、生まれ月からわたしが最年長であった。

◆

行くと決めてから調べてみたら、それなりに目的が定まった。

そのひとつは大学山岳部以来の憧れのヒマラヤと出会うことである。2006年にもうひとつの憧れだったヨーロッパアルプスに行ってきたから、これで仕上げとなる。

ヨーロッパルプスで感激したから、あれよりも雄大なヒマラヤ山脈に囲まれる体験をしたいという願望は、残念ながら叶わなかった。

トレッキングと書いているから、早とちりして、ヒマラヤの麓まで行くのだろうと思ったのだが、ポカラの山の上からはるかに遠望するだけであった。

ではヒマラヤ遊覧飛行に乗ろうと思ったら、予定したポカラ飛行場からは飛んでいないのであった。

◆

旧王宮については、大学時代の恩師である藤岡通夫先生が、晩年にその調査に力を入れておられて、調査報告書や随想集「ネパール建築逍遙」(1992年 彰国社)をあらかじめ目を通してから行くことができた。

カトマンズ盆地は世界文化遺産に登録してあるので、こちらの鎌倉(暫定登録中)の大先輩格である。

鎌倉と同様に市街地と歴史的資産が交じり合っている環境にあるのだが、その混じり方は大きな違いがあって、それが実に興味深いものであった。

この世界遺産と市街地とのことについては別に書きたい。

◆

第3の目的は、釈迦の生誕地ルンビニを訪問することである。といっても、釈迦の生誕地としてのルンビニには、わたしは何の興味もないし、実際にも面白くなかった。

実はそこにある「ルンビニ博物館」と「ルンビニ図書館」に用があるのだ。これら二つの建築の設計は丹下健三である。

実はその設計担当がそのころ丹下事務所に所属していた同期の親友・後藤宣夫(故人)なのである。後藤は1984年にここに滞在している。

2000年に先に逝ってしまった親友の仕事に図らずも出会うのが楽しみである。この目的は半分だけ達した。

◆

今回の旅で予測しなかったことでもっとも印象的だったのは、カトマンヅからポカラを経てルンビニに至るまでの400キロメートルに及ぶ長距離バスの旅であった。

中高地から低地へ、山地から平原へ、温帯から亜熱帯へ、多様な植生、農山村集落、街道筋の地方都市、大都市の市街、そしてそこに暮す多様な民族の姿、次々と展開するネパールの人間と自然の景観に興奮した。

ほんの通りすがりにすぎないのだが、たくさんのことを考えた。

2011/04/06

409停電が普通の地から戻ってみれば

ネパールは停電が当たり前である。水力発電だけだから、乾季の今は1日のうち14時間も停電している。

レストランで食事中でも、ホテルの便所の中でも、突然に真っ暗になっても慌てることはない。そのあたりにローソクを用意してあるから火をつければ良いのだ。

とは言うものに、わたしは煙草を吸わないからマッチもライターもなくて、風呂場で真っ暗になってもローソクが役に立たない。だからしばらくそのまま待つ。やがて自家発電機が動いて、必要最小限なる明るさが戻ってくる。

ネパールから9日ぶりに横浜に戻ってきてみれば、停電しないのが当たり前の生活に戻った。そして揺れないのが当たり前の生活にもなっていた。

でも原発の放射能恐怖はあい変らずで、原発のないネパールでお見舞いの言葉をいただいたのを恥かしく思いだした。

◆

ところが、世界遺産登録になっている歴史的な市街地では、目でみてわかるくらいに古い建物、それも3階、4階建てのものがたくさんある。

それらは伝統的な木材と煉瓦を組み合わせた構造なので、目に見えて傾いていてかなり怖いものもたくさんある。隣の新築煉瓦ビルに寄りかかっているものもある。

新築のビルも多くは4~5階建て、20センチ角くらいの細いコンクリート柱を5m間隔くらいに建てて細い梁でつなぎ、間に鉄筋の補強もなしに煉瓦あるいはコンクリートブロックを積み上げている。開口部のマグサは厚さ10センチ程度で頼りにならない。

1932年とは比べ物にならないくらいに人口集中が著しいカトマンズで、もしも大地震が起きたら、万を超える人が死にそうだ。停電は平気でも地震は怖い。

レストランで食事中でも、ホテルの便所の中でも、突然に真っ暗になっても慌てることはない。そのあたりにローソクを用意してあるから火をつければ良いのだ。

とは言うものに、わたしは煙草を吸わないからマッチもライターもなくて、風呂場で真っ暗になってもローソクが役に立たない。だからしばらくそのまま待つ。やがて自家発電機が動いて、必要最小限なる明るさが戻ってくる。

どこの店も家も自家発電機を備えているそうだ。日本語学校のネパール人教師から、日本でもそうかと聞かれて、とまどった。そうか、日本でわたしたちは停電がないことを前提に生活しているのである。

太平洋戦争で敗戦して数年間は、日常的に停電をしていた。自家発電機はなかったが、ローソクもマッチもいつも用意していたものだ。ネパールから9日ぶりに横浜に戻ってきてみれば、停電しないのが当たり前の生活に戻った。そして揺れないのが当たり前の生活にもなっていた。

でも原発の放射能恐怖はあい変らずで、原発のないネパールでお見舞いの言葉をいただいたのを恥かしく思いだした。

◆

ただし、ネパールは世界有数の地震の地である。インド大陸とユーラシア大陸がぶつかって、そのせいでヒマラヤ山脈ができたところなのだ。

首都のカトマンズでは1934年の大地震で4296人、1988年にはウダイプール地震で721人が死んだそうだ。ところが、世界遺産登録になっている歴史的な市街地では、目でみてわかるくらいに古い建物、それも3階、4階建てのものがたくさんある。

それらは伝統的な木材と煉瓦を組み合わせた構造なので、目に見えて傾いていてかなり怖いものもたくさんある。隣の新築煉瓦ビルに寄りかかっているものもある。

新築のビルも多くは4~5階建て、20センチ角くらいの細いコンクリート柱を5m間隔くらいに建てて細い梁でつなぎ、間に鉄筋の補強もなしに煉瓦あるいはコンクリートブロックを積み上げている。開口部のマグサは厚さ10センチ程度で頼りにならない。

1932年とは比べ物にならないくらいに人口集中が著しいカトマンズで、もしも大地震が起きたら、万を超える人が死にそうだ。停電は平気でも地震は怖い。

2011/03/21

408福島第1原発を世界遺産に登録しよう

東北地方太平洋沖地震による被災者のかたがたに深甚のお見舞いを申しあげます。

地震動と津波で大変なところに加えて福島第2原発事故という3重の被災には、驚愕するばかりです。

一介の年金暮らしの徘徊老人としては、救援物資を送る仕事をしている息子を、ちょっとだけ手伝ったくらいなもので、お見舞いの言葉と節約と寄附ぐらいしか、被災者のかたがたへの対応はできません。お詫びします。

◆

地震動→津波→原発の順に、自然災害から人工災害の度合いが高まってくる。

特に福島第1原子力発電所事故による被災の広域拡大には、事業者が日ごろから大丈夫であると宣伝していただけに、人災の度合いが高い。

多くの人々が放射能の飛散地域から避難せざるを得なくなって、その人々の多大な損害はいくばくになるのだろうか。

そしてこれは地域だけの問題ではなく、原子力発電所のあるところは世界中のどこでも起きうる災害であり、世界の原子力政策の転換を促しつつある。

チェルノブイリ事故のときは、どこか後進国の未熟な技術がなさしめたこと、スリーマイル事故ではバカなヤツのうっかり間違い結果のこと、で、先進技術大国の日本ではそんなことはありません、てなことだったようだと、わたしのような普通の人は思っている。

ところが、そんなことがおきてしまったのだから、人災と言われても仕方ないだろう。

◆

常識的に考えて、これで福島第1原発は閉鎖になるだろう。

技術大国日本の先進技術でもってして技術的に再稼動が可能となったとしても、これだけの広大な地域に被害を与え、そして世界の原子力政策に影響を与えたのでは、社会的には再稼動できるはずがない。

そこでわたしの提案だが、福島第1原発を世界文化遺産に登録してはどうか。

人類の英知の結晶である技術文化が、自然の威力の前にこれだけの災害となった記念建造物である。

廃炉となってもすぐに取り壊すことは不可能だから、今後ともその爆発による姿を人々の目に見せることで、人類の英知の限界を警告する世界的遺産となるだろう。

◆

既にその前例は、日本では広島原爆ドームが世界文化遺産登録している。

昨年は、太平洋のまんなか水爆実験(第5福竜丸の被災で漁民が命を奪われ、汚染マグロで日本漁業は大打撃)のビキニ環礁を、世界文化遺産に登録した。

原爆ドーム、ビキニ環礁、福島第1原発は一連のものとして、原子力のもっている脅威をまざまざと世界の人々が認識できることだろう。

このような遺産登録こそが、人類のこれからの文明永続のために必要なことだ。

世界遺産登録で観光振興なんていうチャラチャラした考えは吹き飛ぶのだ。

関連ページ

◆再び唱える「福島第一原発を世界遺産に登録しよう」(2013年2月25日)

http://goo.gl/kEtO9

◆大佛vs観音世界遺産談義(2010.12)

http://homepage2.nifty.com/datey/kamakura-sekaiisan2010.htm

◆裏長屋の世界遺産談義(2009.12)

http://homepage2.nifty.com/datey/kama-sekaiisan.htm

◆300南海の苦楽園世界遺産

http://datey.blogspot.com/2010/08/300.html

◆Bikini Atoll Nuclear Test Site

http://whc.unesco.org/en/list/1339

◆Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

http://whc.unesco.org/en/list/775

(追記110429)こんなことを言うのはわたしひとりかと思っていたら、WEB検索してみてほかにもいることが分った。例えば、http://ameblo.jp/worldheritage-next/entry-10859655181.html

地震動と津波で大変なところに加えて福島第2原発事故という3重の被災には、驚愕するばかりです。

一介の年金暮らしの徘徊老人としては、救援物資を送る仕事をしている息子を、ちょっとだけ手伝ったくらいなもので、お見舞いの言葉と節約と寄附ぐらいしか、被災者のかたがたへの対応はできません。お詫びします。

◆

地震動→津波→原発の順に、自然災害から人工災害の度合いが高まってくる。

特に福島第1原子力発電所事故による被災の広域拡大には、事業者が日ごろから大丈夫であると宣伝していただけに、人災の度合いが高い。

多くの人々が放射能の飛散地域から避難せざるを得なくなって、その人々の多大な損害はいくばくになるのだろうか。

そしてこれは地域だけの問題ではなく、原子力発電所のあるところは世界中のどこでも起きうる災害であり、世界の原子力政策の転換を促しつつある。

チェルノブイリ事故のときは、どこか後進国の未熟な技術がなさしめたこと、スリーマイル事故ではバカなヤツのうっかり間違い結果のこと、で、先進技術大国の日本ではそんなことはありません、てなことだったようだと、わたしのような普通の人は思っている。

ところが、そんなことがおきてしまったのだから、人災と言われても仕方ないだろう。

◆

常識的に考えて、これで福島第1原発は閉鎖になるだろう。

技術大国日本の先進技術でもってして技術的に再稼動が可能となったとしても、これだけの広大な地域に被害を与え、そして世界の原子力政策に影響を与えたのでは、社会的には再稼動できるはずがない。

そこでわたしの提案だが、福島第1原発を世界文化遺産に登録してはどうか。

人類の英知の結晶である技術文化が、自然の威力の前にこれだけの災害となった記念建造物である。

廃炉となってもすぐに取り壊すことは不可能だから、今後ともその爆発による姿を人々の目に見せることで、人類の英知の限界を警告する世界的遺産となるだろう。

◆

既にその前例は、日本では広島原爆ドームが世界文化遺産登録している。

昨年は、太平洋のまんなか水爆実験(第5福竜丸の被災で漁民が命を奪われ、汚染マグロで日本漁業は大打撃)のビキニ環礁を、世界文化遺産に登録した。

原爆ドーム、ビキニ環礁、福島第1原発は一連のものとして、原子力のもっている脅威をまざまざと世界の人々が認識できることだろう。

このような遺産登録こそが、人類のこれからの文明永続のために必要なことだ。

世界遺産登録で観光振興なんていうチャラチャラした考えは吹き飛ぶのだ。

関連ページ

◆再び唱える「福島第一原発を世界遺産に登録しよう」(2013年2月25日)

http://goo.gl/kEtO9

◆大佛vs観音世界遺産談義(2010.12)

http://homepage2.nifty.com/datey/kamakura-sekaiisan2010.htm

◆裏長屋の世界遺産談義(2009.12)

http://homepage2.nifty.com/datey/kama-sekaiisan.htm

◆300南海の苦楽園世界遺産

http://datey.blogspot.com/2010/08/300.html

◆Bikini Atoll Nuclear Test Site

http://whc.unesco.org/en/list/1339

◆Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

http://whc.unesco.org/en/list/775

(追記110429)こんなことを言うのはわたしひとりかと思っていたら、WEB検索してみてほかにもいることが分った。例えば、http://ameblo.jp/worldheritage-next/entry-10859655181.html

407NPOネットワークはないのか

新潟県にいる友人が、いても立ってもいられなくて、会津若松の避難所まで救援の灯油を運びこんで喜ばれたという。

http://irp1999.at.webry.info/201103/article_14.html

首都圏から行くよりも近いし、ガソリンも食糧もあるのに、これを送り出しあるいは受け入れるシステムがあるのかないのか分らない。個人で行っては混乱するかもしれない、でも待っていられない。行動力ある友人は、とりあえず個人ネットワークを生かして、車を駆ったのであった。

平常時からNPOのネットワークがあると、こういうときには柔軟な活動で救援ができそうだと思ったのであった。

http://irp1999.at.webry.info/201103/article_14.html

首都圏から行くよりも近いし、ガソリンも食糧もあるのに、これを送り出しあるいは受け入れるシステムがあるのかないのか分らない。個人で行っては混乱するかもしれない、でも待っていられない。行動力ある友人は、とりあえず個人ネットワークを生かして、車を駆ったのであった。

平常時からNPOのネットワークがあると、こういうときには柔軟な活動で救援ができそうだと思ったのであった。

2011/03/20

406内陸母都市に疎開定住公共賃貸住宅を

民主党政権になって、公共政策としての居住政策が強化されるのかと思っていたが、反対で自民党よりも劣った政策であった。

公営・公社・都市機構などによる公共賃貸借住宅が、このところ縮小に縮小を続けている。

東北関東東部大震災で、これだけ多くの人たちが避難や疎開をしているが、これに対応する仮設住宅の建設がこれから進められるが、それまで待っている人たちの生活が思いやられる。

しかし、仮設住宅はあくまで仮設であり、いつの日か本設の自分の家にもどるのが筋道である。

◆

ところが今回の場合は、戻るべき自分の家のあった土地が、沈下して水面下になっている、海に近くて再び住む気にならない、放射能汚染されていて戻りたくない、今後も放射能汚染事故があるかもしれないから戻りたくない、高齢でいまさら戻る資力も気力もない、などなど、今までの地震災害とはかなり異なる局面があるように思うのである。

つまり元に戻らないで疎開先に定着することになる。

そこで浮かび上がってくるのが、それらの人たちに、適切な地域に安価な疎開定住住宅として公共賃貸借住宅の供給である。

ところがはじめに書いたように、公共住宅賃貸借住宅は少なくなっているので、現在の空き家を提供しようとすると、元の居住地とはかけ離れた遠くの地に、しかもバラバラと求めざるを得ない。これでは移る人たちにとってはまことに不安である。

わたしは公共賃貸借住宅の減少政策に反対、更なる建設促進をこれまで唱えていた。それは大規模震災への対応がベースにはあったが、今回のような移転疎開用までは思いが及ばなかった。これでその面でも必要と分った。

◆

これからぜひとも公共賃貸借住宅を災害疎開者のために建設してほしい。新たな住宅建設のための負担を、持家優遇政策で被災者に借金させてはならない。

それも被災した地域の内陸にある母都市の中心部に、疎開者の元のコミュニティ集団に対する単位として建設するのだ。

こうすることで、災害疎開者のコミュニティの継続と、空洞化する地方都市の再生とをセットにする震災復興都市計画、いや震災再生国土計画とするのである。

繰り返すが、災害復興政策として持家建設やマンション購入を優遇する金融や税制を優先するのではなく、震災疎開先定住用の公共賃貸借住宅を内陸母都市の市街地に計画的に建設してほしい。

●参照

たった一人キャンペーン:分譲マンション反対論

http://homepage2.nifty.com/datey/kyodojutaku-kiken.htm

384また住宅政策の後退

http://datey.blogspot.com/2011/02/384.html

357今度はURも賃貸住宅縮小か

http://datey.blogspot.com/2010/12/357.html

353公営住宅縮小の愚策

http://datey.blogspot.com/2010/11/353.html

095貧困な住宅政策

http://datey.blogspot.com/2009/02/blog-post_13.html

187民主党の居住・住宅政策は?

http://datey.blogspot.com/2009/10/187.html

公営・公社・都市機構などによる公共賃貸借住宅が、このところ縮小に縮小を続けている。

東北関東東部大震災で、これだけ多くの人たちが避難や疎開をしているが、これに対応する仮設住宅の建設がこれから進められるが、それまで待っている人たちの生活が思いやられる。

しかし、仮設住宅はあくまで仮設であり、いつの日か本設の自分の家にもどるのが筋道である。

◆

ところが今回の場合は、戻るべき自分の家のあった土地が、沈下して水面下になっている、海に近くて再び住む気にならない、放射能汚染されていて戻りたくない、今後も放射能汚染事故があるかもしれないから戻りたくない、高齢でいまさら戻る資力も気力もない、などなど、今までの地震災害とはかなり異なる局面があるように思うのである。

つまり元に戻らないで疎開先に定着することになる。

そこで浮かび上がってくるのが、それらの人たちに、適切な地域に安価な疎開定住住宅として公共賃貸借住宅の供給である。

ところがはじめに書いたように、公共住宅賃貸借住宅は少なくなっているので、現在の空き家を提供しようとすると、元の居住地とはかけ離れた遠くの地に、しかもバラバラと求めざるを得ない。これでは移る人たちにとってはまことに不安である。

わたしは公共賃貸借住宅の減少政策に反対、更なる建設促進をこれまで唱えていた。それは大規模震災への対応がベースにはあったが、今回のような移転疎開用までは思いが及ばなかった。これでその面でも必要と分った。

◆

これからぜひとも公共賃貸借住宅を災害疎開者のために建設してほしい。新たな住宅建設のための負担を、持家優遇政策で被災者に借金させてはならない。

それも被災した地域の内陸にある母都市の中心部に、疎開者の元のコミュニティ集団に対する単位として建設するのだ。

こうすることで、災害疎開者のコミュニティの継続と、空洞化する地方都市の再生とをセットにする震災復興都市計画、いや震災再生国土計画とするのである。

繰り返すが、災害復興政策として持家建設やマンション購入を優遇する金融や税制を優先するのではなく、震災疎開先定住用の公共賃貸借住宅を内陸母都市の市街地に計画的に建設してほしい。

●参照

たった一人キャンペーン:分譲マンション反対論

http://homepage2.nifty.com/datey/kyodojutaku-kiken.htm

384また住宅政策の後退

http://datey.blogspot.com/2011/02/384.html

357今度はURも賃貸住宅縮小か

http://datey.blogspot.com/2010/12/357.html

353公営住宅縮小の愚策

http://datey.blogspot.com/2010/11/353.html

095貧困な住宅政策

http://datey.blogspot.com/2009/02/blog-post_13.html

187民主党の居住・住宅政策は?

http://datey.blogspot.com/2009/10/187.html

2011/03/19

405巨大津波と原発被災言説等

高度情報時代で、WEBサイトでいろいろと知りたいことが出てくる。

内容はともかくとして、ここに気になったものを後々のために挙げておく。

●巨大津波の大災害とその復興の事例はほんのちょっと前にもあった。

北海道南西沖地震と復興への道のり

北海道南西沖地震の概要

●原子力発電の問題

破局は避けられるか:広瀬隆

大前研一

原子力資料室

●津波の前と後

津波前後

http://picasaweb.google.com/118079222830783600944/Japan#「まちもり通信」編集の津波前後写真

2011/03/18

404戦時中のような

太平洋戦争の時代みたいな言葉が行き交っている。

「挙国一致」というのがいちばんすごいと思う。そのうちに大政翼賛になるか。

西日本に住む知人たちから、関東に住むその子や孫が「疎開」してきたと、Eメイルで教えてくれた。そのような例は多いだろう。

「疎開」も懐かしいといっては語弊があるが、戦中の言葉である。

阪神淡路大震災のときには避難とは言ったけど、疎開はなかったような気がするが、どうか。

広辞苑によると

そ‐かい【疏開・疎開】

①とどこおりなく通ずること。開き通ずること。

②戦況に応じて隊形の距離・間隔を開くこと。

③空襲・火災などの被害を少なくするため、集中している人口や建造物を分散すること。疎散。「学童―」「強制―」

◆

太平洋戦争末期には、空襲に対応して避難路や延焼防止のために街を壊したり、空き地を作ったり、あるいは軍施設をつくったりしたこともあった。強制疎開である。

今回はどうか。今後のまちづくりでは、津波に対応して街の疎開が必要かもしれない。

太平洋戦争末期に、都市空襲出被災し、あるいは空襲を避け、あるいは上に述べたような疎開にひっかかって強制されて移転せざるを得ない都市住民が、都市から離れて地方各地の移動したことがあった。

小学校がまるごと地方の町などに移ったのは、学童疎開である。

1945年のはじめ頃、わたしの生家の神社の社務所には、芦屋市から小学校6年生のひとクラスが空襲を避けて学童疎開してきた。

親戚の家などに避難するのは縁故疎開といった。

◆

今回の原発疎開は、まさに空襲そのものである。そして強制疎開の再現である。

避難よりもこの疎開が使われるのは、そのあまりの規模の大きさが、かつての戦争時代を思い出させるからだろうか。

外国人がどんどん国外脱出しているし、関東の企業も関西に移動しつつあるらしい。これもまさに疎開である。

外国人が脱出するのは、理解できる。もし自分が言葉も不自由な外国でそのような目にあったら脱出しかない。

今、外国にいる日本人も心配で帰国したいだろう。もしかして、あの時の「交換船」のような交換飛行機が出るかも。

◆

自衛隊の予備自衛官に召集令状が来たとニュースで言っている。「予備自衛官」という制度があったのか。

これはまさにあの戦争時代の予備役軍人への非常時招集の再現である。

太平洋戦争末期には、40歳以上の老兵の予備役も招集され、兵役年齢も21歳から19歳に下げて、若者だけでなく少年も中年も戦場に駆られたのであった。

まさに「挙国一致」の翼賛体制になり、その後は歴史の示すとおりになったが、あれとこれは違うとしても、さて、この大災害がどのように日本を変えるのだろうか。

ちょっと気になるのは、震災対策への批判、例えば東電や当局の発表の仕方などが下手で分りにくいのでこのブログで批判したら、ある人から今はマイナスの言を慎め、現場は寝ずにやっているんだと、なんだか「非国民」みたいに逆に非難されてしまったことだ。これも戦時中の言葉である。

戦争中は、政府、軍部、兵士への批判を、そして遊びをも「非国民」なる言葉で、庶民自身が互いに封じたのであった。

「挙国一致」というのがいちばんすごいと思う。そのうちに大政翼賛になるか。

西日本に住む知人たちから、関東に住むその子や孫が「疎開」してきたと、Eメイルで教えてくれた。そのような例は多いだろう。

「疎開」も懐かしいといっては語弊があるが、戦中の言葉である。

阪神淡路大震災のときには避難とは言ったけど、疎開はなかったような気がするが、どうか。

広辞苑によると

そ‐かい【疏開・疎開】

①とどこおりなく通ずること。開き通ずること。

②戦況に応じて隊形の距離・間隔を開くこと。

③空襲・火災などの被害を少なくするため、集中している人口や建造物を分散すること。疎散。「学童―」「強制―」

◆

太平洋戦争末期には、空襲に対応して避難路や延焼防止のために街を壊したり、空き地を作ったり、あるいは軍施設をつくったりしたこともあった。強制疎開である。

今回はどうか。今後のまちづくりでは、津波に対応して街の疎開が必要かもしれない。

太平洋戦争末期に、都市空襲出被災し、あるいは空襲を避け、あるいは上に述べたような疎開にひっかかって強制されて移転せざるを得ない都市住民が、都市から離れて地方各地の移動したことがあった。

小学校がまるごと地方の町などに移ったのは、学童疎開である。

1945年のはじめ頃、わたしの生家の神社の社務所には、芦屋市から小学校6年生のひとクラスが空襲を避けて学童疎開してきた。

親戚の家などに避難するのは縁故疎開といった。

◆

今回の原発疎開は、まさに空襲そのものである。そして強制疎開の再現である。

避難よりもこの疎開が使われるのは、そのあまりの規模の大きさが、かつての戦争時代を思い出させるからだろうか。

外国人がどんどん国外脱出しているし、関東の企業も関西に移動しつつあるらしい。これもまさに疎開である。

外国人が脱出するのは、理解できる。もし自分が言葉も不自由な外国でそのような目にあったら脱出しかない。

今、外国にいる日本人も心配で帰国したいだろう。もしかして、あの時の「交換船」のような交換飛行機が出るかも。

◆

自衛隊の予備自衛官に召集令状が来たとニュースで言っている。「予備自衛官」という制度があったのか。

これはまさにあの戦争時代の予備役軍人への非常時招集の再現である。

太平洋戦争末期には、40歳以上の老兵の予備役も招集され、兵役年齢も21歳から19歳に下げて、若者だけでなく少年も中年も戦場に駆られたのであった。

まさに「挙国一致」の翼賛体制になり、その後は歴史の示すとおりになったが、あれとこれは違うとしても、さて、この大災害がどのように日本を変えるのだろうか。

ちょっと気になるのは、震災対策への批判、例えば東電や当局の発表の仕方などが下手で分りにくいのでこのブログで批判したら、ある人から今はマイナスの言を慎め、現場は寝ずにやっているんだと、なんだか「非国民」みたいに逆に非難されてしまったことだ。これも戦時中の言葉である。

戦争中は、政府、軍部、兵士への批判を、そして遊びをも「非国民」なる言葉で、庶民自身が互いに封じたのであった。

2011/03/16

403地震津波火事原発で酔生夢死

こう毎日毎日四六時中ゆらゆらと揺すられていると、地震だろうか、脳梗塞がきたのだろうか、それともオレは酔っ払っているのか。

どうせなら酔っ払ったことにして、酒代を節約している。

こうやって、起きているときは酔っぱらい、夢見ているときに崩落する本の山に埋もれて死ぬ、つまり今や酔生夢死の世界にいるのだ。

◆

今日も今日とて、朝早くから地下鉄に乗って友人の家を訪ね、その案内で近くの商店街あたりを、被災地に送るガソリン携行缶を探し求めて、ふらふらと荒物屋を巡り歩く。

5軒のうち2軒で5リットル分をひとつづつ買い求めたが、いずれも最後の品であった。

こんなものが売れているのは、多分、家庭に備蓄するためなのであろうと思うが、おかげで被災地救援にしわ寄せが行っている。

◆

開店前の量販店のシャッターの前に長い長い待ち行列ができている。

ガソリン屋の前から道路に長い長い車の待ち行列ができて、渋滞している。

これって、もしかしてこちらにも大地震が来るかもしれないので、それに備えての買いだめなのだろうか。

確かにそれらの行列をみていると、買わなくちゃって群集心理に駆られる。

その分、ガソリン缶みたいに、被災地へのとばっちりが、あるかもしれない。

◆

教訓「怖いもの」の変化:

昔「地震雷火事泥棒」

3日前まで「地震雷火事親父」

今は「地震津波火事原発」

どうせなら酔っ払ったことにして、酒代を節約している。

こうやって、起きているときは酔っぱらい、夢見ているときに崩落する本の山に埋もれて死ぬ、つまり今や酔生夢死の世界にいるのだ。

◆

今日も今日とて、朝早くから地下鉄に乗って友人の家を訪ね、その案内で近くの商店街あたりを、被災地に送るガソリン携行缶を探し求めて、ふらふらと荒物屋を巡り歩く。

5軒のうち2軒で5リットル分をひとつづつ買い求めたが、いずれも最後の品であった。

こんなものが売れているのは、多分、家庭に備蓄するためなのであろうと思うが、おかげで被災地救援にしわ寄せが行っている。

◆

開店前の量販店のシャッターの前に長い長い待ち行列ができている。

ガソリン屋の前から道路に長い長い車の待ち行列ができて、渋滞している。

これって、もしかしてこちらにも大地震が来るかもしれないので、それに備えての買いだめなのだろうか。

確かにそれらの行列をみていると、買わなくちゃって群集心理に駆られる。

その分、ガソリン缶みたいに、被災地へのとばっちりが、あるかもしれない。

◆

教訓「怖いもの」の変化:

昔「地震雷火事泥棒」

3日前まで「地震雷火事親父」

今は「地震津波火事原発」

2011/03/15

402ガソリン携行缶を探して

独法の某機構の本社総務にいる息子が、東北地方被災地へ送る救援物資の調達を担当している。

その息子からお願い電話が来た。「ガソリン携行缶」を探してくれというのだ。

救援物資(ガソリンもそのうちのひとつ)を積んだ車を出すのだが、往きはなんとかなってもあちらや帰りにガス欠になったら、救援される側になる。

高速道路の途中で自衛隊がガソリン供給しているとの話もあるが、万一に備えてガソリンを積んで行きたい。

ところが、そのガソリン携行缶がどこにもなくて調達できないそうだ。

徘徊老人の父親に、徘徊ついでに街場の商店街で荒物屋に立ち寄って、ガソリン携行缶を見つけてくれというのだ。

で、横浜都心の商店街をうろうろ、売っているかもしれないと思う店にいくつも立ち寄ってみたが、これがないのである。

ようやく小さな荒物屋でひとつだけ見つけて、息子に教えて買った。ささやかな被災地支援となったかもしれない。

◆

それにしても、どうして横浜のような被災地でもないのに、コンビにも量販店も小売商店に物がないのだろうか、不思議である。

まさかと思うが、不埒な買占めが起きているのかしら。

横浜市内のどこかにガソリン携行缶を売ってる店をご存じありませんか。

その息子からお願い電話が来た。「ガソリン携行缶」を探してくれというのだ。

救援物資(ガソリンもそのうちのひとつ)を積んだ車を出すのだが、往きはなんとかなってもあちらや帰りにガス欠になったら、救援される側になる。

高速道路の途中で自衛隊がガソリン供給しているとの話もあるが、万一に備えてガソリンを積んで行きたい。

ところが、そのガソリン携行缶がどこにもなくて調達できないそうだ。

徘徊老人の父親に、徘徊ついでに街場の商店街で荒物屋に立ち寄って、ガソリン携行缶を見つけてくれというのだ。

で、横浜都心の商店街をうろうろ、売っているかもしれないと思う店にいくつも立ち寄ってみたが、これがないのである。

ようやく小さな荒物屋でひとつだけ見つけて、息子に教えて買った。ささやかな被災地支援となったかもしれない。

◆

それにしても、どうして横浜のような被災地でもないのに、コンビにも量販店も小売商店に物がないのだろうか、不思議である。

まさかと思うが、不埒な買占めが起きているのかしら。

横浜市内のどこかにガソリン携行缶を売ってる店をご存じありませんか。

2011/03/14

401横浜都心地震探検その2

横浜駅あたりの様子をみてきた。

一般小売店は営業している。食品量販店とコンビニエンスストアに入ってみたら、水は売り切れ、カップ麺も残り少ない。いつもあれこれいっぱいある棚が風通しが良い。いつもあれこれありすぎるから、これでいいのだ。

◆

電気屋の前には「LEDライト、懐中電灯は売り切れ」と書いてある。

月末からネパールに行く予定だが、あちらは停電が当たり前の国なので、LEDライトを買って持っていこうと思っていた矢先にこれだ。

でも、近くにある小さな職人用の工具や衣料を売っている店にはあったので、用がたりた。穴場である。

◆

周りを見ると、どうやらビルは問題ないが道路が10~15センチ沈下したらしく、建物の地下部分との境が割れて段差ができたのだ。

このビルの隣のビルは、角の柱から仕上げタイルがはがれて、内部の鉄筋が見えている。それが赤錆になってむき出しってことは、もともとこれは手抜きで、鉄筋にコンクリートがかぶさっていないままに、タイルでごまかしたのかもしれない。

このあたりはズブズブの土地で、もともと道路が波をうっている。

◆

商店街の人出はいつもより少ないし、道路の自動車も少ないようだ。

ところが、道路が突然に大渋滞するところが、ところところに出てくる。その渋滞の先をみると、給油所なのである。どうやら油がこなくて休業している給油所が多いようで、開店している店に殺到しているのだ。

津波で流れてくる建物はともかくとしても、自動車の数の多いのに驚かされた。あんなにも必要なんだろうか。重いから片付けるのも簡単でないから、余計に救援を阻害しているように見える。またガソリンから火が出たのかもしれないともおもう。

地震、電気、石油、原子力などの一連のつながりを考えると、これからの生活のあり方を考え直す時代が来たような気がする。

原子力発電がクリーンエネルギーで、電気自動車がクリーンビークルなんて、大嘘って分った。

地下鉄は運行しているが、エレベーターもエスカレータも停止。地下5階くらいの深い駅もあるから、これでは年寄りや子供連れはとても使えなくて、バスにするしかない。

京浜急行は3時半で今日はお終いだそうである。電力のせいだろうか。

駅ビルも岡田屋も休み。地下街は店は休みで薄暗い。高島屋百貨店は2時半でお終い。一般小売店は営業している。食品量販店とコンビニエンスストアに入ってみたら、水は売り切れ、カップ麺も残り少ない。いつもあれこれいっぱいある棚が風通しが良い。いつもあれこれありすぎるから、これでいいのだ。

◆

電気屋の前には「LEDライト、懐中電灯は売り切れ」と書いてある。

月末からネパールに行く予定だが、あちらは停電が当たり前の国なので、LEDライトを買って持っていこうと思っていた矢先にこれだ。

でも、近くにある小さな職人用の工具や衣料を売っている店にはあったので、用がたりた。穴場である。

◆

新田間川の橋をわたるとビブレは休業、パルナードを行けばダイエーがしまっていて、その周りの歩道がめちゃめちゃになっている。

ダイエーは都市機構の市街地住宅付きゲタ履きビルの下に入っている。住宅は人が出入りしているから閉鎖してはいない。周りを見ると、どうやらビルは問題ないが道路が10~15センチ沈下したらしく、建物の地下部分との境が割れて段差ができたのだ。

このビルの隣のビルは、角の柱から仕上げタイルがはがれて、内部の鉄筋が見えている。それが赤錆になってむき出しってことは、もともとこれは手抜きで、鉄筋にコンクリートがかぶさっていないままに、タイルでごまかしたのかもしれない。

このあたりはズブズブの土地で、もともと道路が波をうっている。

◆

商店街の人出はいつもより少ないし、道路の自動車も少ないようだ。

ところが、道路が突然に大渋滞するところが、ところところに出てくる。その渋滞の先をみると、給油所なのである。どうやら油がこなくて休業している給油所が多いようで、開店している店に殺到しているのだ。

津波で流れてくる建物はともかくとしても、自動車の数の多いのに驚かされた。あんなにも必要なんだろうか。重いから片付けるのも簡単でないから、余計に救援を阻害しているように見える。またガソリンから火が出たのかもしれないともおもう。

地震、電気、石油、原子力などの一連のつながりを考えると、これからの生活のあり方を考え直す時代が来たような気がする。

原子力発電がクリーンエネルギーで、電気自動車がクリーンビークルなんて、大嘘って分った。

400わからん震災言葉

いつもはほとんどTV放送みないが、さすがにこのところはよくみている。

どの放送局も震災報道で一色に染まっている。同じようなことを何回も流しているが、時には異なることもあって、それなりに情報に厚みが出てくることが分る。

昨夜は「想定される停電地域」が放送されて、自宅はどうなるのかジッとみていたが、東電が悪いのか放送局が悪いのか、これがさっぱり分らない。

まず「想定」であるが、なんで「想」うのだよ、自分のところの電気を止めるのに「想って定める」なんていい加減なことでよいのかい、ここは「予定」でしょ。

そして「される」が分らない。放送記者が東電からあやふやなことを聞いてきたので、しょうがないから「される」と受身で言っているのか、ではまだ決っていないんだなと思って聞いていた。

ところが、東電の発表資料が映って、表題にそう書いてある。おい、自分がやることを受身形で書いてどうするんだよ。

日本語知らないやつにはまったくもって困ったもんだ、日本語知っているこちらは迷ってしまったぞ。

◆

で、その地域の発表なのだが、自宅は横浜市中区にある。放送で出てくるかと思ってジッとみていた。はじめのほうのグループに、いくつかの区の名が出てきたが、そこには中区はない。

そのうちに別のグループで横浜市と出てきた。とするとここに中区は入っているのか。

ということは、先ほど出てきた各区はずっと停電なのか。

まあ、混乱中でしょうが、もう少しナントカならんものか。

◆

今朝の新聞に、東電からのお願いとて、「需給逼迫による計画停電の実施と一層の節電のお願いについて」という1ページ分の広告がある。

需給逼迫なのかしら、ここは需要側じゃなくてあきらかに供給側に責任があるのだから、「供給逼迫」でしょ。

その文章のなかほどに「計画的に停電をお願いさせていただきます」とある。

おいおい、「させていただきます」はないでしょ、こっちが停電を指示したのでもお願いしたのでもないのだ、間違っちゃいけません。

ここはきちんと「お願いいたします」とか「お願い申上げます」とか言いなさいよ。

●参照→313させていただくhttp://datey.blogspot.com/2010/09/313.html

文中に2度も「申し訳ございません」、「申し訳なく思っております」とでて、申すべき訳がないんだと強調はするが、まったく「お詫びいたします」なる言葉はないのである。

「申すべき訳けがない」のではなく、きちんとこういう「訳け」で原発がとまったのだと、懇切丁寧に「申す」べきなのだ。

「申し訳けない」で、原発停止の理由説明も供給逼迫のお詫びもしない広告は、明らかに間違っている。

●追記(110318):3月18日の朝刊の東電の広告には、「申し訳ない」という言葉は消えて「お詫びいたします」となった。ただし、「計画停電させていただきます」は、いただけませんね。こちらから頼んでいるんじゃないんだからね。

◆

危機に於ける広報は、説明の専門家が必要であると、つくづく思った。

原子力保安院なるよころの役人技術者だろうか、原発事故の説明を何回か行なっている放送も見た。

ところが、こいつの言うことが回りくどくて何を言いたいのか分らないし、配布資料のないこちとらにも分るような言い方もしないので、さっぱり理解できない。あれはいったい何者なんだよ。

どの放送局も震災報道で一色に染まっている。同じようなことを何回も流しているが、時には異なることもあって、それなりに情報に厚みが出てくることが分る。

昨夜は「想定される停電地域」が放送されて、自宅はどうなるのかジッとみていたが、東電が悪いのか放送局が悪いのか、これがさっぱり分らない。

まず「想定」であるが、なんで「想」うのだよ、自分のところの電気を止めるのに「想って定める」なんていい加減なことでよいのかい、ここは「予定」でしょ。

そして「される」が分らない。放送記者が東電からあやふやなことを聞いてきたので、しょうがないから「される」と受身で言っているのか、ではまだ決っていないんだなと思って聞いていた。

ところが、東電の発表資料が映って、表題にそう書いてある。おい、自分がやることを受身形で書いてどうするんだよ。

日本語知らないやつにはまったくもって困ったもんだ、日本語知っているこちらは迷ってしまったぞ。

◆

で、その地域の発表なのだが、自宅は横浜市中区にある。放送で出てくるかと思ってジッとみていた。はじめのほうのグループに、いくつかの区の名が出てきたが、そこには中区はない。

そのうちに別のグループで横浜市と出てきた。とするとここに中区は入っているのか。

ということは、先ほど出てきた各区はずっと停電なのか。

まあ、混乱中でしょうが、もう少しナントカならんものか。

◆

今朝の新聞に、東電からのお願いとて、「需給逼迫による計画停電の実施と一層の節電のお願いについて」という1ページ分の広告がある。

需給逼迫なのかしら、ここは需要側じゃなくてあきらかに供給側に責任があるのだから、「供給逼迫」でしょ。

その文章のなかほどに「計画的に停電をお願いさせていただきます」とある。

おいおい、「させていただきます」はないでしょ、こっちが停電を指示したのでもお願いしたのでもないのだ、間違っちゃいけません。

ここはきちんと「お願いいたします」とか「お願い申上げます」とか言いなさいよ。

●参照→313させていただくhttp://datey.blogspot.com/2010/09/313.html

文中に2度も「申し訳ございません」、「申し訳なく思っております」とでて、申すべき訳がないんだと強調はするが、まったく「お詫びいたします」なる言葉はないのである。

「申すべき訳けがない」のではなく、きちんとこういう「訳け」で原発がとまったのだと、懇切丁寧に「申す」べきなのだ。

「申し訳けない」で、原発停止の理由説明も供給逼迫のお詫びもしない広告は、明らかに間違っている。

●追記(110318):3月18日の朝刊の東電の広告には、「申し訳ない」という言葉は消えて「お詫びいたします」となった。ただし、「計画停電させていただきます」は、いただけませんね。こちらから頼んでいるんじゃないんだからね。

◆

危機に於ける広報は、説明の専門家が必要であると、つくづく思った。

原子力保安院なるよころの役人技術者だろうか、原発事故の説明を何回か行なっている放送も見た。

ところが、こいつの言うことが回りくどくて何を言いたいのか分らないし、配布資料のないこちとらにも分るような言い方もしないので、さっぱり理解できない。あれはいったい何者なんだよ。

2011/03/13

399震災名と地震名は違うのか

●津波の街その前後

http://homepage2.nifty.com/datey/tunami0311/tunami-before-after.htm

ウェブサイトでのマスコミ報道を見ると、地震の名前がいろいろあるようだ。

気象庁の命名は「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」という長たらしい名前だ。

主な新聞社のサイトには、朝日、産経、毎日は「東日本大震災」、日経、読売は「東日本巨大地震」、NHK画面は「東北関東大震災」と書いてある。

「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」といっても誰もぴんと来ないが、これは「阪神淡路大震災」のことである。

ということは、「地震」とそれが引き起こした「震災」とは、命名が違うってことなんだろう。

ではこんどの「震災」は、なんと言うのだろうか、そして誰が命名するのだろうか。

(追記110407)ネパールから帰ってNHKTVを見ると、「東日本大震災」といっている。あれ、いつから変わったのだろうとNHKのWEBサイトで調べたら、どうも4月1日の午後あたりかららしい。何があったのだろうか。

◆

震災の名に地名がつくと、その地域はどんなメリットデメリットがあるのだろうか。

復興支援を受けやすくなるのがメリット、観光客は来なくなるのはデメリットか。

東日本と超広大な地域名をつけておけば、メリットもデメリットも分散する効果があるだろう。

でも、概念的には東日本というと、東北地方の印象が薄いように思う。こんなに広過ぎると大被災地への支援が手薄になりそうだとか、災害の記憶がぼやける感もある。

「震災」への命名は、津波被害の中心は東北地方の東海岸地域だから、それをイメージさせる用語をあてたらどうか。

◆

ところで、今回の津波被害は、阪神淡路や中越などの大震災とは異なる局面を見ることができた。

土地と建物の位置関係が変わることはなかった阪神淡路よりも、土地が動いた中越に近いかもしれない。

今後どのような復興をするのか、地域によっては復興するにも土地が海面下になったところもあるように見える。

リアス海岸にある過疎の小集落は、復興しても住む人がいないかもしれない。中には住民ともども消滅したかもしれない。

海水をかぶった農地は、はたして復元できるのか。

そして人口減少社会である。

短期的な対応は当たり前としても、このような状況での広域的かつ長期的な今後を見据える震災復興の都市計画とは、一体なんだろうか。

http://homepage2.nifty.com/datey/tunami0311/tunami-before-after.htm

ウェブサイトでのマスコミ報道を見ると、地震の名前がいろいろあるようだ。

気象庁の命名は「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」という長たらしい名前だ。

主な新聞社のサイトには、朝日、産経、毎日は「東日本大震災」、日経、読売は「東日本巨大地震」、NHK画面は「東北関東大震災」と書いてある。

「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」といっても誰もぴんと来ないが、これは「阪神淡路大震災」のことである。

ということは、「地震」とそれが引き起こした「震災」とは、命名が違うってことなんだろう。

ではこんどの「震災」は、なんと言うのだろうか、そして誰が命名するのだろうか。

(追記110407)ネパールから帰ってNHKTVを見ると、「東日本大震災」といっている。あれ、いつから変わったのだろうとNHKのWEBサイトで調べたら、どうも4月1日の午後あたりかららしい。何があったのだろうか。

◆

震災の名に地名がつくと、その地域はどんなメリットデメリットがあるのだろうか。

復興支援を受けやすくなるのがメリット、観光客は来なくなるのはデメリットか。

東日本と超広大な地域名をつけておけば、メリットもデメリットも分散する効果があるだろう。

でも、概念的には東日本というと、東北地方の印象が薄いように思う。こんなに広過ぎると大被災地への支援が手薄になりそうだとか、災害の記憶がぼやける感もある。

「震災」への命名は、津波被害の中心は東北地方の東海岸地域だから、それをイメージさせる用語をあてたらどうか。

◆

ところで、今回の津波被害は、阪神淡路や中越などの大震災とは異なる局面を見ることができた。

土地と建物の位置関係が変わることはなかった阪神淡路よりも、土地が動いた中越に近いかもしれない。

今後どのような復興をするのか、地域によっては復興するにも土地が海面下になったところもあるように見える。

リアス海岸にある過疎の小集落は、復興しても住む人がいないかもしれない。中には住民ともども消滅したかもしれない。

海水をかぶった農地は、はたして復元できるのか。

そして人口減少社会である。

短期的な対応は当たり前としても、このような状況での広域的かつ長期的な今後を見据える震災復興の都市計画とは、一体なんだろうか。

2011/03/12

398横浜都心地震探検

昨日の東北関東大地震で、太平洋岸の津波がものすごいことになっている。

東京は知らないが横浜都心でも、ビルの表で見たところでは数は多くはないが若干の被害が見えるから、内部では物が壊れたりしてかなり被害があるだろう。

自転車で医者に行ったついでに、ご近所の探検をしてきた。

ビルの壁のタイルや仕上げの崩落があるところが、あちこちにある。

地面の舗装が妙にひん曲がったり、落ち込んだりしているところがあり、修理をあちこちでやっている。

山下公園が立ち入り禁止となっているのは、どんな被害があるのだろう。

伊勢佐木モール入り口にあるゲームビルが、全館休業している。聞いたら電気系統が故障なのだそうだ。

モールの中ほどにあるゲームビルも、3階の窓ガラスが2箇所割れているが、こちらは営業中。モールの店で休んでいるものの点在するのは、片づけをしているのだろう。

街を行く人たちの会話や携帯電話の声が聞こえると、ほとんどが地震を話題にしている。露天商のおばさんが、今日は商品が来ないのよ、と大きな声で言っている。

みなとみらい21地区は特に何もないように静かだ。

中華街も何もなかったように営業しているが、土曜日なのに人出が少ないのは、さすがに遊びに来る人がいないからだろう。

総じて表から見たところだけでは、横浜都心は1棟だけが大きな被害である。中は分らない。

自転車で医者に行ったついでに、ご近所の探検をしてきた。

ビルの壁のタイルや仕上げの崩落があるところが、あちこちにある。

地面の舗装が妙にひん曲がったり、落ち込んだりしているところがあり、修理をあちこちでやっている。

山下公園が立ち入り禁止となっているのは、どんな被害があるのだろう。

伊勢佐木モール入り口にあるゲームビルが、全館休業している。聞いたら電気系統が故障なのだそうだ。

モールの中ほどにあるゲームビルも、3階の窓ガラスが2箇所割れているが、こちらは営業中。モールの店で休んでいるものの点在するのは、片づけをしているのだろう。

街を行く人たちの会話や携帯電話の声が聞こえると、ほとんどが地震を話題にしている。露天商のおばさんが、今日は商品が来ないのよ、と大きな声で言っている。

みなとみらい21地区は特に何もないように静かだ。

中華街も何もなかったように営業しているが、土曜日なのに人出が少ないのは、さすがに遊びに来る人がいないからだろう。

総じて表から見たところだけでは、横浜都心は1棟だけが大きな被害である。中は分らない。

2011/03/11

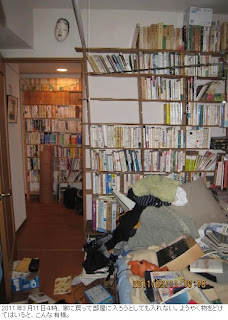

397地震で部屋の戸が開かない

13時40分頃、県立図書館からふらふらと坂を降りて、伊勢町のバス停留所でバスを待っていた。友人から電話がかかってきて話していると、めまいがしてきて足元がえらくふらふらする。あれれ、もしかして脳梗塞か?

見上げると電信柱も電線も左右に振れている。

あ、地震だ、ゆらゆら、長いなあ、立っているのが不安で、そばの電信柱につかまって身体を支える。

目の前の2階建ての店舗がゆれていて、なんだかこちらに倒れて来そうで、歩道から車道のほうに逃げる。

友人と何を話していたか忘れて、あ、地震だ、またあとでねと切り、今度は自宅に電話すれども通じない、何度やっても通じない。

周りのビルを見ても特に被害はなさそうだから、築10年と比較的新しいわたしの共同住宅ビルは大丈夫だろうと、自分に言い聞かせる。

少し揺れが収まりつつあり、やがてバスが来た。医者に寄って戻るつもりだったが、真っ直ぐに家の戻る。道に出ている人がえらく多いのは、ビルから避難したのか。

◆

1階のビルの玄関を入るとエレベーターが止まっている。インターホンで妻に無事かと言えば、無事と答があってほっとする。

7階まで階段を登って家に入る。げた箱の上の絵の額が壷に寄りかかっている。

居間など特に変わりなしで安心。

ところが、わたしの部屋に入ろうとしたら、ドアが開かないのだ。

1センチぐらい向うに動くが、そこに何かがつかえている。隙間から見ると、ドアの並びの壁の本棚が壁から浮いてドアの前に傾いていて、開くのをさえぎっているらしい。

横から棒や板を突っ込んで本棚を押すが、意外に重くて動かない。ドアのまんなかぶち破って入るしかないかと思案しているところに、近くに勤め先のある息子が心配してやって来た。

二人でどかどかと押しているうちに、隙間が2センチぐらいに開いた。そこからのこぎりを突っ込んでジャマしている棚板を切り落としたら、やっとドアが開いて部屋にはいることができた。この間2時間くらいだったろうか。

部屋の中のドア近くには、本棚を押したり切ったりしたので20冊ほどの本が落下したていたが、これは地震の間接被害で、振動の直接被害で棚から落下したのは10冊程度であったようだ。

壁にかけている弟が打った能面が傾いている。

◆

とにかく無事でよかったが、こんなに大きくゆれたのは物心ついてからだと、1948年の福井地震以来の経験である。寒い東北地方が大被災のようで、気の毒である。

まだまだ余震が続いていて、船酔いみたいな気分、これが酒酔い気分になればいいが。

これで民主党政権は危機管理をいろいろと問われる試練になるだろうが、献金とか年金とかでマスコミと野党からあれこれ重箱の隅をつつかれるのは、とりあえずお預けであろう。

見上げると電信柱も電線も左右に振れている。

あ、地震だ、ゆらゆら、長いなあ、立っているのが不安で、そばの電信柱につかまって身体を支える。

目の前の2階建ての店舗がゆれていて、なんだかこちらに倒れて来そうで、歩道から車道のほうに逃げる。

友人と何を話していたか忘れて、あ、地震だ、またあとでねと切り、今度は自宅に電話すれども通じない、何度やっても通じない。

周りのビルを見ても特に被害はなさそうだから、築10年と比較的新しいわたしの共同住宅ビルは大丈夫だろうと、自分に言い聞かせる。

少し揺れが収まりつつあり、やがてバスが来た。医者に寄って戻るつもりだったが、真っ直ぐに家の戻る。道に出ている人がえらく多いのは、ビルから避難したのか。

◆

1階のビルの玄関を入るとエレベーターが止まっている。インターホンで妻に無事かと言えば、無事と答があってほっとする。

7階まで階段を登って家に入る。げた箱の上の絵の額が壷に寄りかかっている。

居間など特に変わりなしで安心。

ところが、わたしの部屋に入ろうとしたら、ドアが開かないのだ。

1センチぐらい向うに動くが、そこに何かがつかえている。隙間から見ると、ドアの並びの壁の本棚が壁から浮いてドアの前に傾いていて、開くのをさえぎっているらしい。

横から棒や板を突っ込んで本棚を押すが、意外に重くて動かない。ドアのまんなかぶち破って入るしかないかと思案しているところに、近くに勤め先のある息子が心配してやって来た。

二人でどかどかと押しているうちに、隙間が2センチぐらいに開いた。そこからのこぎりを突っ込んでジャマしている棚板を切り落としたら、やっとドアが開いて部屋にはいることができた。この間2時間くらいだったろうか。

部屋の中のドア近くには、本棚を押したり切ったりしたので20冊ほどの本が落下したていたが、これは地震の間接被害で、振動の直接被害で棚から落下したのは10冊程度であったようだ。

壁にかけている弟が打った能面が傾いている。

◆

とにかく無事でよかったが、こんなに大きくゆれたのは物心ついてからだと、1948年の福井地震以来の経験である。寒い東北地方が大被災のようで、気の毒である。

まだまだ余震が続いていて、船酔いみたいな気分、これが酒酔い気分になればいいが。

これで民主党政権は危機管理をいろいろと問われる試練になるだろうが、献金とか年金とかでマスコミと野党からあれこれ重箱の隅をつつかれるのは、とりあえずお預けであろう。

396ただいま5パーセント

政府の総無省の調査発表だと、日本の世帯のうちで血出痔TV放送対応が終わっていないのは、いまやわずか5パーセントほどだそうだ。

そして堂々、わたしのところがその5パーセントに入っているのである。

もう、希少価値である。

いつになったら総無省から、血出痔対応のTV受像機を送ってくるのだろうかと待っているうちに、5パーセントになってしまった。

政府の電波政策でうちのTV受像機がゴミになるんだから、「憲法29条:私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に基づいて、血出痔TV受像機を「正当な補償」として国民全部に送っているに違いない。

うちにも早く送って来い。

そして堂々、わたしのところがその5パーセントに入っているのである。

もう、希少価値である。

いつになったら総無省から、血出痔対応のTV受像機を送ってくるのだろうかと待っているうちに、5パーセントになってしまった。

政府の電波政策でうちのTV受像機がゴミになるんだから、「憲法29条:私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に基づいて、血出痔TV受像機を「正当な補償」として国民全部に送っているに違いない。

うちにも早く送って来い。

2011/03/09

395江戸城本丸から

寒かったが晴の天候で、友人と江戸城内堀半周、約5時間のぶらぶら歩き旅をした。

久しぶりに江戸城天守台に登った。天守そのものは17世紀半ばに焼失して以来、再建されなかったが、石垣の天守台は健在で、公開されている皇居東御苑の一角にある。

丸の内側しか眺望が開けないが、ずいぶん超高層ビルが建ってきたものだ。

今では赤いタイルで特徴ある東京海上ビルは、その後の超高層に紛れ込むほどになってしまった。これからどれほど高いビルが出てくるのだろうか。

天守台から見ると、超高層ビルもたいして高くは見えないのが不思議であるが、それほどここは高いのだろうか。

しかし丸の内側の出入り口近くの百人番所あたりがら見上げる87年の写真と比べると、今はけっこう見下ろされていることが分る。

◆

江戸城の正門かどうか知らないが、今の皇居前広場の南に近いあたりにある二重橋に、ここも久しぶりやって来た。

おのぼり観光名所だから賑わっているかと思ったら、西欧系と東洋系の数人がいるばかりで、がらんとしている。時期が時期だから観光バスもこないのか。

ここから丸ノ内方面を見ると、超高層ビルスカイライン一望である。

このあたりは何度も通っているのに、初めて気がついたのは、純粋に遊びで歩くのが始めてだからだろう。それは和気清麻呂で、紀元2600年記念に建てたと書いてある。

おお、この姿を思い出したぞ。

この銅像のミニコピーが、生家の床の間の隅にいつも飾ってあった。高さ30センチくらいだったから、この4メートルはありそうな銅像の10分の一もないが、まさにこれと同じ形をしていた。

とするとあれは、紀元2600年記念にどこかがミニチュアを販売したのを、父が買ったのであろう。陶製であったような気がする。

手に持っている杓(しゃく)と腰に吊るす剣が、着脱できるので幼児の玩具になり、わたしが少年になった頃には両方ともなくなっていた。

眺めていたら若い男が、これは誰ですかと聞いてきた。和気清麻呂ですが、ご存知ですかと答えると、知らないと言う。まあ、それが普通だろう。

うろ覚えながら弓削道鏡と女性天皇との事件のことを思い出しつつ教えたが、ああ、わたしはこんな戦前思想のことを人に教えるような年寄りなんだと、あらためて自覚した。

わたしは紀元2597年生まれで、2600年元旦に生家の神社であった記念行事が、人生第1号の記憶である。

久しぶりに江戸城天守台に登った。天守そのものは17世紀半ばに焼失して以来、再建されなかったが、石垣の天守台は健在で、公開されている皇居東御苑の一角にある。

丸の内側しか眺望が開けないが、ずいぶん超高層ビルが建ってきたものだ。

1960年代末の東京海上ビルの建て直しで、皇居をみおろすから不敬にわたると前時代的な大論争になったことがある。

その超高層建築申請に始まる景観論争で、丸の内はなんとなく100m限度の暗黙の了解ができていたのだが、丸ビルの建て替えを契機に今はそれも破られた。今では赤いタイルで特徴ある東京海上ビルは、その後の超高層に紛れ込むほどになってしまった。これからどれほど高いビルが出てくるのだろうか。

天守台から見ると、超高層ビルもたいして高くは見えないのが不思議であるが、それほどここは高いのだろうか。

◆

江戸城の正門かどうか知らないが、今の皇居前広場の南に近いあたりにある二重橋に、ここも久しぶりやって来た。

おのぼり観光名所だから賑わっているかと思ったら、西欧系と東洋系の数人がいるばかりで、がらんとしている。時期が時期だから観光バスもこないのか。

ここから丸ノ内方面を見ると、超高層ビルスカイライン一望である。

6年前の写真と比べると、この間でたくさん建ったことが分る。今も建ちつつある。

◆

平川門から木造の平川橋を渡って出て、右に曲ると濠端に巨大な銅像が建っている。このあたりは何度も通っているのに、初めて気がついたのは、純粋に遊びで歩くのが始めてだからだろう。それは和気清麻呂で、紀元2600年記念に建てたと書いてある。

おお、この姿を思い出したぞ。

この銅像のミニコピーが、生家の床の間の隅にいつも飾ってあった。高さ30センチくらいだったから、この4メートルはありそうな銅像の10分の一もないが、まさにこれと同じ形をしていた。

とするとあれは、紀元2600年記念にどこかがミニチュアを販売したのを、父が買ったのであろう。陶製であったような気がする。

手に持っている杓(しゃく)と腰に吊るす剣が、着脱できるので幼児の玩具になり、わたしが少年になった頃には両方ともなくなっていた。

眺めていたら若い男が、これは誰ですかと聞いてきた。和気清麻呂ですが、ご存知ですかと答えると、知らないと言う。まあ、それが普通だろう。

うろ覚えながら弓削道鏡と女性天皇との事件のことを思い出しつつ教えたが、ああ、わたしはこんな戦前思想のことを人に教えるような年寄りなんだと、あらためて自覚した。

わたしは紀元2597年生まれで、2600年元旦に生家の神社であった記念行事が、人生第1号の記憶である。

2011/03/06

394ジジババ旅行

鉄道会社のJRが発行する「ジパング」という、会費を1年に4000円だったか払うと、ジジ65歳以上、ババ60歳以上専用の3割引き切符がある。

その乗車券には「ジ割」と書いてある。女性用は「バ割」と書いてあるのだろう、多分。

もちろんJR線のみ有効で、1年に20回使えるのだが、なんでも3割引ではない。特に、「新幹線のぞみ号」に乗ると特急券だけは割引しない。

昔、まだ仕事で出かけることが多かった時期には、のぞみ号でも大いに利用して、年に20回を超えて、以後(ここでいえないが)ある種の対策を講じたこともあった。

いまは時間はあるから、のぞみ号じゃなくてひかり号でも(こう書いて思いついたが、どっちも昔の煙草の名前であるな)、新幹線じゃなくても、特急じゃなくても、普通車でどこでも行くことができるのだが、それも限度があるから、時には有料特別列車にも乗る。

◆

昔のように時刻表とにらめっこしなくても、インターネットにいろいろとルートや時間や料金検索できる乗り物サイトがあるから便利である。

田舎のバス(こう書いて思い出したが、♪オンボロぐるま~、タイヤは傷だらけ、窓は閉まらない~♪、ってメロディー、これで笑う人がこれを読んでいる人でどれくらいいるだろうか)も時刻表がネットに出てきて便利になった。

で、ジジ割引のジパングの話であるが、どの乗り物サイトを見ても、このジパングに対応するものがない。

のぞみ号に乗らない場合というジパングむけの検索が、さすがにJRのサイトにはある。

ところが東日本会社のそれだと、西日本会社の範囲内で乗り替えると、時刻は出るのに料金が出ない、西日本のサイトは東日本の新幹線からはずれると行き先が無いとでてくる。不親切なものだ。

だから、3つ以上のサイトで検索をして、いちいちそれらをジパングに合うように、PCの外で組みなおし計算しなおす必要があるのだ。まあ、ひまだからいいけどさ。

どちら様でもいいから、ジパング用の検索仕掛けのサイトをつくってくれると、利用者が多いと思うのでぜひ開発してほしい。

あ、そうか、鉄道利用者は多いがインタネット利用者がすくないのか。

その乗車券には「ジ割」と書いてある。女性用は「バ割」と書いてあるのだろう、多分。

もちろんJR線のみ有効で、1年に20回使えるのだが、なんでも3割引ではない。特に、「新幹線のぞみ号」に乗ると特急券だけは割引しない。

昔、まだ仕事で出かけることが多かった時期には、のぞみ号でも大いに利用して、年に20回を超えて、以後(ここでいえないが)ある種の対策を講じたこともあった。

いまは時間はあるから、のぞみ号じゃなくてひかり号でも(こう書いて思いついたが、どっちも昔の煙草の名前であるな)、新幹線じゃなくても、特急じゃなくても、普通車でどこでも行くことができるのだが、それも限度があるから、時には有料特別列車にも乗る。

◆

昔のように時刻表とにらめっこしなくても、インターネットにいろいろとルートや時間や料金検索できる乗り物サイトがあるから便利である。

田舎のバス(こう書いて思い出したが、♪オンボロぐるま~、タイヤは傷だらけ、窓は閉まらない~♪、ってメロディー、これで笑う人がこれを読んでいる人でどれくらいいるだろうか)も時刻表がネットに出てきて便利になった。

で、ジジ割引のジパングの話であるが、どの乗り物サイトを見ても、このジパングに対応するものがない。

のぞみ号に乗らない場合というジパングむけの検索が、さすがにJRのサイトにはある。

ところが東日本会社のそれだと、西日本会社の範囲内で乗り替えると、時刻は出るのに料金が出ない、西日本のサイトは東日本の新幹線からはずれると行き先が無いとでてくる。不親切なものだ。

だから、3つ以上のサイトで検索をして、いちいちそれらをジパングに合うように、PCの外で組みなおし計算しなおす必要があるのだ。まあ、ひまだからいいけどさ。

どちら様でもいいから、ジパング用の検索仕掛けのサイトをつくってくれると、利用者が多いと思うのでぜひ開発してほしい。

あ、そうか、鉄道利用者は多いがインタネット利用者がすくないのか。

2011/03/05

393実名、匿名、偽名

インターネットカンニング受験生がつかまった。インターネット社会は最後まで匿名だと思い込んでいたらしいが、IPアドレスで追跡逮捕である。

近頃の若いモンはそれくらいのことは常識で知っているのかと思ったら、そうでもないのである。

それは物心ついたときからインターネットがあるヤツは、インターネットって何だろうなんて全く思わなくて、日常に存在する空気みたいに思っていて、実名とか匿名という感覚がないままなのだろう。

ところで、実名性の高いSNSと言われるface bookの匿名性について、先にあれこれとここに書いた。http://datey.blogspot.com/2011/02/379face-book.html

だが、このような事件が起きてみて明確に分ったのは、あれは匿名ではなくてニックネーム、ネットネームあるいは偽名、芸名とでも言うものである。

名前を秘匿しても、反社会的行為によって刑事告発されると、秘匿できない仕組みになっている。

それでも秘匿できたならば、その秘匿行為つまりIPアドレス取得時に法令違反が起きていることが暴露される。

匿名とは暴露されないまでの期間だけのものであって、匿名逃げ切りのできない社会になっていると、あのおバカ受験生でも分っただろう。

インターネットというのは仮想社会と思っていたらとんでもない、これは防犯カメラの前に立っているようなものである。

偵察衛星、グーグルストリート、防犯カメラ、インターネット、そんなものたちでわたしたちはもうどこからも逃げ隠れ隠遁などできないように、ガンジガラメになっているのであった。

それで日常が閉塞間に満ち満ちているのであったか、どこかのお国でなくても。

近頃の若いモンはそれくらいのことは常識で知っているのかと思ったら、そうでもないのである。

それは物心ついたときからインターネットがあるヤツは、インターネットって何だろうなんて全く思わなくて、日常に存在する空気みたいに思っていて、実名とか匿名という感覚がないままなのだろう。

ところで、実名性の高いSNSと言われるface bookの匿名性について、先にあれこれとここに書いた。http://datey.blogspot.com/2011/02/379face-book.html

だが、このような事件が起きてみて明確に分ったのは、あれは匿名ではなくてニックネーム、ネットネームあるいは偽名、芸名とでも言うものである。

名前を秘匿しても、反社会的行為によって刑事告発されると、秘匿できない仕組みになっている。

それでも秘匿できたならば、その秘匿行為つまりIPアドレス取得時に法令違反が起きていることが暴露される。

匿名とは暴露されないまでの期間だけのものであって、匿名逃げ切りのできない社会になっていると、あのおバカ受験生でも分っただろう。

インターネットというのは仮想社会と思っていたらとんでもない、これは防犯カメラの前に立っているようなものである。

偵察衛星、グーグルストリート、防犯カメラ、インターネット、そんなものたちでわたしたちはもうどこからも逃げ隠れ隠遁などできないように、ガンジガラメになっているのであった。

それで日常が閉塞間に満ち満ちているのであったか、どこかのお国でなくても。

2011/03/04

392本日の広告批評

ときどき、新聞(といっても配達させている朝日だけだが)に掲載の、商業広告をあげつらっている。

・怪パンhttp://datey.blogspot.com/2010/08/307.html

・二つの広告批評http://datey.blogspot.com/2010/06/279.html

・東芝の不可解な広告http://datey.blogspot.com/2009/09/186.html

今日はこの顔写真。といっても肖像権があるだろうから一部のみであるし、ここでは一部で用が足りるのである。

この不精な髭面!、こういうのでも許されるのは、いま流行のスマートフォンだからでしょうか。スマートの反対を狙ったか。

男がこれでいいのなら、ぜひとも女のほうも化粧前の顔写真にしてもらいたい。男女同権、均等社会であるぞよ、DOCOMOさん。

◆

ラフな姿と言えば、マッキントッシュのジェフリージョブスは、いつもシャツにジーパンで現れる。これはなかなかよろしい。

ある種の自信にあふれている姿で、ご当人の健康はともかくとしても企業の安定を思わせる。

日本の企業でこの格好で社長が客の前に現われたら、コテンパンにいわれるんでしょうな。

あんなネクタイと背広の西欧服飾文化帝国主義に日本はいつから犯されたのか。

で、今度はiPAD2だそうで、ついこの間売り出した新製品なのに、もうグレードアップ。

これでは慌てて買ったやつは困るだろう、なんて思うのは古いらしく、そんなやつはまたあわくってまたまた買うものらしい。ジョブスのヤツにに手玉に取られている。

わたしはiPADもiPhoneもほしいとは思うが、どうやらSoft Bankとしかつながらないらしいので、SOFT BAKA嫌いのわたしは当分縁がなさそうだ。

◆

もうひとつの口の辺りの写真だが、この顔を新聞で見て、あれ、どこかで見たと考えた。

そうだ、これは唐獅子である。この一直線な歯並びの有様は、祭りに登場する獅子面そのものである。

それがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう顔の俳優もいるのだということである。

その映画広告は、英国王が吃音であったことがテーマだそうだ。

日本で天皇が吃音だったとして、それをテーマの映画をつくれるものだろうか。ほとんど不可能だろう。

だいぶ前の出版だが、女王がある日から図書館で本を借りて読む楽しさを知って、あれこれと読み漁っては、小難しいことを側近や来訪者に訊くので、はたが迷惑するという小説があった。

こういう類であっても日本ではつくれないだろうなあ。

それがイングランドでは可能とは、古い王家をいただく両国間の文化の違いをつくづくと感じる。

でもいつからそんな文化に日本はなったのだろうか。どうもそれほど大昔ではないような気がする。

・怪パンhttp://datey.blogspot.com/2010/08/307.html

・二つの広告批評http://datey.blogspot.com/2010/06/279.html

・東芝の不可解な広告http://datey.blogspot.com/2009/09/186.html

今日はこの顔写真。といっても肖像権があるだろうから一部のみであるし、ここでは一部で用が足りるのである。

この不精な髭面!、こういうのでも許されるのは、いま流行のスマートフォンだからでしょうか。スマートの反対を狙ったか。

男がこれでいいのなら、ぜひとも女のほうも化粧前の顔写真にしてもらいたい。男女同権、均等社会であるぞよ、DOCOMOさん。

◆

ラフな姿と言えば、マッキントッシュのジェフリージョブスは、いつもシャツにジーパンで現れる。これはなかなかよろしい。

ある種の自信にあふれている姿で、ご当人の健康はともかくとしても企業の安定を思わせる。

日本の企業でこの格好で社長が客の前に現われたら、コテンパンにいわれるんでしょうな。

あんなネクタイと背広の西欧服飾文化帝国主義に日本はいつから犯されたのか。

で、今度はiPAD2だそうで、ついこの間売り出した新製品なのに、もうグレードアップ。

これでは慌てて買ったやつは困るだろう、なんて思うのは古いらしく、そんなやつはまたあわくってまたまた買うものらしい。ジョブスのヤツにに手玉に取られている。

わたしはiPADもiPhoneもほしいとは思うが、どうやらSoft Bankとしかつながらないらしいので、SOFT BAKA嫌いのわたしは当分縁がなさそうだ。

◆

もうひとつの口の辺りの写真だが、この顔を新聞で見て、あれ、どこかで見たと考えた。

そうだ、これは唐獅子である。この一直線な歯並びの有様は、祭りに登場する獅子面そのものである。

それがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう顔の俳優もいるのだということである。

その映画広告は、英国王が吃音であったことがテーマだそうだ。

日本で天皇が吃音だったとして、それをテーマの映画をつくれるものだろうか。ほとんど不可能だろう。

だいぶ前の出版だが、女王がある日から図書館で本を借りて読む楽しさを知って、あれこれと読み漁っては、小難しいことを側近や来訪者に訊くので、はたが迷惑するという小説があった。

こういう類であっても日本ではつくれないだろうなあ。

それがイングランドでは可能とは、古い王家をいただく両国間の文化の違いをつくづくと感じる。

でもいつからそんな文化に日本はなったのだろうか。どうもそれほど大昔ではないような気がする。

2011/02/28

391エッセイコンテスト

このところエッセイのコンテストに応募することに凝っている。

「まちもり通信」や「伊達な世界」に書き込んできたことを、募集のテーマと規定に沿ってエッセイに仕立てるのである。

今日発表あった「風花随筆文学賞」に応募していたが落選した。

その内容はこのサイトに「法末の四季」としていくつも書いていることのなかで、「棚田の米つくり」についてエッセイ風にまとめたものである。

農村や高齢問題をからませたつもりだが、入選作を見るとどれも身辺の家族のことなどが主題で、中味が軽いのである。

先月落選した「安曇野エッセイ賞」もそうだったが、入選作を読んで分ったのは、これは観光宣伝が主催者の目的で、安曇野賛美の軽い内容ばかりであった。

それなのに、わたしときたら安曇野にもう行かない、なんてことを書いてしまった。これでは落選は当たり前だ。

◆

まだコンテスト初心者であるとつくづく思った。むかしむかし建築や家具のコンペに出した頃のことを思い出すと、戦術を忘れていた。

1月に表彰式があった「ホームページコンテスト」は、シニアの部優秀賞にひっかかったが、全体ではかなり下位の入選であった。

わたしは景観の変化について社会批評をした作品のつもりだったが、それは評価されなかったらしく、表彰式会場での作品紹介では、美しい風景に詩が書きそえてあると言われて、ほんとにがっくりしたものだ。入選作はどれも事実報告の努力賞的なものが多かった。

入選するための戦術は軽く軽く書くことであるらしいが、ただいま応募済みで発表待ちがいくつかあって、軽く書いたものもある。さてどうなるか、タノシミ。

「まちもり通信」や「伊達な世界」に書き込んできたことを、募集のテーマと規定に沿ってエッセイに仕立てるのである。

今日発表あった「風花随筆文学賞」に応募していたが落選した。

その内容はこのサイトに「法末の四季」としていくつも書いていることのなかで、「棚田の米つくり」についてエッセイ風にまとめたものである。

農村や高齢問題をからませたつもりだが、入選作を見るとどれも身辺の家族のことなどが主題で、中味が軽いのである。

先月落選した「安曇野エッセイ賞」もそうだったが、入選作を読んで分ったのは、これは観光宣伝が主催者の目的で、安曇野賛美の軽い内容ばかりであった。

それなのに、わたしときたら安曇野にもう行かない、なんてことを書いてしまった。これでは落選は当たり前だ。

◆

まだコンテスト初心者であるとつくづく思った。むかしむかし建築や家具のコンペに出した頃のことを思い出すと、戦術を忘れていた。

1月に表彰式があった「ホームページコンテスト」は、シニアの部優秀賞にひっかかったが、全体ではかなり下位の入選であった。

わたしは景観の変化について社会批評をした作品のつもりだったが、それは評価されなかったらしく、表彰式会場での作品紹介では、美しい風景に詩が書きそえてあると言われて、ほんとにがっくりしたものだ。入選作はどれも事実報告の努力賞的なものが多かった。

入選するための戦術は軽く軽く書くことであるらしいが、ただいま応募済みで発表待ちがいくつかあって、軽く書いたものもある。さてどうなるか、タノシミ。

390入試問題即時漏洩事件

クライストチャーチの地震で倒壊したビルの中に閉じ込められた人から、携帯電話によってSOSを外に伝えて救助されたニューズがあった。

そんなところに、こんどは入学試験を受けるために試験場に閉じ込められていた人から、携帯メールで問題回答要求のSOSをWEBサイトに伝えて救助された?ニューズである。

山で遭難して救助を求めるのも同じことだから、ありうることだが、どうやって試験監督者の目を盗んであの長文を送信できるのだろうかと、話題になっている。

◆

ある日のこと、書店で立ち読みしている男がいて、左手に本を持って読みつつ、右手で携帯電話機を持って指で猛烈な速度でキイを打ち続けている。

本を読んでいるのだから右指はまったく見ていない。本を書き写しているのだろうか。

携帯電話機でもブラインドタッチができるのだと、いたく感心してみていたことがある。

あれができるなら、試験問題を見つつポケットの中で送信できるに違いない。

でも、返信された回答を知るにはどうしても電話機画面を見なければならないが、それはどうやるのだろうか。

文字を読むソフトウェアがあれば、極小イヤフォンを使えるかもしれない。

◆

試験問題即時漏洩をWBサイトをやったのでは、IPアドレスからたどられてしまうだろうから、かなり稚拙である。

でも、試験終了後では間に合わないから、ここで対応策をわたしが教えましょう。

大学側はすぐさま、受験者がどれにしようかと迷うほどたくさん間違い解答を投稿すればよいのだ。

合っているようで間違いの解答にしておいて、それを試験の解答に書いたやつは不合格、どうですか、こんな対策は。

◆追記110306

昨日の報道によれば、ついにIPアドレスから追跡逮捕されたケータイカンニング受験生は、数箇所の大学の試験会場内で、股の間でキーを打つというありふれた手法で発信・受信したそうだ。共犯者もいない由。

ジャーナリズムどもははじめは面白がって、受験体制への批判だろうとか、外に共犯者大勢いるに違いないとか、大事件に仕立てたかったらしいが、当て外れ、ほんのおバカなヤツの仕業であった。

お馬鹿にされたのはマスメディアと、もっともらしい意見を述べた有識者であった。

◆また追記110306

3月5日のMSN産経ニュースに「2日掲載の記事について」と題して次のようにある。

「MSN産経ニュースは2日午後、「都内2高校生が関与1人は外で中継京都府警ほぼ特定」と伝えましたが、誤報になってしまいました。読者の皆様におわびするとともに、当該記事を削除します。(以下略)」

続きを読むと、捜査関係者などに取材した結果であったそうだ。とすると悪いのは偽情報を流した捜査関係者たちだから、産経新聞社はそれらを偽計業務妨害罪(受験生と同じ罪名)で訴えるに違いない(多分、もしかしたら、あるいは、)。

あのおバカ受験生に振り回されたマスメディアの姿がここにある。

でもこれって誤報と言うのかしら、偽報というべきのような気がする。

そんなところに、こんどは入学試験を受けるために試験場に閉じ込められていた人から、携帯メールで問題回答要求のSOSをWEBサイトに伝えて救助された?ニューズである。

山で遭難して救助を求めるのも同じことだから、ありうることだが、どうやって試験監督者の目を盗んであの長文を送信できるのだろうかと、話題になっている。

◆

ある日のこと、書店で立ち読みしている男がいて、左手に本を持って読みつつ、右手で携帯電話機を持って指で猛烈な速度でキイを打ち続けている。

本を読んでいるのだから右指はまったく見ていない。本を書き写しているのだろうか。

携帯電話機でもブラインドタッチができるのだと、いたく感心してみていたことがある。

あれができるなら、試験問題を見つつポケットの中で送信できるに違いない。

でも、返信された回答を知るにはどうしても電話機画面を見なければならないが、それはどうやるのだろうか。

文字を読むソフトウェアがあれば、極小イヤフォンを使えるかもしれない。

◆

試験問題即時漏洩をWBサイトをやったのでは、IPアドレスからたどられてしまうだろうから、かなり稚拙である。

でも、試験終了後では間に合わないから、ここで対応策をわたしが教えましょう。

大学側はすぐさま、受験者がどれにしようかと迷うほどたくさん間違い解答を投稿すればよいのだ。

合っているようで間違いの解答にしておいて、それを試験の解答に書いたやつは不合格、どうですか、こんな対策は。

◆追記110306

昨日の報道によれば、ついにIPアドレスから追跡逮捕されたケータイカンニング受験生は、数箇所の大学の試験会場内で、股の間でキーを打つというありふれた手法で発信・受信したそうだ。共犯者もいない由。

ジャーナリズムどもははじめは面白がって、受験体制への批判だろうとか、外に共犯者大勢いるに違いないとか、大事件に仕立てたかったらしいが、当て外れ、ほんのおバカなヤツの仕業であった。

お馬鹿にされたのはマスメディアと、もっともらしい意見を述べた有識者であった。

◆また追記110306

3月5日のMSN産経ニュースに「2日掲載の記事について」と題して次のようにある。

「MSN産経ニュースは2日午後、「都内2高校生が関与1人は外で中継京都府警ほぼ特定」と伝えましたが、誤報になってしまいました。読者の皆様におわびするとともに、当該記事を削除します。(以下略)」

続きを読むと、捜査関係者などに取材した結果であったそうだ。とすると悪いのは偽情報を流した捜査関係者たちだから、産経新聞社はそれらを偽計業務妨害罪(受験生と同じ罪名)で訴えるに違いない(多分、もしかしたら、あるいは、)。

あのおバカ受験生に振り回されたマスメディアの姿がここにある。

でもこれって誤報と言うのかしら、偽報というべきのような気がする。

2011/02/25

389東京都心夜景

388食い物と文化と行列

誘われて上野の国立博物館に平山郁夫展を見に行った。

平日というのにかなりの人が入っている。それで絵の前を行列移動である。

見渡すと7割くらいが中年以上の女性、男は高齢者ばかり、若者がちらほら。

他人のことをあげつらって言えないことと承知で書くが、いまは年度末近くで超忙しい世の中なのに、実はまったくもって閑な人が多いのだ。平和で文化的な日本である。

平山郁夫の絵になぜこれほど人が寄ってくるのだろうか。

はっきり言えば分りやすいってことだろうなあ。

画像処理でちょっとだけ朦朧調子にすれば、こんな絵になりそうだとも思う。もちろんそんなことはなくて、平山のデッサンの画帳や下書きまで展示されている。

絵を見るのは評判によることが多いのは、大昔、モナリザが来たときに大騒ぎであった。わたしはその前にルーブルで見ていたから、行かなかった。

長谷川等伯展も行かなかったが、大行列が博物館の前にできたそうだ。

等伯は七尾の出身で、だいぶ前のことだが、わたしは仕事ついでにたまたま立ち寄った七尾美術館で、等伯描く松林図に出会った。

わたしがいた間にほかに誰も入館者はなくて、たったひとりで隅から隅まで鑑賞したことがある。至福のときであった。

地方都市の美術館行くとそういうことがよくある。もったいないが、そういうときの自分は幸福者の感がする。

もっとも、世の中には行列するのが好きという変な人のほうが多いらしい。

わたしの家の近くにラーメン屋があって、いつも行列している。ラーメンごとき下司な食い物を何で行列までして食いたいのか。

体から出すほうの行列は時にやむをえないが、入れるほうは替わりがいっぱいあるのに変なやつが多い。わたしは食い物で行列は大嫌いである。

とにかく、世の中に、とくにネットとかTVで評判になると、とたんにそっちに流れて行列も辞さないやつが多いのは、文化も食い物も同じであるらしい。

自分の目と舌で価値を判断しろよ。

平日というのにかなりの人が入っている。それで絵の前を行列移動である。

見渡すと7割くらいが中年以上の女性、男は高齢者ばかり、若者がちらほら。

他人のことをあげつらって言えないことと承知で書くが、いまは年度末近くで超忙しい世の中なのに、実はまったくもって閑な人が多いのだ。平和で文化的な日本である。

平山郁夫の絵になぜこれほど人が寄ってくるのだろうか。

はっきり言えば分りやすいってことだろうなあ。

画像処理でちょっとだけ朦朧調子にすれば、こんな絵になりそうだとも思う。もちろんそんなことはなくて、平山のデッサンの画帳や下書きまで展示されている。

絵を見るのは評判によることが多いのは、大昔、モナリザが来たときに大騒ぎであった。わたしはその前にルーブルで見ていたから、行かなかった。

長谷川等伯展も行かなかったが、大行列が博物館の前にできたそうだ。

等伯は七尾の出身で、だいぶ前のことだが、わたしは仕事ついでにたまたま立ち寄った七尾美術館で、等伯描く松林図に出会った。

わたしがいた間にほかに誰も入館者はなくて、たったひとりで隅から隅まで鑑賞したことがある。至福のときであった。

地方都市の美術館行くとそういうことがよくある。もったいないが、そういうときの自分は幸福者の感がする。

もっとも、世の中には行列するのが好きという変な人のほうが多いらしい。

わたしの家の近くにラーメン屋があって、いつも行列している。ラーメンごとき下司な食い物を何で行列までして食いたいのか。

体から出すほうの行列は時にやむをえないが、入れるほうは替わりがいっぱいあるのに変なやつが多い。わたしは食い物で行列は大嫌いである。

とにかく、世の中に、とくにネットとかTVで評判になると、とたんにそっちに流れて行列も辞さないやつが多いのは、文化も食い物も同じであるらしい。

自分の目と舌で価値を判断しろよ。

2011/02/23

387雪とロボット

2月14日といえばバレンタインデー、それと何の関係もない同年の仲間3人で、甲府郊外の山を歩いてきた。

薄曇りで寒いが、先日の雪が林床には10センチくらいあって、面白いトレッキングであった。

そう、この仲間はネパールに仲間であるから、トレッキング練習なのだ。

登る途中で、父がかつて権禰宜を務めていた神社の方から電話あり、わがサイトの「父の十五年戦争」を見たとメールを下さった方の祖母と母親(らしい方)からで、なにやら親父のことを長々と歩きながら聞いた。

山中でラーメンを作って昼飯、3時頃下山して、公衆浴場に行き、ファミリーレストランで夕食。雪が段々と積ってきた。韮崎穴山の仲間の家に行き泊まる。

翌朝起きてみれば快晴、30センチくらい積雪、雪かきをするが、昨日でなくてよかった。でも法末の4メートルに比べるとあかんぼ並み。桃畑の向うに甲斐駒がけぶっている。

畑に行ってみると、わたしの設計施工の小屋が雪帽子をかぶってけなげに建っている。期待の焚き火をできなかったのが残念。

山梨大学の森研究室に行き、盲人歩行ガイドロボットデザインとネパール予習をする。

ロボットカバーのデザインが、ロングスカートみたいで野暮ったいので、一部を切ってミニスカートにしてかわいらしく直した。

219大人の火遊び http://datey.blogspot.com/2009/12/219.html

136小屋を建てる http://datey.blogspot.com/2009/05/136.html

094ロボット車いす「ひとみ」http://datey.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html

薄曇りで寒いが、先日の雪が林床には10センチくらいあって、面白いトレッキングであった。

そう、この仲間はネパールに仲間であるから、トレッキング練習なのだ。

登る途中で、父がかつて権禰宜を務めていた神社の方から電話あり、わがサイトの「父の十五年戦争」を見たとメールを下さった方の祖母と母親(らしい方)からで、なにやら親父のことを長々と歩きながら聞いた。

山中でラーメンを作って昼飯、3時頃下山して、公衆浴場に行き、ファミリーレストランで夕食。雪が段々と積ってきた。韮崎穴山の仲間の家に行き泊まる。

翌朝起きてみれば快晴、30センチくらい積雪、雪かきをするが、昨日でなくてよかった。でも法末の4メートルに比べるとあかんぼ並み。桃畑の向うに甲斐駒がけぶっている。

畑に行ってみると、わたしの設計施工の小屋が雪帽子をかぶってけなげに建っている。期待の焚き火をできなかったのが残念。

山梨大学の森研究室に行き、盲人歩行ガイドロボットデザインとネパール予習をする。

ロボットカバーのデザインが、ロングスカートみたいで野暮ったいので、一部を切ってミニスカートにしてかわいらしく直した。

219大人の火遊び http://datey.blogspot.com/2009/12/219.html

136小屋を建てる http://datey.blogspot.com/2009/05/136.html

094ロボット車いす「ひとみ」http://datey.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html

登録:

コメント (Atom)