わたしのWEBサイト「まちもり通信」に、あれこれと掲載してきて既に10年余、気がつけばなんだか厖大な数になっている。

なにしろ書いたもので公開できるものは全部掲載する主義で来たからである。実は家族だけに公開している非公開サイトにあるから、数はもっと多いのである。

それなりに編集しているのだが、どうもまとまりに欠けるところがある。

そこで編集趣味に加えて造本趣味を始めることにした。つまりあるテーマで集めた論を、本として編集、装丁、印刷、製本するのである。

といっても本格的な出版ではなくて、わたしのいつもの机の上でPCを使って編集・装丁、プリンターを使って印刷、机の上でカッターとステップラーと糊で製本するのである。つまり家内DTPである。

題して「まちもり叢書」シリーズ、昨年の半ば頃から始めて、いまでは9冊になった。続刊も進行中である。会う人ごとに渡して読め読めと迫るのである。

もしも、この叢書のどれかをほしいという奇特なお方がいらっしゃるなら、

Eメール(dateygアットgmail.com)

にご連絡ください。制作して送ります(もちろんタダ)。

●詳しい内容は→「まちもり叢書」発刊

http://datey.blogspot.jp/p/dateyggmail.html

2011/02/18

385出痔樽出歯萎奴

わたしのところのTV受像機は穴魯愚である。

画面にはいつも、「早く血出痔にしないと見えなくするぞ」って、政府からの脅迫状が書いてある。

ばかやろう、こっちが頼んだのじゃなくて、そっちの勝手で出痔樽にして見えなくするのだから、憲法を遵守して損失補償金をよこせ。

その脅迫状画面のために、全体の8割くらいしか放送画面が映っていないのだから、聴視料金を2割分返せよ。

昨日のこと、CATV屋がやってきて、なにやらアンテナの接続口を取り替えるという。それをやると双方向とかCSとかなにやらよく分らんことができるのだそうである。

こちとらはそんなもの要らないのだが、大家がそうせいとCATV屋に言ったのだろう。

やって来た作業員にあれこれと血出痔問題を吹っかけて聞いたが、取り替えるだけで何も知らないのであった。

もうこうなれば、7月の何日とかにはジッと画面を見つめて、フッと真っ暗になるところをじっくり鑑賞しようと思う。

録画してU-TUBEに投稿するかなあ、そんなもの見るやつがいるかなあ。

参照→295血出痔TV

◆

血出痔TVのことも出痔樽出歯萎奴のひとつだが、最近の流行のツィッターをやろうとしたら、携帯電話のメールアドレスがないとダメというのである。

わたしは携帯電話はそのなのとおりに、携帯する電話として使っているので、そのほかの機能は時計を見るくらいなものだ。

メールアドレスはないから、墜田なるものには参加できないのである。

このところ出痔樽出歯萎奴ってヤツのいじめに、しょっちゅうあっている。

新し物好きの好奇好例陋人は住みにくい世の中になったもんだ。

画面にはいつも、「早く血出痔にしないと見えなくするぞ」って、政府からの脅迫状が書いてある。

ばかやろう、こっちが頼んだのじゃなくて、そっちの勝手で出痔樽にして見えなくするのだから、憲法を遵守して損失補償金をよこせ。

その脅迫状画面のために、全体の8割くらいしか放送画面が映っていないのだから、聴視料金を2割分返せよ。

昨日のこと、CATV屋がやってきて、なにやらアンテナの接続口を取り替えるという。それをやると双方向とかCSとかなにやらよく分らんことができるのだそうである。

こちとらはそんなもの要らないのだが、大家がそうせいとCATV屋に言ったのだろう。

やって来た作業員にあれこれと血出痔問題を吹っかけて聞いたが、取り替えるだけで何も知らないのであった。

もうこうなれば、7月の何日とかにはジッと画面を見つめて、フッと真っ暗になるところをじっくり鑑賞しようと思う。

録画してU-TUBEに投稿するかなあ、そんなもの見るやつがいるかなあ。

参照→295血出痔TV

◆

血出痔TVのことも出痔樽出歯萎奴のひとつだが、最近の流行のツィッターをやろうとしたら、携帯電話のメールアドレスがないとダメというのである。

わたしは携帯電話はそのなのとおりに、携帯する電話として使っているので、そのほかの機能は時計を見るくらいなものだ。

メールアドレスはないから、墜田なるものには参加できないのである。

このところ出痔樽出歯萎奴ってヤツのいじめに、しょっちゅうあっている。

新し物好きの好奇好例陋人は住みにくい世の中になったもんだ。

2011/02/17

384また住宅政策の後退

どうも民主党政権は、賃貸借住宅政策に冷たい。今日の日経新聞に次のようにある。

「国土交通省は今年秋にも、独立行政法人の住宅金融支援機構(住宅機構)が手がける一般賃貸住宅の事業者向け融資(アパートローン)の新規分を打ち切る方針だ。

今後は融資対象を、緊急システムを備えた高齢者住宅や省エネルギー住宅に絞る。

非効率経営が指摘される独立行政法人改革の一環で、住宅機構による事業者向け新規融資額は将来的に半減する見込み。

資金の流れを官から民に変えていく狙いだが、賃貸住宅の賃料などに影響が及ぶ可能性もある」

この融資政策の中身は知らないが、なんにしても賃貸借型の住宅に冷たく、名ばかりマンション政策に傾く住宅政策は困ったものである。

「国土交通省は今年秋にも、独立行政法人の住宅金融支援機構(住宅機構)が手がける一般賃貸住宅の事業者向け融資(アパートローン)の新規分を打ち切る方針だ。

今後は融資対象を、緊急システムを備えた高齢者住宅や省エネルギー住宅に絞る。

非効率経営が指摘される独立行政法人改革の一環で、住宅機構による事業者向け新規融資額は将来的に半減する見込み。

資金の流れを官から民に変えていく狙いだが、賃貸住宅の賃料などに影響が及ぶ可能性もある」

この融資政策の中身は知らないが、なんにしても賃貸借型の住宅に冷たく、名ばかりマンション政策に傾く住宅政策は困ったものである。

383インターネット時代

10日ほど前に加入したSNSのface bookから、こんなEメールが来た。

『こんにちは、美徳さん Livingstone KishidaさんからFacebookの友達リクエストが届いています。敬具 Facebookチーム』

『こんにちは、美徳さん Yusukeさんがあなたの友達リクエストを承認しました。敬具 Facebookチーム』

あのなあ、何回教えたら分るんだよ、名で呼ぶな、姓で呼べってフィードバックで送信したでしょ、FACE BAKAさん。

それからね、「敬具」で文末を納めるなら、文頭は「拝啓」なんだよ。日本語を勉強しなさい、FACE BAKAさんよ。

はじめのEメールの名前の方は、二世か何からしいが、まったく覚えがない名前である。

二つ目は、はは~ん彼だなと分ったが、「おい、Yusuke」「おい、美徳」って呼び合う仲ではない。

なんとかせい、FACE BAKAさん。

◆

言葉を直せとFACE BAKAを罵っても、まったくなんにも直してくれないからもう飽きてしまった。

そんなときに別のSNSからお誘いが来た。(NPO)日本都市計画家協会の仲間で作る「まちづくりSNS]である。

これは教養ある日本人がつくるSNSサイトなので、いまのところFACE BAKAのようなことはないのだが、それでも気になることはある。

参加者がまちづくりに関する意見や情報を交換し合う書き込み欄のタイトルが「日記」と名づけられている。

公開する前提で日記を書くのは断腸亭日乗とか土佐日記の作者のようなお方ならともかく、わたしのような凡人にはできないことである。

「日記」じゃなくて「コメント」と直してほしいと、管理者にお願いしている。

◆

父はもう16年も前になくなったが、彼の書いた戦争日記を編集して「父の十五年戦争」と題する冊子を作り、そのままわたしのサイトにも載せている。

その父が晩年に権禰宜をしていた神社の方から、そのページを偶然に見たとてEメールをいただいた。その方は若い方で父を知らないらしいが、感謝の返事をしたら、父の写真を送ってくださった。次の日には、当時の父をよく知っているその祖母の方(81歳)から電話をいただいて、昔のことを長々と話した。

まさにインターネット時代のなせる情報交流である。

『こんにちは、美徳さん Livingstone KishidaさんからFacebookの友達リクエストが届いています。敬具 Facebookチーム』

『こんにちは、美徳さん Yusukeさんがあなたの友達リクエストを承認しました。敬具 Facebookチーム』

あのなあ、何回教えたら分るんだよ、名で呼ぶな、姓で呼べってフィードバックで送信したでしょ、FACE BAKAさん。

それからね、「敬具」で文末を納めるなら、文頭は「拝啓」なんだよ。日本語を勉強しなさい、FACE BAKAさんよ。

はじめのEメールの名前の方は、二世か何からしいが、まったく覚えがない名前である。

二つ目は、はは~ん彼だなと分ったが、「おい、Yusuke」「おい、美徳」って呼び合う仲ではない。

なんとかせい、FACE BAKAさん。

◆

言葉を直せとFACE BAKAを罵っても、まったくなんにも直してくれないからもう飽きてしまった。

そんなときに別のSNSからお誘いが来た。(NPO)日本都市計画家協会の仲間で作る「まちづくりSNS]である。

これは教養ある日本人がつくるSNSサイトなので、いまのところFACE BAKAのようなことはないのだが、それでも気になることはある。

参加者がまちづくりに関する意見や情報を交換し合う書き込み欄のタイトルが「日記」と名づけられている。

公開する前提で日記を書くのは断腸亭日乗とか土佐日記の作者のようなお方ならともかく、わたしのような凡人にはできないことである。

「日記」じゃなくて「コメント」と直してほしいと、管理者にお願いしている。

◆

父はもう16年も前になくなったが、彼の書いた戦争日記を編集して「父の十五年戦争」と題する冊子を作り、そのままわたしのサイトにも載せている。

その父が晩年に権禰宜をしていた神社の方から、そのページを偶然に見たとてEメールをいただいた。その方は若い方で父を知らないらしいが、感謝の返事をしたら、父の写真を送ってくださった。次の日には、当時の父をよく知っているその祖母の方(81歳)から電話をいただいて、昔のことを長々と話した。

まさにインターネット時代のなせる情報交流である。

2011/02/12

382雪中の婚礼

珍しく雪が降った。なんだか大騒ぎであるが、中越の山村の豪雪と比較すると、こんなのは赤ん坊のおしっこ程度だ。

鎌倉に行く用事あり、思い立って鶴岡八幡宮の雪景色を見に寄ったが、積るほどではなかった。

舞殿で楽の音がするので近寄ってみれば、この寒い中で婚礼の儀式であった。屋根はあるが四方吹きさらしの舞殿では、出席者は寒かろうが、雪であろうと予定を変えるわけにはいかないか。

去年、舞殿でなにやら工事をしていたが、できたのを見たら向拝と階段がくっついていたのは、登殿しやくして婚礼儀式をさせるためであったか。八幡様は商売がうまい。

◆

それでおもいつくのははるか大昔のこと、ここで悲劇の舞姫のおはなしがあることだ。

義経が頼朝に追われて吉野山に逃げ込んだときに、一緒にいた愛妾の静はここで捨てられ、さまよっていたところを捕まって鎌倉に連行された。

その静が頼朝と政子に強要されて舞殿で舞ったときに、「しずやしず、しずのおだまきくりかえし、むかしをいまになすよしもがな」と歌ったと「吾妻鏡」にある。頼朝の前で、彼が敵とする男を公然と慕う宣言である。

「二人静」という能がある。捨てた男を慕って吉野で舞う亡霊の静が登場する。この能は詞章もメロディーも舞いも実に美しくて、わたしは大好きである。

義経は正妻を連れて奥州に逃れたのだから、捨てた男を慕う女は哀れである。

その悲恋の舞台で婚礼儀式というのも、縁起かつぎするなら、どうなんでしょうか。まあ、大きなお世話ですね。

寒い雪中婚礼も熱いふたりには祝福の紙吹雪、お幸せにね。

鎌倉に行く用事あり、思い立って鶴岡八幡宮の雪景色を見に寄ったが、積るほどではなかった。

舞殿で楽の音がするので近寄ってみれば、この寒い中で婚礼の儀式であった。屋根はあるが四方吹きさらしの舞殿では、出席者は寒かろうが、雪であろうと予定を変えるわけにはいかないか。

去年、舞殿でなにやら工事をしていたが、できたのを見たら向拝と階段がくっついていたのは、登殿しやくして婚礼儀式をさせるためであったか。八幡様は商売がうまい。

◆

それでおもいつくのははるか大昔のこと、ここで悲劇の舞姫のおはなしがあることだ。

義経が頼朝に追われて吉野山に逃げ込んだときに、一緒にいた愛妾の静はここで捨てられ、さまよっていたところを捕まって鎌倉に連行された。

その静が頼朝と政子に強要されて舞殿で舞ったときに、「しずやしず、しずのおだまきくりかえし、むかしをいまになすよしもがな」と歌ったと「吾妻鏡」にある。頼朝の前で、彼が敵とする男を公然と慕う宣言である。

「二人静」という能がある。捨てた男を慕って吉野で舞う亡霊の静が登場する。この能は詞章もメロディーも舞いも実に美しくて、わたしは大好きである。

義経は正妻を連れて奥州に逃れたのだから、捨てた男を慕う女は哀れである。

その悲恋の舞台で婚礼儀式というのも、縁起かつぎするなら、どうなんでしょうか。まあ、大きなお世話ですね。

寒い雪中婚礼も熱いふたりには祝福の紙吹雪、お幸せにね。

2011/02/10

381検索がおかしいface book

face bookサイトの主目的は、人と人のつながりをつくるところにあるらしく、「友達をつくろう、探そう」としきりに仕掛けてくる。どこかガキっぽい。

大学や高校の同窓生を探せという欄があるので、大学名を入れて検索をかけたら、全然いないのである。少なくともひとりは登録していることを知っているのだが、出てこないのはどういうわけだよ。ちゃんとフルネームで日本語で入れたんだぞ。

高校の名前を入れても一人も出てこないのはありうるかもしれないが、大学名で一人も出てこないなんて検索システムに欠陥があるとしか思えない。

すると、なにかい、英語で入れないきゃ検索してやんないってのかい。

◆

わたしと同姓の人がいるかと「伊達」といれて検索してみた。

「伊達」とだけで名前のない人が10数人登場する。ひとりだけ「達伊」とある。もちろんわたしはフルネームで登場する。

多くはない姓だが珍姓ってこともないのに、たったこれだけかと思って、一人一人クリックしてみた。

分ったのは、どれも中国系の人であった。つまり伊達で姓と名なのである。

ということは、日本人の伊達さんはわたし一人しか登録していないのか。本当かなあ。

ところで登場してきた「伊達」さんあるいは「達伊」さんは、伊familyの達さんか、達familyの伊さんか、どっちなんだろう。

「Date」で検索したら人名はまったく出てこなくて、英語のdate関係ばかりなのであった。

とにかくface bookの検索を当てにならない。もしかして、登録している人数がものすごく少ないのかもなあ。

◆

当分イチャモンの種を提供してくれて楽しめるのは、goole blogを始めたときと同じである。

こりゃデジタルデバイドじゃないよ、まあ、システムデバイドだな、つまり、システムを作ったお方と、それを怪しい日本語に訳した(あるいは訳せなかったのでカタカナにした)お方だけが、このシステムを上手につかうことができるのである。

ほかのものがとりつくには、いろいろと苦労してお勉強するしかない。

特に高齢者にとっては、普通の日本語を知っているだけに(つまり普通の教養があるのだよ)、購読がひとつの例だが、間違い翻訳されると何を言っているのか分らない。言語デバイドだな。

ところで、これまで書いたイチャモンを全部、face bookの「ご意見・ご感想をお聞かせくださいサービスの向上や改善、新サービスの開発などの目的で利用させていただきます。」(フィードバック)ってところに書き込んで送っているのだが、本当にシステムにフィードバックしてくれるだろうか。

大学や高校の同窓生を探せという欄があるので、大学名を入れて検索をかけたら、全然いないのである。少なくともひとりは登録していることを知っているのだが、出てこないのはどういうわけだよ。ちゃんとフルネームで日本語で入れたんだぞ。

高校の名前を入れても一人も出てこないのはありうるかもしれないが、大学名で一人も出てこないなんて検索システムに欠陥があるとしか思えない。

すると、なにかい、英語で入れないきゃ検索してやんないってのかい。

◆

わたしと同姓の人がいるかと「伊達」といれて検索してみた。

「伊達」とだけで名前のない人が10数人登場する。ひとりだけ「達伊」とある。もちろんわたしはフルネームで登場する。

多くはない姓だが珍姓ってこともないのに、たったこれだけかと思って、一人一人クリックしてみた。

分ったのは、どれも中国系の人であった。つまり伊達で姓と名なのである。

ということは、日本人の伊達さんはわたし一人しか登録していないのか。本当かなあ。

ところで登場してきた「伊達」さんあるいは「達伊」さんは、伊familyの達さんか、達familyの伊さんか、どっちなんだろう。

「Date」で検索したら人名はまったく出てこなくて、英語のdate関係ばかりなのであった。

とにかくface bookの検索を当てにならない。もしかして、登録している人数がものすごく少ないのかもなあ。

◆

当分イチャモンの種を提供してくれて楽しめるのは、goole blogを始めたときと同じである。

こりゃデジタルデバイドじゃないよ、まあ、システムデバイドだな、つまり、システムを作ったお方と、それを怪しい日本語に訳した(あるいは訳せなかったのでカタカナにした)お方だけが、このシステムを上手につかうことができるのである。

ほかのものがとりつくには、いろいろと苦労してお勉強するしかない。

特に高齢者にとっては、普通の日本語を知っているだけに(つまり普通の教養があるのだよ)、購読がひとつの例だが、間違い翻訳されると何を言っているのか分らない。言語デバイドだな。

ところで、これまで書いたイチャモンを全部、face bookの「ご意見・ご感想をお聞かせくださいサービスの向上や改善、新サービスの開発などの目的で利用させていただきます。」(フィードバック)ってところに書き込んで送っているのだが、本当にシステムにフィードバックしてくれるだろうか。

2011/02/09

380実名表記成功

やれやれ、ようやく実名表記にたどり着いた。「アカウント」のところに名前の変更の欄があり、そこに書き込んで変更手続きしたら、「伊達 美徳さん」とでてきたもんだ。

つまり最初は偽名で入力、あとで実名に変更と言う手続き方式であった。

何でこんなに面倒なことをさせるのか。

つまり最初は偽名で入力、あとで実名に変更と言う手続き方式であった。

何でこんなに面倒なことをさせるのか。

379まだ入門face bookの愉しみ方

まだまだフェイスブックへのイチャモンは続く。

実名主義だと言うのだが、なんでyosinori dateが実名なのか、日本人には分らないことはこれまで述べた。

で、もうひとつ分らなかったのが、なんでface book、つま「顔本」なんだろうと言うことだった。それがようやく分った(多分)。

どうも同姓同名が多いのじゃあるまいかと、例としてhirosi suzukiとgeorg smithを検索してみたら、まあ出ること出ること、際限がない。とすればこれの中から探す人を見つけるには、顔写真かプロフィルの詳細を見るしかない。

とりあえずは顔をみるのが簡単だから、顔写真を載せるようにした、だからface bookなんだろうなあ(多分)。

ところが、その顔写真も実にいいかげんなものである。犬やら漫画のパクリやらもいっぱいあって、何の役にも立たない。

これだけ同姓同名がいて、どうやって実名であると判定するのか。

ペンネームのほうが有名な人は、実名よりもそっちで登録してもらわないと誰だか分らない。わたしは実名主義に賛成だし、わたしの2つのWEBサイトは実名記載している。

facebookが変なのは、そういう実情のシステム上の欠陥を持ちながら、実名主義だと言うことである。意味がないぞ。

実名主義だと言うのだが、なんでyosinori dateが実名なのか、日本人には分らないことはこれまで述べた。

で、もうひとつ分らなかったのが、なんでface book、つま「顔本」なんだろうと言うことだった。それがようやく分った(多分)。

どうも同姓同名が多いのじゃあるまいかと、例としてhirosi suzukiとgeorg smithを検索してみたら、まあ出ること出ること、際限がない。とすればこれの中から探す人を見つけるには、顔写真かプロフィルの詳細を見るしかない。

とりあえずは顔をみるのが簡単だから、顔写真を載せるようにした、だからface bookなんだろうなあ(多分)。

ところが、その顔写真も実にいいかげんなものである。犬やら漫画のパクリやらもいっぱいあって、何の役にも立たない。

これだけ同姓同名がいて、どうやって実名であると判定するのか。

ペンネームのほうが有名な人は、実名よりもそっちで登録してもらわないと誰だか分らない。わたしは実名主義に賛成だし、わたしの2つのWEBサイトは実名記載している。

facebookが変なのは、そういう実情のシステム上の欠陥を持ちながら、実名主義だと言うことである。意味がないぞ。

2011/02/08

378また続きFACEBOOK

名前の登録をアメリカ流に名given name、姓family nameの順にローマ字入力する。

だから、わたしに対して「Yosinoriさん」という呼びかけでメールが来るし、「Yosiniroさん」がこう書いたとか、そういう頭書きで記事が記載される。

これまでわたしを「ヨシノリさん」と呼んだのは、おじ、おば、いとこたちであり、赤の他人から呼ばれたことは一度もない。

わたしだけでなく、大多数の日本人はそうだろう。

いや、最近の若者はこう呼びあうのだろうか。まさかねえ。

あるいはYsinori Dateさんといってくる。こう呼ばれたのは外国のホテルのフロントなどで、西欧系のであったのみである。

わたしは通常のローマ字表記は、DATE,Yosinoriとしているのだが、どうすればFACE BOOK様ではこう読んでくれるのだろうか。

いずれにしても、これじゃあ高齢者がデジタルデバイドで参加しないってのじゃなくて、文化デバイド、いや、慣習デバイドで参加しにくい。

このアメリカ流文化押し付けは、半世紀以上前のアメリカン文化にあこがれた時代を思いださせる。前世紀の文化帝国主義の残滓を見る思いもする。

◆

「購読 私が書いたノート」というクリックするところがある。

どうして自分の書いた記事を有料で購入して読まなければならないだろうと、不思議である。

はは~ん、まだ間違ってるな、オマエ。

昔々、internet explolerのメニューバーに「購読」とあったことがある。ここをうっかりクリックするとなにかを買わされるに違いないと、一度もクリックしなかった。

ところがバージョンが変わったらこれが「お気に入り」となった。なんだよ、要するに閲覧記録控えじゃないかよ。それがなんで「購読」(広辞苑:書籍・新聞・雑誌などを買って読むこと)だったんだよ。

要するに翻訳したヤツが日本語を知らなかったのだろうと思っていたが、fce bookには、いまだに知らないヤツがいるのであった。

だから、わたしに対して「Yosinoriさん」という呼びかけでメールが来るし、「Yosiniroさん」がこう書いたとか、そういう頭書きで記事が記載される。

これまでわたしを「ヨシノリさん」と呼んだのは、おじ、おば、いとこたちであり、赤の他人から呼ばれたことは一度もない。

わたしだけでなく、大多数の日本人はそうだろう。

いや、最近の若者はこう呼びあうのだろうか。まさかねえ。

あるいはYsinori Dateさんといってくる。こう呼ばれたのは外国のホテルのフロントなどで、西欧系のであったのみである。

わたしは通常のローマ字表記は、DATE,Yosinoriとしているのだが、どうすればFACE BOOK様ではこう読んでくれるのだろうか。

いずれにしても、これじゃあ高齢者がデジタルデバイドで参加しないってのじゃなくて、文化デバイド、いや、慣習デバイドで参加しにくい。

このアメリカ流文化押し付けは、半世紀以上前のアメリカン文化にあこがれた時代を思いださせる。前世紀の文化帝国主義の残滓を見る思いもする。

◆

「購読 私が書いたノート」というクリックするところがある。

どうして自分の書いた記事を有料で購入して読まなければならないだろうと、不思議である。

はは~ん、まだ間違ってるな、オマエ。

昔々、internet explolerのメニューバーに「購読」とあったことがある。ここをうっかりクリックするとなにかを買わされるに違いないと、一度もクリックしなかった。

ところがバージョンが変わったらこれが「お気に入り」となった。なんだよ、要するに閲覧記録控えじゃないかよ。それがなんで「購読」(広辞苑:書籍・新聞・雑誌などを買って読むこと)だったんだよ。

要するに翻訳したヤツが日本語を知らなかったのだろうと思っていたが、fce bookには、いまだに知らないヤツがいるのであった。

2011/02/07

377昨日の続きのFACE BOOK

なんだか分らんことがいろいろとある。

自動車運転の双葉マークみたいなのがあるのでクリックしたら「 Facebookナビ」とでてきた。ナビってのはnavigationのことか?

facebook初心者だから読んでみた。日本語かどうか分らない奇妙なところがある。

わざわざ用語の解説と言う欄がある。

「フィード:フィードとは、自分のニュースフィードに流れる友達からの近況報告一欄や流れのことです。ニュースフィードは今後のミッションでカバーしていきます。」

「流れる」ってどいうことなんだろう、「ニュースフィード」画面はちっとも動かず流れず停止している。

「ミッションでカバー」ってどういうことなんだろう?、使命をかぶせるの?なんのこと?

「ウォールに書き込んだ内容とニュースフィードに書き込んだ情報はシンクします」

このシンクとは洗い桶じゃないよなあ、シンクロナイズかしら? じゃあそれがシンクロナイズってどういうことなの?

「みんなで、この【いいね!】の輪を広げていきましょう!」

なんだかガキの言葉づかいで、例えば目上の人の書き込みに「いいね!」なんてタメ口をきくわけにはいかんでしょ!

そいえば「友達」ってのもガキ言葉で、これもお世話になった方がいるとして、その方に友達になりましょ、なんてメールを送れませんね、わたしなら。(偏屈好奇好例徘徊老人)

自動車運転の双葉マークみたいなのがあるのでクリックしたら「 Facebookナビ」とでてきた。ナビってのはnavigationのことか?

facebook初心者だから読んでみた。日本語かどうか分らない奇妙なところがある。

わざわざ用語の解説と言う欄がある。

「フィード:フィードとは、自分のニュースフィードに流れる友達からの近況報告一欄や流れのことです。ニュースフィードは今後のミッションでカバーしていきます。」

「流れる」ってどいうことなんだろう、「ニュースフィード」画面はちっとも動かず流れず停止している。

「ミッションでカバー」ってどういうことなんだろう?、使命をかぶせるの?なんのこと?

「ウォールに書き込んだ内容とニュースフィードに書き込んだ情報はシンクします」

このシンクとは洗い桶じゃないよなあ、シンクロナイズかしら? じゃあそれがシンクロナイズってどういうことなの?

「みんなで、この【いいね!】の輪を広げていきましょう!」

なんだかガキの言葉づかいで、例えば目上の人の書き込みに「いいね!」なんてタメ口をきくわけにはいかんでしょ!

そいえば「友達」ってのもガキ言葉で、これもお世話になった方がいるとして、その方に友達になりましょ、なんてメールを送れませんね、わたしなら。(偏屈好奇好例徘徊老人)

2011/02/06

376FACEBOOKというSNS

FUYU●●KOさんという方からEメイルが着た。その名前に相当する知り合いは一人しかいないが、GIVEN NAMEでやり取りする仲ではない。どうやらface bookというSNSへの加入の招待状らしい。で、入ってみたらその知人であった。

この際、流行しているらしいSNSに入会してみるかとFACEBOOKに登録をした。

で、こういうことの最初におこるばかばかしいことがやっぱり起こった。登録にはいろいろと書くのだが、なんだかおかしいのである。

まず、姓名をローマ字で書くのである。どうやらこのシステム屋の居るアメリカ流儀らしい。だからFUYU●●KOなんてファーストネームでやってきたのだ。

当然にわたしの方も「Yosinoriさん、友達が待ってます」なんて出てきて、見ていて居心地が悪い。

アメリカのSNSは実名主義というが、これでは日本流の実名にはならないぞ。漢字で姓名とも書かないと実名とはとてもいえないぞ。

それに、ローマ字つづりでは同姓同名でも、漢字までも同姓同名である確率はかなり低いはずだ。このあたりが外国流をそのままで、こなれていない。

◆

このサイトはネットワークによって友人を作るのが基本的な方針であるらしい。だからプロフィールの書き込みが妙に詳しいのだが、これも項目設定がどこかおかしいのである。

まず「勤務」先つまり会社から書くのだが、これってアメリカ流なのか日本流なのか。次が「学歴」であるが、これもどうなんだろう。

わたしとしては職能とか何が専門であるかとか、大学生か小学生か、そんなことが初めにあるべきと思うのだが、いまどきのプロフィルの書き方はこうなんだろうか。

次が「人生観・哲学」欄だが、この人生観とか哲学って言うのがすごいよなあ。書き込むのを躊躇させるぞ。で、その中味の分類が「宗教」から始まるのだ。これって日本的ではないよなあ。次が「政治感」、これもなんかなあ。

◆

「恋愛対象」なんて妙な欄には、男か女かいすれかを選ぶようになっているのもおかしい。これってホモセクシュアルに寛容なことを意味しているのか、そのまったく逆なのか、どっちなんだろう。ここでどちらかを選ばなかったら、どちらでもOKという意味になるのかしら。

「友達を見つけよう」とか出てくるのだが、この「友達」って言葉もなんだかなあ、いきなり複数を見つけようってのが変だよなあ、ここは友人とか知人とかにしてほしいよなあ。

◆

右のほうに広告がいっぱい登場するので「興味ない」をチェックして削除したら、「ご意見・ご提案をお送りいただき、ありがとうございます。さらに価値ある広告をお届けできるよう、活用させていただきます」と出てくる。

次にそのページを開けるとまた広告登場である。興味ないと突っぱねても、まったく反省していないのである。まあ、そうだろうなあ、単に機械に返事させているんだろうだからね。

まあ、なんというか、「偏屈好奇好例徘徊老人」(プロフィル欄の自己紹介)としては、なんだか未だよく分かっていないのである。イチャモンだらけで、それなりに面白いが、これはSNSの本当の面白がり方じゃないよなあ。

この際、流行しているらしいSNSに入会してみるかとFACEBOOKに登録をした。

で、こういうことの最初におこるばかばかしいことがやっぱり起こった。登録にはいろいろと書くのだが、なんだかおかしいのである。

まず、姓名をローマ字で書くのである。どうやらこのシステム屋の居るアメリカ流儀らしい。だからFUYU●●KOなんてファーストネームでやってきたのだ。

当然にわたしの方も「Yosinoriさん、友達が待ってます」なんて出てきて、見ていて居心地が悪い。

アメリカのSNSは実名主義というが、これでは日本流の実名にはならないぞ。漢字で姓名とも書かないと実名とはとてもいえないぞ。

それに、ローマ字つづりでは同姓同名でも、漢字までも同姓同名である確率はかなり低いはずだ。このあたりが外国流をそのままで、こなれていない。

◆

このサイトはネットワークによって友人を作るのが基本的な方針であるらしい。だからプロフィールの書き込みが妙に詳しいのだが、これも項目設定がどこかおかしいのである。

まず「勤務」先つまり会社から書くのだが、これってアメリカ流なのか日本流なのか。次が「学歴」であるが、これもどうなんだろう。

わたしとしては職能とか何が専門であるかとか、大学生か小学生か、そんなことが初めにあるべきと思うのだが、いまどきのプロフィルの書き方はこうなんだろうか。

次が「人生観・哲学」欄だが、この人生観とか哲学って言うのがすごいよなあ。書き込むのを躊躇させるぞ。で、その中味の分類が「宗教」から始まるのだ。これって日本的ではないよなあ。次が「政治感」、これもなんかなあ。

◆

「恋愛対象」なんて妙な欄には、男か女かいすれかを選ぶようになっているのもおかしい。これってホモセクシュアルに寛容なことを意味しているのか、そのまったく逆なのか、どっちなんだろう。ここでどちらかを選ばなかったら、どちらでもOKという意味になるのかしら。

「友達を見つけよう」とか出てくるのだが、この「友達」って言葉もなんだかなあ、いきなり複数を見つけようってのが変だよなあ、ここは友人とか知人とかにしてほしいよなあ。

◆

右のほうに広告がいっぱい登場するので「興味ない」をチェックして削除したら、「ご意見・ご提案をお送りいただき、ありがとうございます。さらに価値ある広告をお届けできるよう、活用させていただきます」と出てくる。

次にそのページを開けるとまた広告登場である。興味ないと突っぱねても、まったく反省していないのである。まあ、そうだろうなあ、単に機械に返事させているんだろうだからね。

まあ、なんというか、「偏屈好奇好例徘徊老人」(プロフィル欄の自己紹介)としては、なんだか未だよく分かっていないのである。イチャモンだらけで、それなりに面白いが、これはSNSの本当の面白がり方じゃないよなあ。

2011/02/03

375八百長相撲とプライバシー

新聞に八百長相撲の証拠とて、相撲取りが出したEメールの内容がそのまま掲載されている。

これって明らかに私文書であり、勝手に公開しても良いものとは思えない。プライバシーの侵害である。

犯罪行為に関わっていて世の人々に注意を喚起する資料ならともかく(それでも公判で公開されたのでもないし)、そうでもないのにこういうことが許されてよいのだろうか。

まさかメールの発信者が公開OKしたのではあるまい。

相撲には興味はないが、新聞記者はどこからこれを手に入れたのか、警察からなのか、警察なら犯罪と決ってもいないのに私文書を本人の承諾なしに公表してもよいと、法律にあるのだろうか。

八百長相撲の証拠がのこると分っていながら、Eメールに書き込むバカもバカである。

相撲が国技だから神聖だなんていってるほうがおかしいので、いまや国際技であるのは見れば分ることだ。だからショーである。

息子からメールが来た。曰く。

また伊藤先生が忙しくなりましたねぇ。ま、いまさら相撲界の八百長なんて騒ぐのもどうかと。伝統ある互助制度みたいなものですから。

まったく、伊藤先生と来たら何をしてしていらっしゃるのだか、うっかり理事なんて引き受けて後からあとからでてくるバカ事件にバカらしくなってほとほとお困りなのか、いや、先生のことだからもしかして面白がっておられるのか、どっちなんだろう。

これって明らかに私文書であり、勝手に公開しても良いものとは思えない。プライバシーの侵害である。

犯罪行為に関わっていて世の人々に注意を喚起する資料ならともかく(それでも公判で公開されたのでもないし)、そうでもないのにこういうことが許されてよいのだろうか。

まさかメールの発信者が公開OKしたのではあるまい。

相撲には興味はないが、新聞記者はどこからこれを手に入れたのか、警察からなのか、警察なら犯罪と決ってもいないのに私文書を本人の承諾なしに公表してもよいと、法律にあるのだろうか。

八百長相撲の証拠がのこると分っていながら、Eメールに書き込むバカもバカである。

相撲が国技だから神聖だなんていってるほうがおかしいので、いまや国際技であるのは見れば分ることだ。だからショーである。

息子からメールが来た。曰く。

また伊藤先生が忙しくなりましたねぇ。ま、いまさら相撲界の八百長なんて騒ぐのもどうかと。伝統ある互助制度みたいなものですから。

まったく、伊藤先生と来たら何をしてしていらっしゃるのだか、うっかり理事なんて引き受けて後からあとからでてくるバカ事件にバカらしくなってほとほとお困りなのか、いや、先生のことだからもしかして面白がっておられるのか、どっちなんだろう。

374ニコタマ

新聞に「ニコタマ」と大きな見出しが書いてある(朝日新聞2011年2月3日朝刊東京版)。

東京の二子玉川のことを、ちかごろは堂々とこういうらしい

わたしの若い頃は、これは隠語であった。

だってさあ、ニコタマってアレのことだよ、え、わからん? じゃあはっきり言っちゃうけど金玉、え、金の球かって、じれってえなあ、睾丸だよ。

むかしの二子玉川の略称は「フタコ」といっていた。そのころ東急には「多摩川園」駅があって、それと混同を避けるためだった。

それをニコタマと言い出したのは誰がいつからか知らないが、わたしたちの世代が二子玉川をわざわざニコタマって言った頃は、卑猥ななにかがあったもんだよなあ。

言葉は時代と共に変わる。卑猥言葉が普通言葉になった例である。

東京の二子玉川のことを、ちかごろは堂々とこういうらしい

わたしの若い頃は、これは隠語であった。

だってさあ、ニコタマってアレのことだよ、え、わからん? じゃあはっきり言っちゃうけど金玉、え、金の球かって、じれってえなあ、睾丸だよ。

むかしの二子玉川の略称は「フタコ」といっていた。そのころ東急には「多摩川園」駅があって、それと混同を避けるためだった。

それをニコタマと言い出したのは誰がいつからか知らないが、わたしたちの世代が二子玉川をわざわざニコタマって言った頃は、卑猥ななにかがあったもんだよなあ。

言葉は時代と共に変わる。卑猥言葉が普通言葉になった例である。

373積雪4メートル

ものすごい雪

最新情報の中越山村・法末集落のわたしたちの活動拠点の風景

左に見えている三角屋根は2階の上

こちらは2008年の1月の同じ風景

このときもすごい雪と思ったが今年に比べると幼稚園なみ

参照→山村の豪雪風景を見て考えこんだ

参照→山村の豪雪風景を見て考えこんだ

2011/01/31

372暖尻便座

腰掛型便器の尻の当るところを便座と言うらしいが、ここにヒーターを備えて暖かくした「暖房便座」なるものが普及したのは当然であろう。

文字通り便を利する便利なものである。あのヒヤッとしたのが清潔感があるといっても、冷たさには負ける。

で、メーカーがつけた名称が「暖房便座」というのだが、不思議なのは、いくら設置する部屋が狭いといっても、あんなちゃちなもので房つまり部屋まで温まる「暖房」になるものだろうか。

わたしの住む家にもあるが、そのものは暖かくても、暖房になっていることはない。

もしも便座で暖房できるほどに熱くしたら、尻をやけどするにきまっている。

名称を暖房便座ではなくて、暖尻便座に変えるべきである。

誇大広告であるとしか思えないのだが、消費者庁はどうして取り締まらないのだろうか。

それとも、わたしの家のものが尻だけ温かい欠陥商品なのだろうか。

◆

コタツは暖房器具かという問題もある。たしかに60センチ四方の布団の中の部屋を暖めるが、あれが暖房器具だろうかなあ。

アンカはどうか。あれも布団の中の20センチ四方ほどの部屋を温めるから暖房器具かしら。

どちらも正確には暖房ではないから、誇大広告に相当するといってよいだろう。

文字通り便を利する便利なものである。あのヒヤッとしたのが清潔感があるといっても、冷たさには負ける。

で、メーカーがつけた名称が「暖房便座」というのだが、不思議なのは、いくら設置する部屋が狭いといっても、あんなちゃちなもので房つまり部屋まで温まる「暖房」になるものだろうか。

わたしの住む家にもあるが、そのものは暖かくても、暖房になっていることはない。

もしも便座で暖房できるほどに熱くしたら、尻をやけどするにきまっている。

名称を暖房便座ではなくて、暖尻便座に変えるべきである。

誇大広告であるとしか思えないのだが、消費者庁はどうして取り締まらないのだろうか。

それとも、わたしの家のものが尻だけ温かい欠陥商品なのだろうか。

◆

コタツは暖房器具かという問題もある。たしかに60センチ四方の布団の中の部屋を暖めるが、あれが暖房器具だろうかなあ。

アンカはどうか。あれも布団の中の20センチ四方ほどの部屋を温めるから暖房器具かしら。

どちらも正確には暖房ではないから、誇大広告に相当するといってよいだろう。

2011/01/30

371歯抜け爺

わたしの口中の唯一の義歯であった一本の前歯が抜けたままで、もう半年である。機能的にはなんの差支えがないが、容姿がちょっと気になる。大口を開いて笑いたくない。

歯医者が言うには義歯を入れるには、ブリッジとか言って義歯の両側の歯を切って、3本くっついた義歯を作り、両側をきった歯の根につけるのだそうだ。まだなんともない歯を2本も切るのに抵抗があって、そのままにしてきた。

歯抜け爺にはよく出会うものだが、自分がなってみてこういうことから起きると分ったのである。

45年くらい前に名古屋の繁華街の真ん中で転んで、立ち上がったけどどこも傷はないが、しばらく歩いていて前歯がないことに気がついた。妙な転び方をしたものであるが、差し歯をした。

この抜けた前歯の義歯は2代目で、はじめのは10年足らずで外れて、新しく入れなおした。だからこれは35年くらいもったことになる。

これから入れる義歯が35年もっても、そのかなり前にわたしは必ず死ぬはずだ。さて、ブリッジなる義歯を入れたものかどうか悩んでいる。

歯医者が言うには義歯を入れるには、ブリッジとか言って義歯の両側の歯を切って、3本くっついた義歯を作り、両側をきった歯の根につけるのだそうだ。まだなんともない歯を2本も切るのに抵抗があって、そのままにしてきた。

歯抜け爺にはよく出会うものだが、自分がなってみてこういうことから起きると分ったのである。

45年くらい前に名古屋の繁華街の真ん中で転んで、立ち上がったけどどこも傷はないが、しばらく歩いていて前歯がないことに気がついた。妙な転び方をしたものであるが、差し歯をした。

この抜けた前歯の義歯は2代目で、はじめのは10年足らずで外れて、新しく入れなおした。だからこれは35年くらいもったことになる。

これから入れる義歯が35年もっても、そのかなり前にわたしは必ず死ぬはずだ。さて、ブリッジなる義歯を入れたものかどうか悩んでいる。

2011/01/25

370参詣道

江ノ島に久しぶりに行った。橋を渡っての門前町の賑わいは、平日なので今ひとつであった。

ここの門前町の風景は清水のそれとよく似ている。わずかに曲りつつもだらだらとした狭い登り坂の両側に土産物屋が並び、向うに目的の神社の鳥居や門が見え隠れする。

この賑わいと見え隠れが、歩いていて楽しいし、参詣する社寺の境内へと誘導してくれる。

浅草観音や長野善光寺も坂ではないが、両側の土産物屋の賑わいの向うに大屋根がいつも見えている。この両方とも軸線が明快で、いつも目的が見えているのがちょっとつまらない。

四国の金毘羅神社の参道は、長くて変化のある楽しい階段坂道が続いていて、わたしは大好きである。

しかしそれは上のほうであって、下のほうの両側に商店が並ぶ石段の坂道あたりは、日よけがいっぱいぶら下がったり天井を作っていて、先がまったく見えないので楽しくない。

商業主義で参詣道の本質を殺してはいけない。

ここの門前町の風景は清水のそれとよく似ている。わずかに曲りつつもだらだらとした狭い登り坂の両側に土産物屋が並び、向うに目的の神社の鳥居や門が見え隠れする。

この賑わいと見え隠れが、歩いていて楽しいし、参詣する社寺の境内へと誘導してくれる。

浅草観音や長野善光寺も坂ではないが、両側の土産物屋の賑わいの向うに大屋根がいつも見えている。この両方とも軸線が明快で、いつも目的が見えているのがちょっとつまらない。

四国の金毘羅神社の参道は、長くて変化のある楽しい階段坂道が続いていて、わたしは大好きである。

しかしそれは上のほうであって、下のほうの両側に商店が並ぶ石段の坂道あたりは、日よけがいっぱいぶら下がったり天井を作っていて、先がまったく見えないので楽しくない。

商業主義で参詣道の本質を殺してはいけない。

2011/01/23

369Eメールのお行儀

酔っ払ってEメールを送らないこと、これは自戒である。むかし、酔っ払いメールを送って、その書き方でトラブルになったことがある。

でも問題は、酔っ払うと自戒を忘れてしまうことである。PCに自戒を書いた紙を貼り付けていても、見るのを忘れる。どうしようもない。

Eメールの書き方については、まだルールができていないようだ。お行儀が悪いものがおおい。

わたしがEメールを始めたのは30年も前のワープロ通信時代からだから、経歴は長い。Eメールも手紙の一種として、その書き方をEメール流にアレンジしている。

しかし世の中には、手紙を書く習慣を忘れたか、もともと知らないか、そういう時代だからか、手紙ならぜったにしないだろうとおもう文章が来たりする。

句読点もない、改行もないだらだら文章や、親しくもないのにガキが使うような挨拶文句だったり、目上には使わない言葉遣いだったりするのだ。

出すほうはそれでよいと思っているから、どうしようもない。いちいち教えるのもアホらしいから、苦笑するだけである。

◆

いわゆる迷惑メールは排除システムができたから昔のようにいちいち消す必要はなくなったが、腹が立つのは、手紙でダイレクトメールに相当する、宣伝メールである。

勝手に送ってきて、これから送ってほしくないならその手続きをしろ、と言う失礼なヤツである。即座に迷惑メールに登録して以後届かないようにしてしまう。

それにしても、迷惑メールの多さはすごいものである。題名だけ読んでもいろいろあるから同じやつが送っているのではないらしい。

あんなにたくさん送るのは自動でアドレスを採集し自働で送信するのだろうが、もとの文章は誰かが書いているのだろうから、なんとまあ熱心なものである。あれでひっかかる人がいるものだろうか、そこが不思議である。

手紙の書き方、Eメールの書き方を、家庭や学校でちゃんと教えなければならない時代になっているが、やっているのだろうか。

あ、そうか、教える世代がメールを使えないのかもなあ。

でも問題は、酔っ払うと自戒を忘れてしまうことである。PCに自戒を書いた紙を貼り付けていても、見るのを忘れる。どうしようもない。

Eメールの書き方については、まだルールができていないようだ。お行儀が悪いものがおおい。

わたしがEメールを始めたのは30年も前のワープロ通信時代からだから、経歴は長い。Eメールも手紙の一種として、その書き方をEメール流にアレンジしている。

しかし世の中には、手紙を書く習慣を忘れたか、もともと知らないか、そういう時代だからか、手紙ならぜったにしないだろうとおもう文章が来たりする。

句読点もない、改行もないだらだら文章や、親しくもないのにガキが使うような挨拶文句だったり、目上には使わない言葉遣いだったりするのだ。

出すほうはそれでよいと思っているから、どうしようもない。いちいち教えるのもアホらしいから、苦笑するだけである。

◆

いわゆる迷惑メールは排除システムができたから昔のようにいちいち消す必要はなくなったが、腹が立つのは、手紙でダイレクトメールに相当する、宣伝メールである。

勝手に送ってきて、これから送ってほしくないならその手続きをしろ、と言う失礼なヤツである。即座に迷惑メールに登録して以後届かないようにしてしまう。

それにしても、迷惑メールの多さはすごいものである。題名だけ読んでもいろいろあるから同じやつが送っているのではないらしい。

あんなにたくさん送るのは自動でアドレスを採集し自働で送信するのだろうが、もとの文章は誰かが書いているのだろうから、なんとまあ熱心なものである。あれでひっかかる人がいるものだろうか、そこが不思議である。

手紙の書き方、Eメールの書き方を、家庭や学校でちゃんと教えなければならない時代になっているが、やっているのだろうか。

あ、そうか、教える世代がメールを使えないのかもなあ。

2011/01/17

368大雪の賽の神とお茶会

今年の新潟は昨冬にも増しての大雪、その長岡の法末集落の小正月年中行事に行ってきた。

わたしたちの震災復興支援仲間の活動拠点の「へんなかフェ」は、すっかり雪のふとんをかぶり、雪の綿の中に沈みこんでいる。玄関にたどりつくにはその雪をかき分けかき分けて、谷間のような廊下のような道をつくらねばならない。

外の集落の道ももちろんどこもかしこも真っ白な谷間の廊下である。除雪車が毎日走って壁はどんどん高く、谷間はどんどん深くなる。久しぶりに大好きな囲炉裏に炭火をおこして粟餅を焼く。この餅は仲間が粟の実を畑に蒔くところからはじめてつくったものである。美味い。

もちろんこれで暖をとるには寒すぎるか石油ストーブが燃えている。わたしは炭火をおこし、その火を見るのが好きなのである。ほかの仲間はどうも興味は無いらしい。

◆

集落の小正月の行事は、賽の神という。

会場は、集落の中ほどにある森の中のキャンプ場で、雪を均してある。朝早くから集落の家々から稲藁を持ち寄ってくる。

集落の男達は、てっぺんに葉を残した竹竿を雪中に数本立てて、これに稲藁を添えて縄でまきつけて8mほどの上すぼまりの塔状に仕立てる。

わたしたちも田圃の米つくりでとっておいたたくさんの藁束を、橇に載せて曳いて持って行った。10時半ごろ塔は建ちあがった。

午後一時から行事を開始とて、集落の人たち、今日の行事に里帰りしてきた子供連れの家族、そしてわたしたち震災復興応援団17名も混じって、総勢40人余が取り囲む中を、恒例により年男二人が塔の裾の稲藁に点火した。

配られたコップ酒の越の寒梅をそれぞれ手に持って、燃え上がる火を見つめる。

90歳の長老が集落独自の祝い歌「天神囃子」のゆったりとうたい始めると、それに合わせてみんなで歌う。

炎と勢いよく燃えあがり、森の中に煙が舞うと、黒い灰がみんなの上に降り、あたり白い雪も灰色になってくる。

この灰を身にかぶり、コップに入った灰を酒と一緒に飲むと今年は健康に過ごすことができるのである。

雪の上に立っったままでガヤガヤとしゃべりつつ、酒を飲み、火で焼いたするめや餅を食べる。

集落にはいつもはいない少年や幼児たちが、よろこんで走り回っている。

身内に不幸があった人たちは不参加なので、今年はなんだか参加者が減ったような感じである。

いつも陽気な何でも知っている主婦のTさんが暮に逝った。歌の上手い長老のKさんは寝込んでいるそうだ。集落のリーダー格のSさん夫妻は、親戚の不幸で遠出だそうだ。

でも元気な子供、幼児がやってきてよかった。

降るったりやんだりの雪の日の賽の神のときだけ晴れ間が見えたのが不思議である。

1時間ほどで藁の塔は焼けおちてしまって、解散。

◆

さてその後は、新年大茶会である。

これは賽の神のような伝統行事ではないが、仲間の女性建築家たちに茶道の心得のあるものたちがいて、5年前からはじめたのだ。今では集落の年中行事になっている。

元小学校の「やまびこ荘」の食堂に集った一同は、神妙に机にむかって腰を掛け、正面で立礼式でお茶をたてている和服の女性たちのお手前を神妙に見ている。

やがて配られたお菓子、抹茶をいただく。これを始めた頃はみんな戸惑っていたが、今は、お作法にそって堂々といただいている。

幼児たちも神妙に、大きな抹茶茶碗に顔を突っ込むようにして飲んでいる。男の子は、ニガ~イとすぐ口を離して顔をしかめ、女の子はオイシ~イと飲んでいるのがおかしい。

外は雪や霰の吹雪が降ったりやんだり、時には青空も見えたりと忙しく天候が変わっている。冬の中越のいつもの天気である。

参照→豪雪の山村で考えこんだ

2011/01/14

367伊達直人さん

最近なんだか新聞やTVで、伊達直人なる名がしきりに出てくる。

伊達公子と菅直人がくっついたのかしらと思ったら、タイガーマスクがどうのこうのという。

インフルエンザが流行るから、なにか特に効き目のあるマスクが売り出されたかしらと思ったら、マンガの主人公の名らしい。

じゃあ伊達直人は主人公じゃないのかしら。

よく分らぬが、善意であっても伊達なる名を詐称する人が多くなるのは、ホンモノの伊達としては困ったものである。

いや、イタチとかイダテとか読む人が少なくなるからよしとするか。

ところで本名が伊達直人っていうひとがいたら、ほんとにあれこれ困るだろうなあ。

伊達公子と菅直人がくっついたのかしらと思ったら、タイガーマスクがどうのこうのという。

インフルエンザが流行るから、なにか特に効き目のあるマスクが売り出されたかしらと思ったら、マンガの主人公の名らしい。

じゃあ伊達直人は主人公じゃないのかしら。

よく分らぬが、善意であっても伊達なる名を詐称する人が多くなるのは、ホンモノの伊達としては困ったものである。

いや、イタチとかイダテとか読む人が少なくなるからよしとするか。

ところで本名が伊達直人っていうひとがいたら、ほんとにあれこれ困るだろうなあ。

2011/01/10

366ネパールへ行こう

大学同期の友人からネパールに行こうと誘われた。ちょっと考ええすぐに、よし、行こうと返事をした。

いつか行けるからそのうちに、なんて思っている時間はない年頃だから、できそうなことならあまり分別もなく実行するのだ。

この前の海外旅行は2007年にヨーロッパアルプスだった。そのときもそんな感じではあったが、大学山岳部のときのあこがれを満たす目的に適う旅であった。

こんども同じような憧れを満たす目的に適うらしいのは、ヒマラヤがすぐそばだからトレッキングにいけるかもしれない、いけなくてもダウラギリやマナスルをこの目で拝むことはできる。

商業ツアーではなくて、何かボランティア団体に関連するひとが個人的に企画しているらしいが、実はよくわかっていない。誘ってくれた親友が,以前にもそれで行ったというから、信用していくことにした。

◆

概略旅程は次のとおり。

関西空港→バンコク→カトマンズ→タラコット→ポカラ→ルンビニ→カトマンズ→バンコク→関西空港(3月28日~4月5日)

カトマンズとポカラではヒマラヤにトレッキングかヒマラヤ飛行機遊覧か、ぜひやりたい。大学時代の憧れを満たしたいのである。

カトマンズでは迷路のような町をうろうろと歩いてみたい。わたしの大学での研究指導教官であった恩師の藤岡通夫先生は、ネパール王宮の研究をなさっていたことを思い出したので、王宮を訪ねたい。

釈迦の生誕地ルンビニ訪問は、わたしには釈迦生誕地としてはまるで興味がわかない。

◆

ネパールに行こうと思うと建築同期の友人に話したら、同じく同期の親友であった建築家の後藤宣夫が、設計監理担当した博物館の建物がルンビニにあると教えてくれた。

2000年になくなった後藤宣夫は、丹下健三事務所の在籍していた1984年に現地に滞在してこれに携わったと、彼の作品集の年譜にもある。

釈迦が生まれた聖地を「ルンビニ園」として整備する計画を、丹下健三がマスタープランを作成したのだ。その中にルンビニ博物館がある。

ネット検索したら見つかった。

・Lumbini Museum

http://daishinji.net/essay/lumbini.shtml

http://www.panoramio.com/photo/15251567

ボールトの連続デザインは、なんだかルイス・カーンを連想させるが、この地域のデザインモチーフは共通するのだろうか。行って見れば分るだろう。

隣に国際研究所なる建物もあり、ソックリのデザインだからこちらも後藤担当だろう。

・Lumbini International Research Institute

http://www.panoramio.com/photo/4755616

昨日、黄金町にあるアート系の古書店にフラリと入って棚を見ていたら、おや、藤岡先生の書いた「ネパール建築逍遙」がある。見覚えのある本なので家の本棚にあるかもしれないが、偶然ながらタイミングがよすぎて、これはなにかのお導きだろうと1000円で買った。

実はそのときまで忘れていたのだが、上に書いたように恩師はネパール建築の研究者でもあったのだった。

美術出版社から発刊した分厚い大きな高価なネパール王宮の研究書があったような気がする。もしかしたら買ったかもしれないとわたしの書棚を探したがそれはなくて、おなじような高価な本の「京都御所」はあった。

ネパールも実はちょっと身近になった。

旅に出る前に事前勉強をしない主義できたのだが、こんどはちょっと勉強して行こうと思う。

いつか行けるからそのうちに、なんて思っている時間はない年頃だから、できそうなことならあまり分別もなく実行するのだ。

この前の海外旅行は2007年にヨーロッパアルプスだった。そのときもそんな感じではあったが、大学山岳部のときのあこがれを満たす目的に適う旅であった。

こんども同じような憧れを満たす目的に適うらしいのは、ヒマラヤがすぐそばだからトレッキングにいけるかもしれない、いけなくてもダウラギリやマナスルをこの目で拝むことはできる。

商業ツアーではなくて、何かボランティア団体に関連するひとが個人的に企画しているらしいが、実はよくわかっていない。誘ってくれた親友が,以前にもそれで行ったというから、信用していくことにした。

◆

概略旅程は次のとおり。

関西空港→バンコク→カトマンズ→タラコット→ポカラ→ルンビニ→カトマンズ→バンコク→関西空港(3月28日~4月5日)

カトマンズとポカラではヒマラヤにトレッキングかヒマラヤ飛行機遊覧か、ぜひやりたい。大学時代の憧れを満たしたいのである。

カトマンズでは迷路のような町をうろうろと歩いてみたい。わたしの大学での研究指導教官であった恩師の藤岡通夫先生は、ネパール王宮の研究をなさっていたことを思い出したので、王宮を訪ねたい。

釈迦の生誕地ルンビニ訪問は、わたしには釈迦生誕地としてはまるで興味がわかない。

◆

ネパールに行こうと思うと建築同期の友人に話したら、同じく同期の親友であった建築家の後藤宣夫が、設計監理担当した博物館の建物がルンビニにあると教えてくれた。

2000年になくなった後藤宣夫は、丹下健三事務所の在籍していた1984年に現地に滞在してこれに携わったと、彼の作品集の年譜にもある。

釈迦が生まれた聖地を「ルンビニ園」として整備する計画を、丹下健三がマスタープランを作成したのだ。その中にルンビニ博物館がある。

ネット検索したら見つかった。

・Lumbini Museum

http://daishinji.net/essay/lumbini.shtml

http://www.panoramio.com/photo/15251567

ボールトの連続デザインは、なんだかルイス・カーンを連想させるが、この地域のデザインモチーフは共通するのだろうか。行って見れば分るだろう。

隣に国際研究所なる建物もあり、ソックリのデザインだからこちらも後藤担当だろう。

・Lumbini International Research Institute

http://www.panoramio.com/photo/4755616

釈迦の誕生地なんてまったく興味なかったが、これで楽しみになった。

◆昨日、黄金町にあるアート系の古書店にフラリと入って棚を見ていたら、おや、藤岡先生の書いた「ネパール建築逍遙」がある。見覚えのある本なので家の本棚にあるかもしれないが、偶然ながらタイミングがよすぎて、これはなにかのお導きだろうと1000円で買った。

実はそのときまで忘れていたのだが、上に書いたように恩師はネパール建築の研究者でもあったのだった。

美術出版社から発刊した分厚い大きな高価なネパール王宮の研究書があったような気がする。もしかしたら買ったかもしれないとわたしの書棚を探したがそれはなくて、おなじような高価な本の「京都御所」はあった。

ネパールも実はちょっと身近になった。

旅に出る前に事前勉強をしない主義できたのだが、こんどはちょっと勉強して行こうと思う。

2011/01/08

365横浜ご近所再開発2011正月

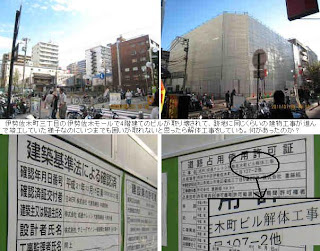

伊勢佐木モールの中ほどの伊勢佐木町三丁目にあった4階建てのビルが取り壊されたのは一昨年末頃だったろうか。

その大きな跡りはしばらく放置されていたが、去年の中ごろだったろうか工事が始まって、やっぱり4階建てくらいのビルができたらしいのだが、全面的に仮囲いをしたままなかなか正体を現さない。

工事標識にもビル名は書いてあるが用途が書いてない。仮囲いの隙間から見ると、どうもパチンコ屋かゲームセンターのような派手な装飾がしてある。ネオンかんばんもついているのに、いつまでたっても囲いが取れないので、よほど内装に金を掛けている水商売ビルだろうと思っていた。

今日そばを通って囲いの隙間から覗いたら、ビルの中間あたりがなくて青空が見えている。床スラブと鉄骨梁が妙に壊れた風に見えている。削岩機で壊している音が高い。

えっ、なんだろうと思って囲いにある道路専用許可標識を念入りに見たら、なんと解体工事と書いてある。本日の工事なるお知らせにも、屋上スラブ撤去搬出と書いてある。

できたばかりなのにもう解体しているのである。何があったのだろうか。確認建築確認済みとも書いてあるのだから、違反建築ってことはないだろうから、事業者の都合なのか??

◆

さてこちらは富士見町にある共同住宅だが、2階の床までコンクリートを打ってそれから1年ほど工事が止まっていた。

どうなるのだろうかと思っていたら、つぶれた跡を買い取ったデベロッパーがいたらしく、工事を再開した。3回床まで型枠工事が始まってうるさい音がする。

◆

もうひとつ山田町のペンシルビルは、順調に工事が進んで8階までコンクリートがうち終わって大きさが分った。

こうやって見ると左右のペンシルビルよりはかなり高い。容積率の緩和策が出る以前のビルと、緩和後の今との差だろうか。

なんにしてもすぐ裏宅地の隣接共同住宅は、まったく日が当たらないビルになってしまった。このような住宅は今後どうなるのだろうか。低家賃にして賃貸市場に出すと借りる人がいるとしても、低収入階層にならざるを得ないだろう。寿町の延長上か。

地域社会の形成を建築市場との関係でとらえる社会学的研究はあるのだろうか。

その大きな跡りはしばらく放置されていたが、去年の中ごろだったろうか工事が始まって、やっぱり4階建てくらいのビルができたらしいのだが、全面的に仮囲いをしたままなかなか正体を現さない。

工事標識にもビル名は書いてあるが用途が書いてない。仮囲いの隙間から見ると、どうもパチンコ屋かゲームセンターのような派手な装飾がしてある。ネオンかんばんもついているのに、いつまでたっても囲いが取れないので、よほど内装に金を掛けている水商売ビルだろうと思っていた。

今日そばを通って囲いの隙間から覗いたら、ビルの中間あたりがなくて青空が見えている。床スラブと鉄骨梁が妙に壊れた風に見えている。削岩機で壊している音が高い。

えっ、なんだろうと思って囲いにある道路専用許可標識を念入りに見たら、なんと解体工事と書いてある。本日の工事なるお知らせにも、屋上スラブ撤去搬出と書いてある。

できたばかりなのにもう解体しているのである。何があったのだろうか。確認建築確認済みとも書いてあるのだから、違反建築ってことはないだろうから、事業者の都合なのか??

◆

さてこちらは富士見町にある共同住宅だが、2階の床までコンクリートを打ってそれから1年ほど工事が止まっていた。

どうなるのだろうかと思っていたら、つぶれた跡を買い取ったデベロッパーがいたらしく、工事を再開した。3回床まで型枠工事が始まってうるさい音がする。

◆

もうひとつ山田町のペンシルビルは、順調に工事が進んで8階までコンクリートがうち終わって大きさが分った。

こうやって見ると左右のペンシルビルよりはかなり高い。容積率の緩和策が出る以前のビルと、緩和後の今との差だろうか。

なんにしてもすぐ裏宅地の隣接共同住宅は、まったく日が当たらないビルになってしまった。このような住宅は今後どうなるのだろうか。低家賃にして賃貸市場に出すと借りる人がいるとしても、低収入階層にならざるを得ないだろう。寿町の延長上か。

地域社会の形成を建築市場との関係でとらえる社会学的研究はあるのだろうか。

2011/01/07

364東京駅の移り変わりを追う

丸の内側は赤煉瓦駅舎の大改造中で、仮囲いと工事幕ばかりでどうにもしょうがない。工事現場風景の好きな人には、この変遷を追いかけるのも面白いだろう。

大丸11階の便所の窓からまたも写真を撮ってきたので、1987年の旧大丸屋上から撮った写真とを見比べる。87年の写真は左右二つの違うアングルの別の写真をつないでいるので、よくみると若干変なところがあるのでご注意。

2010年1月6日

1987年10月3日

八重洲側は旧大丸の入っていた鉄道会館がソックリ消えて、新幹線が丸見えになっている。やがてここにも何かが立つらしいから、この風景もそのうちに変わってしまう。

赤煉瓦駅舎の復原工事が今たけなわであるが、保全から復原への論理が明確でないままに進んでいるようだ。復元(復原)は善であるという妄信的な何かが働いて、あの貴重な太平洋戦争とその戦後復興の歴史を表現する東京駅の戦後の見事な修復の姿を、すっかり消滅させて省みない建築界が奇妙である。

東京駅に関しては、わたしは1986年から仕事で調査(建設省と国土庁からの委託)をして、1988年に赤煉瓦駅舎保全を決めたレポートをつくったので、その間の動きの内幕をある程度知っている。

わたしも古老となったので、後世のためにそのあたりの経緯など書いておいて、保全と復原・復元の問題点を指摘するべく、当時の資料も机の上とPCにあるのだが、論としてまとめるのになかなか手がつかないでいる。

これを書くとわたしの人生の宿題が終わるような気がしているからである。

あ、そうか、年寄りのケチと出し惜しみとは、こういうことが元にあるのか、?でも今年こそまとめよう、東京駅復原工事が終わる前に。

参照→

◆まちもり通信(伊達美徳アーカイブズ)

2011/01/01

363謹賀新年

今年という年が始まった。地球が回って365日前からちょうど一周したというだけだといえば、それだけのこと。なにもかわりはありはしない。

若いときからずっとそう思っていたが、年とってくるとすこしは何か思わないとバカにされそうな気がしてきた。

バカにされてもかまわぬが、バカにされる前に、なんだか年が改まるってことについて、なにかを感じるようになってきた。

つまり、人生の残り時間が少なくなってきて、この今日という冬の日(春でも夏の日でも良いのだが)と同じような日が、次の地球1周目にもあるかどうか分らない、となるとこの年の改まる日も次はないかもしれないと、そう思い出したのだ。

人生にまったく同じことはないが、同じようなことはあるだろう。今はこれができなくても、いつの日にかそのようなことができる機会が来るに違いないと希望を持って、また次の日から生きてきたのだが、年とると次の機会がない可能性が高いのである。

これはどうもちょっと弱ったことである。

これに対処するには、何でも思いついたらすぐにやる、これしかないと気がついた。無鉄砲でもなんでも、今やるしかない。これがことしのわたしの人生訓である。

う~む、こうやって“憎まれっ爺 世に憚る”のであるか。

さて、では今年の思いつきは最後の海外旅行だな、それもちょっとアブナイヤツをね。

というわけで、不良老年思いつき行動煽動の年賀状とあいなりました。

今年もまた退屈しない1年でありますように。ぜんぜん年賀じゃないな。

若いときからずっとそう思っていたが、年とってくるとすこしは何か思わないとバカにされそうな気がしてきた。

バカにされてもかまわぬが、バカにされる前に、なんだか年が改まるってことについて、なにかを感じるようになってきた。

つまり、人生の残り時間が少なくなってきて、この今日という冬の日(春でも夏の日でも良いのだが)と同じような日が、次の地球1周目にもあるかどうか分らない、となるとこの年の改まる日も次はないかもしれないと、そう思い出したのだ。

人生にまったく同じことはないが、同じようなことはあるだろう。今はこれができなくても、いつの日にかそのようなことができる機会が来るに違いないと希望を持って、また次の日から生きてきたのだが、年とると次の機会がない可能性が高いのである。

これはどうもちょっと弱ったことである。

これに対処するには、何でも思いついたらすぐにやる、これしかないと気がついた。無鉄砲でもなんでも、今やるしかない。これがことしのわたしの人生訓である。

う~む、こうやって“憎まれっ爺 世に憚る”のであるか。

さて、では今年の思いつきは最後の海外旅行だな、それもちょっとアブナイヤツをね。

というわけで、不良老年思いつき行動煽動の年賀状とあいなりました。

今年もまた退屈しない1年でありますように。ぜんぜん年賀じゃないな。

2010/12/26

362【有楽町西武閉店】数寄屋橋からの風景の今昔

|

| 東京・数寄屋橋風景今昔 |

有楽町西武百貨店が閉店したそうだ。西武のWEBサイトに閉店挨拶がある。

「永きにわたり地域の皆さまにご愛顧、ご支援いただいてまいりました西武有楽町店は本日12月25日(土)をもちまして営業を終了のうえ、閉店させていただきました。(以下略)」

おいおい、させていただきましたって言い方はないでしょ。それじゃあ、客が閉店しろって言ったから閉店したって聞こえますよ。

まあ、つい本音が出たのかもなあ、客がちっとも来ないから閉店したんだよ、そういいたかったのでしょうね、ごもっともなことで。

◆

有楽町西武の入っているマリオンビルができたのが1984年だから、26年間の営業だった。これは百貨店としては長いのか短いのか、どっちなんだろう。

一方の有楽町阪急は営業継続らしい。ここに東西の電鉄資本百貨店経営の実力差が現れていると見て良いのだろうか。

西武の後に入るのががルミネだそうだから、これも鉄道資本傘下であるのが興味深い。

鉄道資本が鉄道駅とはなれて物販事業をすると、どうもうまくいかないようだ。日本橋にあった東急は、元は白木屋デパートを乗っ取ったものだが、これも10年くらい前だったかつぶれた。

阪急は大丈夫か。銀座には名鉄資本のメルサがあるが、どうなんだろうか。ルミネもこれが鉄道から離れる営業の初めてのケースだそうだが、どうなんだろうか。

◆

西武の入っていたマリオンビルは、もとは日本劇場と朝日新聞本社が建っていたところで、敷地を合体して1984年に建て直したものである。

日本劇場は渡辺仁の設計で1933年竣工、華やかなレビュー劇場であった。渡辺は銀座和光、上野東京国立博物館、日比谷第一生命館、横浜ホテルニューグランドなどを設計している。

わたしは学生時代に、当時流行ったロカビリーのウエスタンカーニバルなるショーを見に行って、小坂一也とかウィリー沖山とかを観たことを覚えている。

5階にあるミュージックホールにも行ったことがある。お色気ショーはなんだか舞台が赤かったくらいしかよく覚えていないが、大男のE.Hエリックと芸名を忘れた小男のコントのほうが印象にある。

朝日新聞本社には従兄が勤めていたので、1950年代末に訪ねていって入ったことがある。一階ホールの傘のような鉄骨が印象にある。この建物は1927年に竣工している。設計は竹中工務店で、担当は後に有名になった建築家の石本喜久治である。

ここに最後に行ったのは1977年に、建築家山口文象についていったときだった。山口文象は1926年に石本喜久治のもとで、この建物の設計を手伝った。

これらを壊した跡にできたマリオンビルは、竹中工務店の設計である。

◆

池袋の田舎が本拠の西武百貨店としては、どうしても銀座に進出したかった。そこでこのマリオンビルで「銀座西武」百貨店を開業するつもりだったけど、あんな外れに出てきて銀座を名乗るのはおこがましいと、銀座老舗の旦那達から横槍が入って有楽町西武になったとか、その頃そんな話を聞いたことがある。

そしてバブル時代、堤清二にひきいられてイメージ合戦に出た西武は、「おいしい生活」なる糸井重里つくるキャッチコピーでマリオン現象をおこして時代を泡泡とリードするも、バブルパンクでいまや量販店のイトーヨーカ堂の傘下になる始末。

あちこちのバブル時代の遺物の片付けを今もやっている中に、この有楽町西武もあったということなんだろう。

西武は結局は銀座ブランドには、なれなかった。もっとも、銀座ブランドの老舗三越だって、業界としては新宿田舎新興勢力の伊勢丹の傘下に入ってるもんなあ。

銀座にはしばらく行ってないけど、最近は衣料や電器のファストショップつまり安売屋がけっこう進出しているそうだ。10年先にどうなっているか消長が楽しみである。

あ、まてよ、10年先と気軽に言ってるけど、こっちは消長どころか消一方だろうなあ。

「永きにわたり地域の皆さまにご愛顧、ご支援いただいてまいりました西武有楽町店は本日12月25日(土)をもちまして営業を終了のうえ、閉店させていただきました。(以下略)」

おいおい、させていただきましたって言い方はないでしょ。それじゃあ、客が閉店しろって言ったから閉店したって聞こえますよ。

まあ、つい本音が出たのかもなあ、客がちっとも来ないから閉店したんだよ、そういいたかったのでしょうね、ごもっともなことで。

◆

有楽町西武の入っているマリオンビルができたのが1984年だから、26年間の営業だった。これは百貨店としては長いのか短いのか、どっちなんだろう。

一方の有楽町阪急は営業継続らしい。ここに東西の電鉄資本百貨店経営の実力差が現れていると見て良いのだろうか。

西武の後に入るのががルミネだそうだから、これも鉄道資本傘下であるのが興味深い。

鉄道資本が鉄道駅とはなれて物販事業をすると、どうもうまくいかないようだ。日本橋にあった東急は、元は白木屋デパートを乗っ取ったものだが、これも10年くらい前だったかつぶれた。

阪急は大丈夫か。銀座には名鉄資本のメルサがあるが、どうなんだろうか。ルミネもこれが鉄道から離れる営業の初めてのケースだそうだが、どうなんだろうか。

◆

西武の入っていたマリオンビルは、もとは日本劇場と朝日新聞本社が建っていたところで、敷地を合体して1984年に建て直したものである。

日本劇場は渡辺仁の設計で1933年竣工、華やかなレビュー劇場であった。渡辺は銀座和光、上野東京国立博物館、日比谷第一生命館、横浜ホテルニューグランドなどを設計している。

わたしは学生時代に、当時流行ったロカビリーのウエスタンカーニバルなるショーを見に行って、小坂一也とかウィリー沖山とかを観たことを覚えている。

5階にあるミュージックホールにも行ったことがある。お色気ショーはなんだか舞台が赤かったくらいしかよく覚えていないが、大男のE.Hエリックと芸名を忘れた小男のコントのほうが印象にある。

朝日新聞本社には従兄が勤めていたので、1950年代末に訪ねていって入ったことがある。一階ホールの傘のような鉄骨が印象にある。この建物は1927年に竣工している。設計は竹中工務店で、担当は後に有名になった建築家の石本喜久治である。

ここに最後に行ったのは1977年に、建築家山口文象についていったときだった。山口文象は1926年に石本喜久治のもとで、この建物の設計を手伝った。

これらを壊した跡にできたマリオンビルは、竹中工務店の設計である。

◆

池袋の田舎が本拠の西武百貨店としては、どうしても銀座に進出したかった。そこでこのマリオンビルで「銀座西武」百貨店を開業するつもりだったけど、あんな外れに出てきて銀座を名乗るのはおこがましいと、銀座老舗の旦那達から横槍が入って有楽町西武になったとか、その頃そんな話を聞いたことがある。

そしてバブル時代、堤清二にひきいられてイメージ合戦に出た西武は、「おいしい生活」なる糸井重里つくるキャッチコピーでマリオン現象をおこして時代を泡泡とリードするも、バブルパンクでいまや量販店のイトーヨーカ堂の傘下になる始末。

あちこちのバブル時代の遺物の片付けを今もやっている中に、この有楽町西武もあったということなんだろう。

西武は結局は銀座ブランドには、なれなかった。もっとも、銀座ブランドの老舗三越だって、業界としては新宿田舎新興勢力の伊勢丹の傘下に入ってるもんなあ。

銀座にはしばらく行ってないけど、最近は衣料や電器のファストショップつまり安売屋がけっこう進出しているそうだ。10年先にどうなっているか消長が楽しみである。

あ、まてよ、10年先と気軽に言ってるけど、こっちは消長どころか消一方だろうなあ。

◆(追記101228)

有楽町で百貨店閉店事件といえば、「有楽町そごう」のこともついでに書いておこう。

有楽町駅前に「そごう」が開店したのは1957年5月25日だった。

その年の3月、わたしは狭い城下町盆地を抜け出して、だだっ広い関東平野の一角に暮らし始めた。以後の高度成長底辺都市漂流人生の始まりだった。

街にはフランク永井が歌う「有楽町で逢いしょう」がながれてた。

「あ、鉈を待てば、飴、が降る、濡手、粉糠と、木に掛かる、あ~あ、、」

こんな風にしか聞こえなくて、妙な気分で聞いていた記憶がある。今、U-TUBEで聞いてみたら、やっぱりこう聞こえたが、元の歌詞を知らない人もいるだろうから書いておく。

「貴方を待てば、雨が降る 濡れて来ぬかと、気にかかる あ~あ」

◆

後にその宣伝作戦の陣頭指揮した人から聞いて知ったが、大阪から東京に始めて進出するそごうの、有楽町開店のテレビ、映画、ラジオのメディアミックス宣伝作戦は、それが当たり前になる時代の端緒だったそうである。

映画の方は吉田正の作曲でフランク永井の唄であった。テレビ番組「有楽町で逢いましょう」の主題歌が、三木鶏郎作曲で唄はデユークエイセスで、これらはまったく違う歌だったそうだが、こちらは覚えがない。

この歌に出てくる外が見える2階の「ティールーム」に、大阪から修学旅行でやってきた従妹をつれて行ったことがある。そのときは有楽町駅東口の最近ようやく再開発されてできた「イトシア」あたりの路地の寿司屋に入り、日劇ではロカビリーも見た。

(今思い出したがフランクの歌の続きに「雨もいとしや、すすりなく~」とあったが、これでイトシアと名づけたのじゃないよなあ)

◆

建築学生としては、あの村野藤吾設計の「読売会館」に興味がつきなかった。青味を帯びた硝子ブロックと何本もの深い陰の横ストライプで微妙にカーブする壁面、上層階の白い品のよいテッセラタイル壁面、百貨店の階段の巧みさ、読売ホール内部の玄妙とも言うべきデザインに、大いに惹かれた。

関連して「新建築」事件というのがあったが、これは業界内コップの中の嵐。

読売会館は、80年代だったか外装が似て非なるものに改装されて輝きを失い、更にそごうが撤退後に安売り電器屋がはいると電飾がやたらにとりついて、同じ建物なのにこうも変なものになるのかと驚くばかり。

2010/12/22

361年寄り風邪

この上旬から胃の調子が悪いのがつづいて、どうも風邪らしいと思っていたら、中旬から腹は治って、今度は喉が痛くなってきた。

そして今、下旬になったら咳が出てしょうがない。気分が悪いが熱はない。

昔は風邪で熱と咳で寝込んでも1週間もあれば完治したのに、年とると風邪にかかる能力も落ちてきて、少しずつ症状を順番に巡るようになったから、治るのにも1ヶ月以上もかかるようになった。

あまり咳が出るので横隔膜が痛い。だから寝ていてもけっこう運動していることになるのだ。

食事もあまり取らないし、もちろん酒も飲まない。太りすぎが止まっているだろう。

風邪ひくと健康に良いような気がしてきた。

◆(追記101224)

風邪は下から上へとやってくる。胃、喉が終わると今度は鼻である。

この次は眼に来て、それから額に湯気が立つほど熱が出て、最後に頭髪がばっさりと抜け落ちて禿げ頭、いや、脳に来てボケる、という筋書きだろうか。

ずーッと寝ていると、とめどなく寝られるわが身体が不思議である。起きても朝やら昼やら夜やら分らないことがあると、そのままずーッと寝ているとどこまで行くのか楽しみな気分になってきて、またこれをやりたいと思う。

しかしながら現実は厳しく、空腹で胃から目覚めるのがナサケナイというか、よくできているというか。

そして今、下旬になったら咳が出てしょうがない。気分が悪いが熱はない。

昔は風邪で熱と咳で寝込んでも1週間もあれば完治したのに、年とると風邪にかかる能力も落ちてきて、少しずつ症状を順番に巡るようになったから、治るのにも1ヶ月以上もかかるようになった。

あまり咳が出るので横隔膜が痛い。だから寝ていてもけっこう運動していることになるのだ。

食事もあまり取らないし、もちろん酒も飲まない。太りすぎが止まっているだろう。

風邪ひくと健康に良いような気がしてきた。

◆(追記101224)

風邪は下から上へとやってくる。胃、喉が終わると今度は鼻である。

この次は眼に来て、それから額に湯気が立つほど熱が出て、最後に頭髪がばっさりと抜け落ちて禿げ頭、いや、脳に来てボケる、という筋書きだろうか。

ずーッと寝ていると、とめどなく寝られるわが身体が不思議である。起きても朝やら昼やら夜やら分らないことがあると、そのままずーッと寝ているとどこまで行くのか楽しみな気分になってきて、またこれをやりたいと思う。

しかしながら現実は厳しく、空腹で胃から目覚めるのがナサケナイというか、よくできているというか。

2010/12/17

360菅さんには諫早も沖縄も些細なことか

はじめに「広辞苑」を引いておく。

こだわ・る コダハル【自五】①さわる。さしさわる。さまたげとなる。 ②気にしなくてもよいような些細なことにとらわれる。拘泥する。「形式に―・る」 ③故障を言い立てる。なんくせをつける。

2010年12月16日の朝日新聞東京版の朝刊に、「諫早開門道険し 首相こだわり貫く」の見出しがある。

この意味は次のどれだろうか。

1.菅さんは、「諫早開門」をさしさわりがあると思っている。

2.菅さんは、気にしなくてもよいような些細な「諫早開門」ごときにとらわれている。

3.菅さんは、「諫早開門」になんくせをつけている。

記事の中味を読むと、諫早開門をしたいと思っているらしいから、1でも3でもなくて2のようだが、それも些細なことと思っているのではなさそうだから、ヘンな見出しである。

◆

これはどうも、朝日新聞が言葉遣いを間違ったらしい。

このごろはどうも間違った言い方が流行っていて、「レストランのこだわりの味のパスタ」なんていったりして、とうとう朝日新聞もそれに染まったらしい。

以前に政府の事業仕分けで、スーパーコンピューターについて世界で2番目じゃなぜいけないのって議員に言われて、富士通の社長が「それでもうちはスパコンにこだわる」といってると新聞に載っていた。どうして富士通にとってはスパコンは些細なことなんだろうか、と思ったことがある。http://datey.blogspot.com/2009/12/215.html

こうやって間違い言葉が優先していって、言葉はだんだんと意味を変えていくのだろう。

◆

追記(101218)

今朝の朝日新聞にも「菅首相 訪問にこだわる」との見出しがある。

菅さんがそういったとは書いていないから、その見出しつけた朝日新聞社の人(デスクと言う人かしら)がそう思っているのだろう。

つまり、「朝日新聞社としては沖縄訪問なんて些細なことと思っている。なのに、菅さんは訪問に妙に拘泥して行きたがった。おかしいな人だ」という意味になる。

菅さんか、仲井真さんか、どちらかが朝日新聞社に抗議するにちがいない、だって最近言葉づかいで抗議ごっこが流行っているもん。

朝日新聞デスクは“間違いこだわり”に、わたしは“こだわり間違い”に、それぞれこだわっているのか、とらわれているのか、執着しているのか。

こだわ・る コダハル【自五】①さわる。さしさわる。さまたげとなる。 ②気にしなくてもよいような些細なことにとらわれる。拘泥する。「形式に―・る」 ③故障を言い立てる。なんくせをつける。

2010年12月16日の朝日新聞東京版の朝刊に、「諫早開門道険し 首相こだわり貫く」の見出しがある。

この意味は次のどれだろうか。

1.菅さんは、「諫早開門」をさしさわりがあると思っている。

2.菅さんは、気にしなくてもよいような些細な「諫早開門」ごときにとらわれている。

3.菅さんは、「諫早開門」になんくせをつけている。

記事の中味を読むと、諫早開門をしたいと思っているらしいから、1でも3でもなくて2のようだが、それも些細なことと思っているのではなさそうだから、ヘンな見出しである。

◆

これはどうも、朝日新聞が言葉遣いを間違ったらしい。

このごろはどうも間違った言い方が流行っていて、「レストランのこだわりの味のパスタ」なんていったりして、とうとう朝日新聞もそれに染まったらしい。

以前に政府の事業仕分けで、スーパーコンピューターについて世界で2番目じゃなぜいけないのって議員に言われて、富士通の社長が「それでもうちはスパコンにこだわる」といってると新聞に載っていた。どうして富士通にとってはスパコンは些細なことなんだろうか、と思ったことがある。http://datey.blogspot.com/2009/12/215.html

こうやって間違い言葉が優先していって、言葉はだんだんと意味を変えていくのだろう。

◆

追記(101218)

今朝の朝日新聞にも「菅首相 訪問にこだわる」との見出しがある。

菅さんがそういったとは書いていないから、その見出しつけた朝日新聞社の人(デスクと言う人かしら)がそう思っているのだろう。

つまり、「朝日新聞社としては沖縄訪問なんて些細なことと思っている。なのに、菅さんは訪問に妙に拘泥して行きたがった。おかしいな人だ」という意味になる。

菅さんか、仲井真さんか、どちらかが朝日新聞社に抗議するにちがいない、だって最近言葉づかいで抗議ごっこが流行っているもん。

朝日新聞デスクは“間違いこだわり”に、わたしは“こだわり間違い”に、それぞれこだわっているのか、とらわれているのか、執着しているのか。

2010/12/14

359東京駅たそがれ

久しぶりに東京に行った。知人がオフィス開設40周年記念で大忘年会をするという。しばらく都市計画界の知人たちに顔を合わせてなくて、忘れられるのも癪なのでちょうど良い機会とでかけた。久方の方々に大勢であって、まあよかった。

途中に東京駅に降りて、八重洲側の新しい大丸13階の便所に寄る。便意なくとも入るのは便所が目的はなくて、ここのでかい窓から見る東京駅と丸の内の風景が目当てである。

もちろん便所でなくとも、レストランに入って窓際に座れば見えるのだが、便所なら無料であるところがよろしい。そのうちに横に増築するらしいから、そうしたらまた別の角度で見えるようになるだろう。

もちろん便所でなくとも、レストランに入って窓際に座れば見えるのだが、便所なら無料であるところがよろしい。そのうちに横に増築するらしいから、そうしたらまた別の角度で見えるようになるだろう。

2010年東京駅ホーム越しに丸の内方面を望む

2010/12/07

358サイトコンペ優秀賞

ウェブサイト「まちもり通信」を始めて10年、「伊達な世界」は2年半、この間になんだかんだで14万余の眼が閲覧していただいたらしい。

見てますよと、会う人からときどき言われることがあるが、実のところは、全体として、どこのどのようなお方がどうご覧になって思われているのか、よくわからないのがインターネットの宿命である。

この「伊達な世界」のほうにはグーグル側でアクセス分析するらしく、そのページを見ると、時間軸で閲覧数が分るし、どの記事がいちばん見られたか、どの国からアクセスしたかとか出てくる。

でもそれを見ても、まさかそんな記事をたくさんの人が読むわけないでしょ、とか、なんでそんなときに閲覧が集中するんだよ、とか、腑に落ちない分析となっていて、信用できない。このブログシステムの分析統計は変である。

◆

本の形になっているものは、歴史があるからそれなりに評価の仕方があって、内容や装丁に対する賞もあるのに、誕生間もないウェブサイトにはそんなものはまだないのかしら、こちらが知らないだけかと思っていたら、埼玉県のIT企業で構成する社団法人が、ホームページコンテストをやっているのを発見した。

これまでの入賞例を見ると、わたしも応募できそうである。「まちもり通信」の中から抜粋したものと新たなもので24ページのサイトを編集して応募した。

そうしたら、「シニアの部 優秀賞」に入ったのである。最優秀賞でないのが口惜しい。総合優勝でもないなあ。

評価基準が分らないが、とりあえずはわたしのやっていることは一定の評価にあることが分ったのが収穫である。

1月20日が表彰式なので出席して、審査員に何を評価したのか聞いてみたい。

あ、賞金が出るのかなあ、応募規定には「賞金総額100万円相当」と書いてあるけど、「相当」とは賞金じゃなくて賞品なのかなあ。

それにしても、このブログにはIT業の日本語知らずをボロクソに書いているにもかかわらず、賞を贈ってくださるとは、度量のある主催者だと敬服している。

◆

(付記110120)

2011年1月20日14時から、大宮駅前のパレスホテルにて、(社)埼玉県情報サービス産業協会主催のホームページコンテスト入賞者表彰式があった。

シニアの部優秀賞に入ったので、どんな人がどんな内容を応募し、どのような評価基準で審査したのか知りたかったので、行ってきた。

応募総数69点で入賞は21点だから、たいした競争率ではなかった。

●参照→入賞作品http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/index.html

1等賞に相当するのが埼玉県知事賞らしかったが、これをとったの中学生の女性だった。体験をベースにして一種の努力賞といってもよい一生懸命のつくり方であるが、文章がほんとに中学生なのかと思うような書きぶりであるのが気にかかる。受賞者代表で挨拶をしたが、なかなかしっかりした子である。

埼玉県知事賞 中学生女子の!釣り講座

http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/hpc2010/hyoshoshiki/sakuhin/sho-chu/A22/index.html

2等賞に相当するのがさいたま市長賞らしいが、これはなかなかよくできている。わたしが負けたと思ったのはこれだけである。内容も技術も独創性もある。そのほかの入賞作品は、独創性や社会への訴求性が弱かった。

さいたま市長賞 動く絵 UGOKY

http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/hpc2010/hyoshoshiki/sakuhin/ippan/C02/index.html

わたしと同じ部門のシニアの部最優秀賞はグラフィックデザインとしてはなかなかよいものである。ただ、インタネットでなくてもできる表現内容なのが気になる。

わたしはビリから3分の1くらいのあたりの順位だったようだ。

審査委員長が挨拶で、技術よりも内容で審査したとのことであった。

表彰式での司会者がわたしのサイト紹介を簡単にしてくれたが、ちょっとピント外れの言い方であった。わたしとしては社会批評としてみてほしいのに、画像の作り方が面白いとか、詩が書いてあると言われたのにはがっくり来た。

まあ、こちらの表現がまずいので、そうとしか観てくださらないのだろう。

終わってからの懇親会で、審査員にいろいろと審査基準を聞いてみたかったのだが、始まるまでの名士たちの挨拶がだらだらとながいので、もう嫌になって帰ってきた。

賞金の熨斗袋をあけてみたら、1万円、う~む。

わたしの入賞作品も協会のサイトに載っているが、そのうちに削除されるだろう。応募作品は「山村の四季を愉しむ」と「景観戯造」を再編集したものである。

見てますよと、会う人からときどき言われることがあるが、実のところは、全体として、どこのどのようなお方がどうご覧になって思われているのか、よくわからないのがインターネットの宿命である。

この「伊達な世界」のほうにはグーグル側でアクセス分析するらしく、そのページを見ると、時間軸で閲覧数が分るし、どの記事がいちばん見られたか、どの国からアクセスしたかとか出てくる。

でもそれを見ても、まさかそんな記事をたくさんの人が読むわけないでしょ、とか、なんでそんなときに閲覧が集中するんだよ、とか、腑に落ちない分析となっていて、信用できない。このブログシステムの分析統計は変である。

◆

本の形になっているものは、歴史があるからそれなりに評価の仕方があって、内容や装丁に対する賞もあるのに、誕生間もないウェブサイトにはそんなものはまだないのかしら、こちらが知らないだけかと思っていたら、埼玉県のIT企業で構成する社団法人が、ホームページコンテストをやっているのを発見した。

これまでの入賞例を見ると、わたしも応募できそうである。「まちもり通信」の中から抜粋したものと新たなもので24ページのサイトを編集して応募した。

そうしたら、「シニアの部 優秀賞」に入ったのである。最優秀賞でないのが口惜しい。総合優勝でもないなあ。

評価基準が分らないが、とりあえずはわたしのやっていることは一定の評価にあることが分ったのが収穫である。

1月20日が表彰式なので出席して、審査員に何を評価したのか聞いてみたい。

あ、賞金が出るのかなあ、応募規定には「賞金総額100万円相当」と書いてあるけど、「相当」とは賞金じゃなくて賞品なのかなあ。

それにしても、このブログにはIT業の日本語知らずをボロクソに書いているにもかかわらず、賞を贈ってくださるとは、度量のある主催者だと敬服している。

◆

(付記110120)

2011年1月20日14時から、大宮駅前のパレスホテルにて、(社)埼玉県情報サービス産業協会主催のホームページコンテスト入賞者表彰式があった。

シニアの部優秀賞に入ったので、どんな人がどんな内容を応募し、どのような評価基準で審査したのか知りたかったので、行ってきた。

応募総数69点で入賞は21点だから、たいした競争率ではなかった。

●参照→入賞作品http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/index.html

1等賞に相当するのが埼玉県知事賞らしかったが、これをとったの中学生の女性だった。体験をベースにして一種の努力賞といってもよい一生懸命のつくり方であるが、文章がほんとに中学生なのかと思うような書きぶりであるのが気にかかる。受賞者代表で挨拶をしたが、なかなかしっかりした子である。

埼玉県知事賞 中学生女子の!釣り講座

http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/hpc2010/hyoshoshiki/sakuhin/sho-chu/A22/index.html

2等賞に相当するのがさいたま市長賞らしいが、これはなかなかよくできている。わたしが負けたと思ったのはこれだけである。内容も技術も独創性もある。そのほかの入賞作品は、独創性や社会への訴求性が弱かった。

さいたま市長賞 動く絵 UGOKY

http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/hpc2010/hyoshoshiki/sakuhin/ippan/C02/index.html

わたしと同じ部門のシニアの部最優秀賞はグラフィックデザインとしてはなかなかよいものである。ただ、インタネットでなくてもできる表現内容なのが気になる。

わたしはビリから3分の1くらいのあたりの順位だったようだ。

審査委員長が挨拶で、技術よりも内容で審査したとのことであった。

表彰式での司会者がわたしのサイト紹介を簡単にしてくれたが、ちょっとピント外れの言い方であった。わたしとしては社会批評としてみてほしいのに、画像の作り方が面白いとか、詩が書いてあると言われたのにはがっくり来た。

まあ、こちらの表現がまずいので、そうとしか観てくださらないのだろう。

終わってからの懇親会で、審査員にいろいろと審査基準を聞いてみたかったのだが、始まるまでの名士たちの挨拶がだらだらとながいので、もう嫌になって帰ってきた。

賞金の熨斗袋をあけてみたら、1万円、う~む。

わたしの入賞作品も協会のサイトに載っているが、そのうちに削除されるだろう。応募作品は「山村の四季を愉しむ」と「景観戯造」を再編集したものである。

2010/12/06

357今度はURも賃貸住宅縮小か

先日、公営住宅の縮小を嘆いたら、こんどは都市再生機構も賃貸住宅を民間に売ると新聞記事にある。

2010年12月5日の日経新聞によると「都市機構、高額賃貸住宅を2.6万戸売却」として、国土交通省は来年から都市再生機構(UR)保有の賃貸住宅を民間企業や個人に売却する方針で、家賃月15万円以上などの高額物件を対象に、最大約2万6000戸を販売、家賃の引き上げも検討、だそうである。

URにとっては賃貸住宅はそのもっとも柱となる事業である。それを手ばなすとは、一体何を考えているか、貧すれば貪するとはこのことか、日本の居住政策はどこに行ったのか。

どうして住宅政策は経済政策のままで、社会政策にならないのか。民主党政府になっても変らないのか。

まったくもって困るんだよなあ、こんなことが流行ると、この次はわたしんちの公社も真似して同じことやろうと言い出すに決まっているんだから。

生活信条としてわざわざ公的賃借住宅を選んで住んでいるこちとらには、迷惑きわまることである。

2010年12月5日の日経新聞によると「都市機構、高額賃貸住宅を2.6万戸売却」として、国土交通省は来年から都市再生機構(UR)保有の賃貸住宅を民間企業や個人に売却する方針で、家賃月15万円以上などの高額物件を対象に、最大約2万6000戸を販売、家賃の引き上げも検討、だそうである。

URにとっては賃貸住宅はそのもっとも柱となる事業である。それを手ばなすとは、一体何を考えているか、貧すれば貪するとはこのことか、日本の居住政策はどこに行ったのか。

どうして住宅政策は経済政策のままで、社会政策にならないのか。民主党政府になっても変らないのか。

まったくもって困るんだよなあ、こんなことが流行ると、この次はわたしんちの公社も真似して同じことやろうと言い出すに決まっているんだから。

生活信条としてわざわざ公的賃借住宅を選んで住んでいるこちとらには、迷惑きわまることである。

2010/12/05

356老老介護実地演習

ただいまつれあいがぎっくり腰で身体不自由なので、老老介護の実地演習中である。

でもまあ、洗濯機も風呂も炊飯もほとんど自動式だし、空中楼閣の公的家だから建物管理のわずらわしさはないし、食べ物は5分も歩けば何でもそろう店があるし、かかりつけ医院は真下にあり、総合病院も50mの所にあるし、消防署も警察だって50mほどだし、ドヤ街だって風俗街だって300mほど先にあるし(あ、老老介護と関係ないか)、8年前に引っ越してきた都心暮らしは、こちらが身体機能低下を来してもなんとかなる期間が長くなるだろうと意図したとおりに便利なものである。

問題あるとすれば、どちらか元気ならばよいが、同時に故障になると困る。でもこれは若いカップルでも同様だから、老老カップルとしては同時故障になる確率が高い点が問題である。

強力な安全保障対策は、デキノヨイ息子たちが近くにいることである。

でもまあ、洗濯機も風呂も炊飯もほとんど自動式だし、空中楼閣の公的家だから建物管理のわずらわしさはないし、食べ物は5分も歩けば何でもそろう店があるし、かかりつけ医院は真下にあり、総合病院も50mの所にあるし、消防署も警察だって50mほどだし、ドヤ街だって風俗街だって300mほど先にあるし(あ、老老介護と関係ないか)、8年前に引っ越してきた都心暮らしは、こちらが身体機能低下を来してもなんとかなる期間が長くなるだろうと意図したとおりに便利なものである。

問題あるとすれば、どちらか元気ならばよいが、同時に故障になると困る。でもこれは若いカップルでも同様だから、老老カップルとしては同時故障になる確率が高い点が問題である。

強力な安全保障対策は、デキノヨイ息子たちが近くにいることである。

2010/11/30

355立ち退き補償よこせ血出痔TV

今日の朝日新聞に、「周波数再編、劇場困った マイク使えない?TV中継にも影響」なる記事がある。

asahi.comによれば、「総務省が進める電波利用の再編で、現在、劇場やホールのワイヤレスマイクとテレビ中継などが使っている周波数帯が、新たに携帯電話に割り当てられる方向が固まった。「立ち退き」を迫られた形の音楽や演劇、放送関係者には、反発と困惑が広がっている」

そして「周波数帯が変われば、いま使っているワイヤレスの音響機器はすべて買い替えが必要になる」ので、「総務省はこうした買い替えなどに必要な費用を1千億円程度とみており、「跡地」を使う携帯電話事業者に負担してもらう方針だ」そうだ。

つまり、「立ち退き」で起きる損害の補償をするって言うのだ。

えっ、おいおい、そっちの補償はいいけど、こっちの補償はどうしてくれるんだよ。

変ですよ、だってさ、オレの家のTVも血出痔で「立ち退き」にあっているのに、その損害は全部こちらが負担せよって言ってて、それなのに音楽や演劇、放送関係者にだけは補償金を出すのは、まったくもって不公平きわまるでしょ。

こちらにも補償金をよこせ。

◆

先日、外に出かけている間にTV放送があった能「三ツ山」の予約録画をしておいた。

それを再生してみていて、どうも変なコマーシャルがずっと映っているのに気がついた。

NHKなのにおかしいと思って、読むと総務省の広告で「血出痔の相談は、、、」とある。

この名人・豊島訓三の能を見ているあいだずっとこの広告が出っぱなしとは、無粋きわまる。ジャマでしょうがないから、そこに紙を貼り付けて見たのであった。

相談先の「血出痔凍るセンター」電話番号が書いてあるので、そこに「血出痔補償金はいくらで、いつ、どうやって受け取るのでしょうか」と、相談してみようかなあ。

参照→145血出痔の準備

参照→295血出痔TV

asahi.comによれば、「総務省が進める電波利用の再編で、現在、劇場やホールのワイヤレスマイクとテレビ中継などが使っている周波数帯が、新たに携帯電話に割り当てられる方向が固まった。「立ち退き」を迫られた形の音楽や演劇、放送関係者には、反発と困惑が広がっている」

そして「周波数帯が変われば、いま使っているワイヤレスの音響機器はすべて買い替えが必要になる」ので、「総務省はこうした買い替えなどに必要な費用を1千億円程度とみており、「跡地」を使う携帯電話事業者に負担してもらう方針だ」そうだ。

つまり、「立ち退き」で起きる損害の補償をするって言うのだ。

えっ、おいおい、そっちの補償はいいけど、こっちの補償はどうしてくれるんだよ。

変ですよ、だってさ、オレの家のTVも血出痔で「立ち退き」にあっているのに、その損害は全部こちらが負担せよって言ってて、それなのに音楽や演劇、放送関係者にだけは補償金を出すのは、まったくもって不公平きわまるでしょ。

こちらにも補償金をよこせ。

◆

先日、外に出かけている間にTV放送があった能「三ツ山」の予約録画をしておいた。

それを再生してみていて、どうも変なコマーシャルがずっと映っているのに気がついた。

NHKなのにおかしいと思って、読むと総務省の広告で「血出痔の相談は、、、」とある。

この名人・豊島訓三の能を見ているあいだずっとこの広告が出っぱなしとは、無粋きわまる。ジャマでしょうがないから、そこに紙を貼り付けて見たのであった。

相談先の「血出痔凍るセンター」電話番号が書いてあるので、そこに「血出痔補償金はいくらで、いつ、どうやって受け取るのでしょうか」と、相談してみようかなあ。

参照→145血出痔の準備

参照→295血出痔TV

2010/11/29

354関内駅近くの違反建築

散歩していたら、ビルのピロティの前に、こんな表示がしてある。

アレ、おかしいな、ここは公開空地のはずだぞと、あたりを見たら、やっぱりあった。

ここは横浜市環境設計制度による公開空地であると、立派な表示がしてある。

関係者のほか立ち入り禁止とは、立派な法令違反行為である。

そうしたいなら、建物のボーナスで貰った容積率割増分の床面積と、斜線制限の緩和の部分の出っ張りを取り壊す必要がありますよ。

横浜市は是正の指導をしなさいよ。

◆

参考までに、建築基準法第59条の2 総合設計制度による横浜市市街地環境設計制度の一部を引用しておく。

第2編 公開空地の基準

第1章 公開空地の定義

1 基本的事項

(1)公開空地は一般の人が通常自由に通行又は利用(占用的利用は除く。)できるものとし、原則として終日一般に開放できるものとする。

第7編 維持・管理等

第1章 公開空地等の維持・管理

1 建築主は、第2編第1章1に則り、公開空地を一般に開放し、維持・管理を適切に行うものとする。また、その旨の誓約書を様式1により、許可申請時に市長宛に提出するものとする。

アレ、おかしいな、ここは公開空地のはずだぞと、あたりを見たら、やっぱりあった。

ここは横浜市環境設計制度による公開空地であると、立派な表示がしてある。

関係者のほか立ち入り禁止とは、立派な法令違反行為である。

そうしたいなら、建物のボーナスで貰った容積率割増分の床面積と、斜線制限の緩和の部分の出っ張りを取り壊す必要がありますよ。

横浜市は是正の指導をしなさいよ。

◆

参考までに、建築基準法第59条の2 総合設計制度による横浜市市街地環境設計制度の一部を引用しておく。

第2編 公開空地の基準

第1章 公開空地の定義

1 基本的事項

(1)公開空地は一般の人が通常自由に通行又は利用(占用的利用は除く。)できるものとし、原則として終日一般に開放できるものとする。

第7編 維持・管理等

第1章 公開空地等の維持・管理

1 建築主は、第2編第1章1に則り、公開空地を一般に開放し、維持・管理を適切に行うものとする。また、その旨の誓約書を様式1により、許可申請時に市長宛に提出するものとする。

2010/11/28

353公営住宅縮小の愚策

今日の朝日新聞朝刊によれば、多くの自治体で公営住宅を縮小の傾向にあるという。

その理由が、入居者が高齢者ばかりになっていて、今後人口が減るからだそうだ。

それは間違っているよ。

だって、高齢者はこれから増えるのは間違いないでしょ。

そもそも高齢者ばかり入るような入居資格を設定するからそうなるので、子育て世代だって入りたいのに、収入基準では入れないという。基本が間違っている。

その証拠には、入居希望者の倍率は8倍以上もある。これが1倍を切っているのならともかく、こんなに入りたくても入れない人たちがいるのに、縮小とは間違いもは甚だしい。

◆

民主党政権になっても、住宅政策は自民党政権時代とかわらない。

このところいろいろ民主党政権も言われているが、マスメディアは始めはちやほするが、すぐに飽きて足を引っぱるほうがニュースになるって有様。

それに冗談もユーモアも解さないおバカな大衆が乗るって、このパターンは衆愚そのものである。

初期故障だとおもって、もうちょっと我慢したいのだが、住宅政策についてはこの政権にはがっかりしている。

その理由が、入居者が高齢者ばかりになっていて、今後人口が減るからだそうだ。

それは間違っているよ。

だって、高齢者はこれから増えるのは間違いないでしょ。

そもそも高齢者ばかり入るような入居資格を設定するからそうなるので、子育て世代だって入りたいのに、収入基準では入れないという。基本が間違っている。

その証拠には、入居希望者の倍率は8倍以上もある。これが1倍を切っているのならともかく、こんなに入りたくても入れない人たちがいるのに、縮小とは間違いもは甚だしい。

◆

民主党政権になっても、住宅政策は自民党政権時代とかわらない。

このところいろいろ民主党政権も言われているが、マスメディアは始めはちやほするが、すぐに飽きて足を引っぱるほうがニュースになるって有様。

それに冗談もユーモアも解さないおバカな大衆が乗るって、このパターンは衆愚そのものである。

初期故障だとおもって、もうちょっと我慢したいのだが、住宅政策についてはこの政権にはがっかりしている。

2010/11/25

352【横浜都計審】発言しないままのだんまり市議委員て何のための委員か

市会議員という方はおとなしい人たちなのだろうか、それともめったなことでは発言をされない人たちだろうか、それとも議事内容について何にも意見も見識もない人たちだろうか。

今日は横浜市の都市計画審議会だったので、傍聴に行った。

何しろ会場がわたしの家から歩いて十分足らずのところであるから、買い物ついでに便利である。

7月まではわたしは委員だったので、傍聴される側にいたが、任期が切れた今回からは傍聴する側である。

2年前までは一般市民として傍聴に毎度通っていたから、それが元に戻ったのである。

さて、出席委員は19名、そのうち10名が市会議員から選出された委員である。こ

の方々は、審議会の1時間半、全く一言も発言をなさらなかったのであった。雁首を並べていらっしゃるのだが、あまりの静寂さに不気味でさえあった。

これはわたしが委員であった前回の審議会のときも、けっこうもめた議案があったのに、市議委員全員が不気味に3時間余も黙りこくったままであった。

ここまで沈黙されると、なにか特別の理由があるのだろうかと不審に思う。連続だんまり記録(なんてものがあるとすれば)を更新しようとなさっているのだろうか。

◆

わたしが退任した後の公募市民委員は、男女二人の方が新任された。どのような方か存じ上げないが、それなりの発言をされていた。

“それなり”とは、事前に資料を調べれば分かる制度について初歩質問するのではなく、もうちょっと突っ込んで本質を追求してほしいと言う意味を込めている。

学識委員が12名なのだが、そのうち5名も欠席である。10名全員が出席しても黙りこくる市議委員も問題だが、こんなにも大勢の専門家が欠席するのはもっと問題である。

あいかわらず市議会日程優先で審議会日程を決めるているからだろうか。

まあ、事務局としては専門家に突っ込まれるよりは、なにも言わないで賛成だけする市議委員を優先したいのだろう。その気持ちは分かるが、まったくもってケシカラン。

◆

議題となっている場所を事前に見に行って発言しているのかしらと、委員の発言を聞いていたが、どうもどなたも見には行っていないらしい。

わたしは必ず現地を見に行っていた。だから問題がよく分かったのである。わたしは今回からはもう委員ではないし、事前に資料もないから、現地を見に行っていないので、事務局の資料説明を聞いても、問題の所在がほとんど分からなかった。

とくに今回の生産緑地に関しては、現地に行くと必ず問題があるもので、わたしが委員のときに2回この議題があったが、いずれのときもたくさんの問題指摘をして、議案に反対したものであった。

なにしろ、これほど都市計画審議会を馬鹿にした制度はないのである。現地を見てご覧、その上で都計審に出てきなさいよ。

◆

傍聴者がわたしひとりだけだった。

傍聴席と資料を20名分も用意してあるのが、もったいなかった。だからといって次から少なくすればよいのではないが、一人の市民としてなんだか寂しいことである。

そもそも平日の昼日中にやって、一般の人が傍聴に来るのは、そうとうに閑人か(わたし)、議題に関係ある当事者だけになるだろう。

以前に審議会でわたしが提案した、休日の昼とか平日の夜に開催せよと言う提案は通らなかったが、そのときに事務局の言い訳が、「だから議事録を公開しているのだ」と言うのであった。

ところがである。この前の審議会は7月5日であったが、その議事録が公開されたのは4ヵ月半も後の11月21日であった。

これじゃあ、あんまりにも後出しすぎて、当日傍聴の代替とはとてもいえない。議事録を20日目ぐらいで公開せよ、と言うわたしの提案は無視されたままである。

もっとも、その議事録を読んだとて、都市計画には必須の図表や図面あるいは写真が一切載ってないから、なにを言っているのかさっぱり分からない。審議会の議事内容を公開しているとは、とても言いがたい代物である。

そこで、わが横浜都計審市民委員体験記を書いて公表したのである。これなら分かるよ。

●参照→あなたの街の都市計画はこんな会議で決めている

まあ、なんですな、世の中いろいろと腹立つことあるので、年寄りのボケ防止になって、こりゃまたありがたいことでございます。

●参照→都市計画審議会を改革せよ

https://sites.google.com/site/machimorig0/#tokeisin

今日は横浜市の都市計画審議会だったので、傍聴に行った。

何しろ会場がわたしの家から歩いて十分足らずのところであるから、買い物ついでに便利である。

7月まではわたしは委員だったので、傍聴される側にいたが、任期が切れた今回からは傍聴する側である。

2年前までは一般市民として傍聴に毎度通っていたから、それが元に戻ったのである。

さて、出席委員は19名、そのうち10名が市会議員から選出された委員である。こ

の方々は、審議会の1時間半、全く一言も発言をなさらなかったのであった。雁首を並べていらっしゃるのだが、あまりの静寂さに不気味でさえあった。

これはわたしが委員であった前回の審議会のときも、けっこうもめた議案があったのに、市議委員全員が不気味に3時間余も黙りこくったままであった。

ここまで沈黙されると、なにか特別の理由があるのだろうかと不審に思う。連続だんまり記録(なんてものがあるとすれば)を更新しようとなさっているのだろうか。

◆

わたしが退任した後の公募市民委員は、男女二人の方が新任された。どのような方か存じ上げないが、それなりの発言をされていた。

“それなり”とは、事前に資料を調べれば分かる制度について初歩質問するのではなく、もうちょっと突っ込んで本質を追求してほしいと言う意味を込めている。

学識委員が12名なのだが、そのうち5名も欠席である。10名全員が出席しても黙りこくる市議委員も問題だが、こんなにも大勢の専門家が欠席するのはもっと問題である。

あいかわらず市議会日程優先で審議会日程を決めるているからだろうか。

まあ、事務局としては専門家に突っ込まれるよりは、なにも言わないで賛成だけする市議委員を優先したいのだろう。その気持ちは分かるが、まったくもってケシカラン。

◆

議題となっている場所を事前に見に行って発言しているのかしらと、委員の発言を聞いていたが、どうもどなたも見には行っていないらしい。

わたしは必ず現地を見に行っていた。だから問題がよく分かったのである。わたしは今回からはもう委員ではないし、事前に資料もないから、現地を見に行っていないので、事務局の資料説明を聞いても、問題の所在がほとんど分からなかった。

とくに今回の生産緑地に関しては、現地に行くと必ず問題があるもので、わたしが委員のときに2回この議題があったが、いずれのときもたくさんの問題指摘をして、議案に反対したものであった。

なにしろ、これほど都市計画審議会を馬鹿にした制度はないのである。現地を見てご覧、その上で都計審に出てきなさいよ。

◆

傍聴者がわたしひとりだけだった。

傍聴席と資料を20名分も用意してあるのが、もったいなかった。だからといって次から少なくすればよいのではないが、一人の市民としてなんだか寂しいことである。

そもそも平日の昼日中にやって、一般の人が傍聴に来るのは、そうとうに閑人か(わたし)、議題に関係ある当事者だけになるだろう。

以前に審議会でわたしが提案した、休日の昼とか平日の夜に開催せよと言う提案は通らなかったが、そのときに事務局の言い訳が、「だから議事録を公開しているのだ」と言うのであった。

ところがである。この前の審議会は7月5日であったが、その議事録が公開されたのは4ヵ月半も後の11月21日であった。

これじゃあ、あんまりにも後出しすぎて、当日傍聴の代替とはとてもいえない。議事録を20日目ぐらいで公開せよ、と言うわたしの提案は無視されたままである。

もっとも、その議事録を読んだとて、都市計画には必須の図表や図面あるいは写真が一切載ってないから、なにを言っているのかさっぱり分からない。審議会の議事内容を公開しているとは、とても言いがたい代物である。

そこで、わが横浜都計審市民委員体験記を書いて公表したのである。これなら分かるよ。

●参照→あなたの街の都市計画はこんな会議で決めている

まあ、なんですな、世の中いろいろと腹立つことあるので、年寄りのボケ防止になって、こりゃまたありがたいことでございます。

●参照→都市計画審議会を改革せよ

https://sites.google.com/site/machimorig0/#tokeisin

2010/11/22

351【各地の風景】静岡県は次郎長親分の清水湊に行ってきた

♪ ぺぺんぺぺぺんぺん ヨーオッハッ ぺぺぺン

旅行けば~ 駿河の路に 茶の香り ヨーオッ

名大なるかな 東海道 名所古跡の多いところ ハーッ

中でも三保の羽衣の 松と並んでその名を残す ぺペン

街道一の親分は 清水湊の次郎長~

ペペペンペン ペ~ンペペンペン ♪

◆

これは昔々のこと、わたしが少年時代に一世を風靡した、広澤虎造なる浪花節語りの「清水の次郎長」シリーズ冒頭部分です。

もう次郎長の浪花節なんてご存じない方が多いでしょうが、今でもときに言われる「バカは死ななきゃあ、なおらな~い」ってのは、この中の一節です。

あ、といってもわたしは浪花節世代じゃないですよ、親の世代がそうあったので、少年の頃はなんとなく耳に入っていました。でもうろ覚えなので、U-TUBEで聞いて書いたのが冒頭のクダリです。

◆

なんでこんな話をしているのかというと、その清水の次郎長の清水湊(今じゃあ静岡市清水区のうち)に行ってきたからです。

そこの昔の港湾の街なかにある、石造りの蔵を見てきました。江戸時代から廻船問屋が立ち並ぶ港湾流通の中心地でしたから、荷を入れる蔵があちことにあり、それは伊豆石で作ってありますので堅固なものです。

この街は太平洋戦争末期に、駿河湾にやって来たアメリカの軍艦からの艦砲射撃で燃えたのですが、石蔵はさすがに焼け残ったそうです。

いまや港湾流通機能は衰えて、水辺にあったたくさんの石蔵は取り壊され、数少なくなっています。

今ある屋敷地内の蔵は、ほとんどが店蔵ではなくて屋敷地の裏にあって、表から見えにくいので、知らない間になくなることもあるようです。

そこで地元の有志が「しみず蔵倶楽部」なる会を作って、どこにあるか探すと共に、持ち主とコンタクトして新たな機能で活用保存しようと活動しています。

港町の風情を持っている路地の街のあちこちに、石蔵がひっそりとそして凛として建っています。

そのひとつを持ち主の好意で開放していただき、街歩きの後で見学会の一行は美味い地酒を飲んできました。

◆

で、清水の次郎長の話です。

さすがに清水には、次郎長通りという懐かしい雰囲気の商店街があり、その一角には次郎長生家があって、次郎長グッズお土産を売っているのです。

もちろん次郎長がどんな人だったか、パネル展示やパンフレットなどもあります。

浪花節の次郎長は、賭博やってる暴力団の親分で、同業者との抗争に明け暮れているストーリーばかりだったように覚えています。

ところがなんと、後半生では港湾流通業や社会事業もやったのだとか、そんなことも書いてあります。

ということで、廃れた港町のまちおこし材料に、次郎長さんも登場しているようです。ただし、次郎長の名を知っている人は、今の世にどれくらいいるもんでしょうかねえ。

静岡市となった今では、郷土の偉人はなんと言っても徳川家康でしょうねえ。

次郎長や家康に対抗できる今の清水の人は誰だろうと考えつつ歩いていたら、ありましたよ、鈴与さんの豪邸が、。

そう、TV見ないからよくはしらないけど、サッカーチーム一家の胴元(というのかしら)とか、航空会社という廻船屋をやったりして、これはまさに清水の次郎長の現代版ですね。

あ、そうそう、こちらさまのお屋敷には、さすがに立派な石蔵がありましたねえ、お宝が入っていそうな。

◆

清水に行くんだと、清水出身の友人に言ったら、次郎長通りを通って小学校に通っていたんだとメールがきました。

次郎長通りは、どこか懐かしいような魚屋とか練り物屋とか和菓子屋とかが、あまり凝らない看板建築を並べていて、くたびれたアーケードのシャッター通りです。

ここをランドセルをしょった少女が歩いていく、三丁目の夕陽のような風景を幻視しましたね。

そういえば、TV見ないからこれもよく知らないけど、清水はチビマルコとか言う漫画の舞台だそうで、次郎長通りを歩いてたのはその女の子か。

◆

この次郎長通りから細い横丁を入ると石の蔵があり、そこの裏路地は昔はどうも色街だったらしい様子の建物の残滓も見えるのでした。

蔵を探して裏道を歩きまわっていると、ひょいとお稲荷さんの境内に出たり、どうもこの道は昔は水路だったなと思わせたり、道端に井戸があって昔はこれに屋根があって釣瓶で水を汲み上げたんだろうなと思わせたり、石蔵を紅葉盛りの蔦が一面に真っ赤に飾っていたり、なかなか楽しい路地の街でした。

わたしの好きな、いわゆるB級街並みです。ぜひとも「全国路地のまち連絡協議会」に参加してもらいたいなと思いました。参照http://jsurp.net/roji/

♪ ペペペンペン ペ~ンペペンペン

地球の上に朝が来る その裏側は夜だろう~

西の国ならヨーロッパ、東の国なら東洋の~ ♪

(後を忘れたけど関連して思いだした耳に残る節回し

これは広澤虎造じゃないよ、虎造節をアレンジして歌った

コミックバンド「川田晴久とダイナ・ブラザーズ」

あ、最後のあたりを思い出したぞ)

♪ 川田とダイナブラザーズ

時間くるま~で つとめましょうお~

ペペペンペン ペ~ンペペンペン ♪

アレ、清水とはなんの関係もないな。

旅行けば~ 駿河の路に 茶の香り ヨーオッ

名大なるかな 東海道 名所古跡の多いところ ハーッ

中でも三保の羽衣の 松と並んでその名を残す ぺペン

街道一の親分は 清水湊の次郎長~

ペペペンペン ペ~ンペペンペン ♪

◆

これは昔々のこと、わたしが少年時代に一世を風靡した、広澤虎造なる浪花節語りの「清水の次郎長」シリーズ冒頭部分です。

もう次郎長の浪花節なんてご存じない方が多いでしょうが、今でもときに言われる「バカは死ななきゃあ、なおらな~い」ってのは、この中の一節です。

あ、といってもわたしは浪花節世代じゃないですよ、親の世代がそうあったので、少年の頃はなんとなく耳に入っていました。でもうろ覚えなので、U-TUBEで聞いて書いたのが冒頭のクダリです。

◆

なんでこんな話をしているのかというと、その清水の次郎長の清水湊(今じゃあ静岡市清水区のうち)に行ってきたからです。

そこの昔の港湾の街なかにある、石造りの蔵を見てきました。江戸時代から廻船問屋が立ち並ぶ港湾流通の中心地でしたから、荷を入れる蔵があちことにあり、それは伊豆石で作ってありますので堅固なものです。

この街は太平洋戦争末期に、駿河湾にやって来たアメリカの軍艦からの艦砲射撃で燃えたのですが、石蔵はさすがに焼け残ったそうです。

いまや港湾流通機能は衰えて、水辺にあったたくさんの石蔵は取り壊され、数少なくなっています。

今ある屋敷地内の蔵は、ほとんどが店蔵ではなくて屋敷地の裏にあって、表から見えにくいので、知らない間になくなることもあるようです。

そこで地元の有志が「しみず蔵倶楽部」なる会を作って、どこにあるか探すと共に、持ち主とコンタクトして新たな機能で活用保存しようと活動しています。

港町の風情を持っている路地の街のあちこちに、石蔵がひっそりとそして凛として建っています。

そのひとつを持ち主の好意で開放していただき、街歩きの後で見学会の一行は美味い地酒を飲んできました。

◆

で、清水の次郎長の話です。

さすがに清水には、次郎長通りという懐かしい雰囲気の商店街があり、その一角には次郎長生家があって、次郎長グッズお土産を売っているのです。

もちろん次郎長がどんな人だったか、パネル展示やパンフレットなどもあります。

浪花節の次郎長は、賭博やってる暴力団の親分で、同業者との抗争に明け暮れているストーリーばかりだったように覚えています。

ところがなんと、後半生では港湾流通業や社会事業もやったのだとか、そんなことも書いてあります。

ということで、廃れた港町のまちおこし材料に、次郎長さんも登場しているようです。ただし、次郎長の名を知っている人は、今の世にどれくらいいるもんでしょうかねえ。

静岡市となった今では、郷土の偉人はなんと言っても徳川家康でしょうねえ。

次郎長や家康に対抗できる今の清水の人は誰だろうと考えつつ歩いていたら、ありましたよ、鈴与さんの豪邸が、。

そう、TV見ないからよくはしらないけど、サッカーチーム一家の胴元(というのかしら)とか、航空会社という廻船屋をやったりして、これはまさに清水の次郎長の現代版ですね。

あ、そうそう、こちらさまのお屋敷には、さすがに立派な石蔵がありましたねえ、お宝が入っていそうな。

◆

清水に行くんだと、清水出身の友人に言ったら、次郎長通りを通って小学校に通っていたんだとメールがきました。

次郎長通りは、どこか懐かしいような魚屋とか練り物屋とか和菓子屋とかが、あまり凝らない看板建築を並べていて、くたびれたアーケードのシャッター通りです。

ここをランドセルをしょった少女が歩いていく、三丁目の夕陽のような風景を幻視しましたね。

そういえば、TV見ないからこれもよく知らないけど、清水はチビマルコとか言う漫画の舞台だそうで、次郎長通りを歩いてたのはその女の子か。

◆

この次郎長通りから細い横丁を入ると石の蔵があり、そこの裏路地は昔はどうも色街だったらしい様子の建物の残滓も見えるのでした。

蔵を探して裏道を歩きまわっていると、ひょいとお稲荷さんの境内に出たり、どうもこの道は昔は水路だったなと思わせたり、道端に井戸があって昔はこれに屋根があって釣瓶で水を汲み上げたんだろうなと思わせたり、石蔵を紅葉盛りの蔦が一面に真っ赤に飾っていたり、なかなか楽しい路地の街でした。

わたしの好きな、いわゆるB級街並みです。ぜひとも「全国路地のまち連絡協議会」に参加してもらいたいなと思いました。参照http://jsurp.net/roji/

♪ ペペペンペン ペ~ンペペンペン

地球の上に朝が来る その裏側は夜だろう~

西の国ならヨーロッパ、東の国なら東洋の~ ♪

(後を忘れたけど関連して思いだした耳に残る節回し

これは広澤虎造じゃないよ、虎造節をアレンジして歌った

コミックバンド「川田晴久とダイナ・ブラザーズ」

あ、最後のあたりを思い出したぞ)

♪ 川田とダイナブラザーズ

時間くるま~で つとめましょうお~

ペペペンペン ペ~ンペペンペン ♪

アレ、清水とはなんの関係もないな。

2010/11/15

350【言葉の酔時記】現代IT語裏辞典をつくったぞ

『現代語裏辞典』(筒井康隆)が売れているらしい。

そこでわたしも負けずに『現代IT語裏辞典』を作ることにした。

おバカ言葉だらけで種に不自由しない。筒井流のエッチ度も少し加えているが、レベルは及びもつかない。

・アイコン:①視線と視線を交わすこと(アイコンタクトの略語) ②藍と紺を混同すること

・アクセス:あくせくしつつ到達してもバカなことしか書いてないよなあ

・アダルトサイト:当初は幼児の言うようなことばかり書いていたのが、次第に大人びてそれらしいことを書くように成長してきたホームページのこと

・圧縮ソフト:やわらかく圧縮すること

・アナログ【穴魯愚】:いまだに昔のTV受像機で見ている人を「あな魯愚なるかな」とあざける。反対語「出痔樽」

・一太郎:一太郎や~い(なんで可笑しいか分かるかな)

・インストール:受胎させること

・インターネット:①内部の網のこと。②インターチェンジあたりで網を張ってスピード違反を捕まえること。③どうでもいいことを伝え合うこと。

・ウェブサイト:サーフィン場、波止場

・お気に入り:なんでここだけくだけた言い方になるんだよ、ならば「検索」は「お探しもの」、「挿入」は「はめこみ」、「移動」は「お引っ越し」とか言えよ。

・オンライン:綱渡り

・キーボード:食いカス、コーヒー、ジュースなどを裏表にこびりつかせる鍵盤

・ギガバイト:アルバイトで10億円稼ぐこと

・クラウド:雲行き怪しいIT業界のこと

・クリック:クリを指でいじくること →例:右クリック=右手指でいじくること

・ケータイ:懐中式電子情報交換無線装置

・コピーペースト:論文制作方法 (略語:コピペ)

・更新:単に追加記事を載せること(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・購読:無料メールマガジン配信を受けること(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・サーバー【魚~青↑】(鯖を引き伸ばしたイントネーションのつもり。IT語は東北弁イントネーションで発音するものらしい)コンピュータに間違い言葉をサービスする機械のこと

・サイト【斉藤↑】(尻あがりに東北弁風に発音)電網のなかのどこかの場所のことらしいが、斉藤さんが発明したのでその名を取って発音する。

・シェアウェア:数人で共用して使う衣類 類語:シェアルーム

・サムネイル:①親指の爪。②クリックすると全然違う写真が出てくる小写真。

・ソフトウェア:柔らかい衣類

・チデジ【血出痔↑】:地上で出痔樽放送するので、テレビ受像機を買い換えなければならなくなって、家計に赤血が出て痔になること。

・ツイッター:長文を書く能力のない人のための電子メール術

・データ【出~たっ↑】(尻あがりに東北弁風に発音):PCの中でどこに行ったか分からないデータがタマタマ見つかると「出た~っ」と喜ぶ。

・ディスク【でぃ掬う↑】(尻あがりに東北弁風に発音)要するに円盤のことだろ

・デジタル【出痔樽】:「血出痔」を見よ。反対語「穴魯愚」

・投稿:自分が主宰するブログに自分が書き込むこと(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・トラックバック:貨物自動車が後退すること

・ドラッグ&ドロップ:薬を飲んで吐き出すこと

・2チャンネル:うちのアナログTV受像機ではここにBS2を設定した

・ネット【熱湯↑】(尻あがりに東北弁風に発音)網のこと。この網をつかってどうでもいいことを伝え合うのがインターネット

・ネットワーク:網にひっかって逃げられない仕事

・ハードウェア:硬い着物のこと

・パスワード:「合言葉」って立派な日本語があるのにIT屋が知らないもんだから翻訳できなかったらしい →例:「山」「川」

・パソコン通信:懐かしいなあ、その前はワープロ通信といったなあ

・プロバイダ:職業売女

・ブックマーク:本印

・フリーソフトウェア:柔らかな衣類を脱ぐこと

・ブリーフケース:下着パンツ入れ

・ブロードバンド:くだらぬものでもどんどん結んでしまう幅の広い帯

・ブログ【風呂愚↑ blog】:風呂の中の屁のごとく愚にもつかぬことをだらだら垂れること

・ヘルプ:読んでも分からず、ちっとも助からないのでOh Help!

・ホームページ:自分のこれを開設して初めてホームレスではなくなる

・マイクロソフト:①ミニソフトクリーム ②小さくて柔らかなアレのこと

・マッキントッシュ:マックとトッシュが設立したリンゴを売る会社

・マナーモード:①エケチットモード(なぜ可笑しいか分かるかな) ②お行儀気分って何のこと?、え、ムードじゃないの?

・マニュアル:①意味不明のことを書いた文書 ②日本語を知らない奴が書いた日本語に似たような言葉の本

・マルチメディア:口、手振り、身振りを使って話し合うこと

・メール【眼選る↑】(尻あがりに東北弁風に発音)猫も杓子も文章書きになって、ちょっとは本も読むようになるかと思ったけど、書いてる内容がアホだからそうはならなかった。

・メガバイト:アルバイトで100万円稼ぐこと

・USB:B級アメリカ

・ユビキタス【指切ったス、湯引き足すUbiquitous】:①指を切ること ②指でいじくっていてモヤモヤ来すこと

・リセット:ああ、ここで人生リセットしてやり直せたらなあ

・リンク:コンピューター業界専用のスケート場

・ログイン:「山」と言われて「川」と答えると、中に入れさせてくれること

・ワード【和~銅↑】:余計なおせっかい焼き

・ワイヤレスマウス:尻尾のない鼠

そこでわたしも負けずに『現代IT語裏辞典』を作ることにした。

おバカ言葉だらけで種に不自由しない。筒井流のエッチ度も少し加えているが、レベルは及びもつかない。

・アイコン:①視線と視線を交わすこと(アイコンタクトの略語) ②藍と紺を混同すること

・アクセス:あくせくしつつ到達してもバカなことしか書いてないよなあ

・アダルトサイト:当初は幼児の言うようなことばかり書いていたのが、次第に大人びてそれらしいことを書くように成長してきたホームページのこと

・圧縮ソフト:やわらかく圧縮すること

・アナログ【穴魯愚】:いまだに昔のTV受像機で見ている人を「あな魯愚なるかな」とあざける。反対語「出痔樽」

・一太郎:一太郎や~い(なんで可笑しいか分かるかな)

・インストール:受胎させること

・インターネット:①内部の網のこと。②インターチェンジあたりで網を張ってスピード違反を捕まえること。③どうでもいいことを伝え合うこと。

・ウェブサイト:サーフィン場、波止場

・お気に入り:なんでここだけくだけた言い方になるんだよ、ならば「検索」は「お探しもの」、「挿入」は「はめこみ」、「移動」は「お引っ越し」とか言えよ。

・オンライン:綱渡り

・キーボード:食いカス、コーヒー、ジュースなどを裏表にこびりつかせる鍵盤

・ギガバイト:アルバイトで10億円稼ぐこと

・クラウド:雲行き怪しいIT業界のこと

・クリック:クリを指でいじくること →例:右クリック=右手指でいじくること

・ケータイ:懐中式電子情報交換無線装置

・コピーペースト:論文制作方法 (略語:コピペ)

・更新:単に追加記事を載せること(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・購読:無料メールマガジン配信を受けること(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・サーバー【魚~青↑】(鯖を引き伸ばしたイントネーションのつもり。IT語は東北弁イントネーションで発音するものらしい)コンピュータに間違い言葉をサービスする機械のこと

・サイト【斉藤↑】(尻あがりに東北弁風に発音)電網のなかのどこかの場所のことらしいが、斉藤さんが発明したのでその名を取って発音する。

・シェアウェア:数人で共用して使う衣類 類語:シェアルーム

・サムネイル:①親指の爪。②クリックすると全然違う写真が出てくる小写真。

・ソフトウェア:柔らかい衣類

・チデジ【血出痔↑】:地上で出痔樽放送するので、テレビ受像機を買い換えなければならなくなって、家計に赤血が出て痔になること。

・ツイッター:長文を書く能力のない人のための電子メール術

・データ【出~たっ↑】(尻あがりに東北弁風に発音):PCの中でどこに行ったか分からないデータがタマタマ見つかると「出た~っ」と喜ぶ。

・ディスク【でぃ掬う↑】(尻あがりに東北弁風に発音)要するに円盤のことだろ

・デジタル【出痔樽】:「血出痔」を見よ。反対語「穴魯愚」

・投稿:自分が主宰するブログに自分が書き込むこと(なんで可笑しいか分かるかな、言葉を知らないIT屋が間違って翻訳したのだ)

・トラックバック:貨物自動車が後退すること

・ドラッグ&ドロップ:薬を飲んで吐き出すこと

・2チャンネル:うちのアナログTV受像機ではここにBS2を設定した

・ネット【熱湯↑】(尻あがりに東北弁風に発音)網のこと。この網をつかってどうでもいいことを伝え合うのがインターネット

・ネットワーク:網にひっかって逃げられない仕事

・ハードウェア:硬い着物のこと

・パスワード:「合言葉」って立派な日本語があるのにIT屋が知らないもんだから翻訳できなかったらしい →例:「山」「川」

・パソコン通信:懐かしいなあ、その前はワープロ通信といったなあ

・プロバイダ:職業売女

・ブックマーク:本印

・フリーソフトウェア:柔らかな衣類を脱ぐこと

・ブリーフケース:下着パンツ入れ

・ブロードバンド:くだらぬものでもどんどん結んでしまう幅の広い帯

・ブログ【風呂愚↑ blog】:風呂の中の屁のごとく愚にもつかぬことをだらだら垂れること

・ヘルプ:読んでも分からず、ちっとも助からないのでOh Help!

・ホームページ:自分のこれを開設して初めてホームレスではなくなる

・マイクロソフト:①ミニソフトクリーム ②小さくて柔らかなアレのこと

・マッキントッシュ:マックとトッシュが設立したリンゴを売る会社

・マナーモード:①エケチットモード(なぜ可笑しいか分かるかな) ②お行儀気分って何のこと?、え、ムードじゃないの?

・マニュアル:①意味不明のことを書いた文書 ②日本語を知らない奴が書いた日本語に似たような言葉の本

・マルチメディア:口、手振り、身振りを使って話し合うこと

・メール【眼選る↑】(尻あがりに東北弁風に発音)猫も杓子も文章書きになって、ちょっとは本も読むようになるかと思ったけど、書いてる内容がアホだからそうはならなかった。

・メガバイト:アルバイトで100万円稼ぐこと

・USB:B級アメリカ

・ユビキタス【指切ったス、湯引き足すUbiquitous】:①指を切ること ②指でいじくっていてモヤモヤ来すこと

・リセット:ああ、ここで人生リセットしてやり直せたらなあ

・リンク:コンピューター業界専用のスケート場

・ログイン:「山」と言われて「川」と答えると、中に入れさせてくれること

・ワード【和~銅↑】:余計なおせっかい焼き

・ワイヤレスマウス:尻尾のない鼠

2010/11/13

349【横浜ご近所探検】ただいま世界一安全な横浜の都心

横浜都心はどこもかしこも警官だらけの景観である。

ただいま横浜都心の海岸部にある国際会議場でAPECなる会議をやっていて、遠くからやってきた小浜じゃなくてオバマとか、フチンタオ(字がわからん)とか、ナントカスキー(だったか?それともなんとかエフか?)とか、イミョンパッとか、カンチョッジン(菅直人)とかいう、地球上各地の要人の用心しているんだろう。

今日は万国橋会議場で研修会に参加していて、その昼休みにぶらぶらとAPEC見物に行ってきた。

できればAPECを1年中やっていてもらいたいものである。

ただいま横浜都心の海岸部にある国際会議場でAPECなる会議をやっていて、遠くからやってきた小浜じゃなくてオバマとか、フチンタオ(字がわからん)とか、ナントカスキー(だったか?それともなんとかエフか?)とか、イミョンパッとか、カンチョッジン(菅直人)とかいう、地球上各地の要人の用心しているんだろう。

今日は万国橋会議場で研修会に参加していて、その昼休みにぶらぶらとAPEC見物に行ってきた。

道であった知り合いから「逮捕されないようにね」なんていわれながらも、野次馬は止まらない。

APEC会場の手前100mくらいの橋で完全交通遮断、IDカードのない人はここから先へは行けませんと警官が声高に言う。

小学生がひとり、地図を持ってこの橋の先にあるらしい行き先を遮断警官に聞いている。あっちへぐる~りと遠回りして行けと言われて、半べそをかいている。

やってきた男女カップルもここから先デートコースお断りとて、AVECでAPEC見物もダメ。

やってきた男女カップルもここから先デートコースお断りとて、AVECでAPEC見物もダメ。

今日は稼ぎ時の土曜日だというのに、そばの大遊園地は休業させられている。

でもまあ、おかげでこのあたりは世界一の安全な街である。これじゃあ、テロはもとより、万引きもできにくいし、横断歩道信号無視横断なんていつもやってることもコワゴワである。

通行する車も少ないので静かである。なかなかよろしい。できればAPECを1年中やっていてもらいたいものである。

◆

関内駅近くで、かなり大勢で長いデモ隊行列に出会った。APEC反対のシュプレヒコール(いまでもこう言うか?)、プラカードや幕を掲げている。妙なお祭気分のような仮装の人もいる。

久しぶりにデモ隊に出会って、60年安保世代としては懐かしくなって、入れてもらおうかと思ったが、まあ、やめておいた。

こうやって反対デモを堂々とできる今の世の中は、とりあえず健全であると思う。

これだけ警官が多くても、うっかり道を聞いてはいけない。だって、山形県警、青森県警、秋田県警なんて、制服の背中に書いてあるんだもの。

今日は鎌倉も世界一安全らしい。要人夫人たちがエキスカーションで鎌倉見物だからである。

なんでも14日にはオバマが鎌倉大仏見物で抹茶アイスクリームを食うのだとかで、しばらくは安全な鎌倉がつづく。

なんでも14日にはオバマが鎌倉大仏見物で抹茶アイスクリームを食うのだとかで、しばらくは安全な鎌倉がつづく。

2010/11/09

348【世相戯評】尖閣事件極秘資料がネット流出して海保はオキノドク

尖閣諸島での中国漁船と配乗保安庁の船との衝突事件のビデオ画像を、何者かがインターネット動画投稿公開サイトに載せたという。

わたしもサイト検索して見た。グーグル検索サイトにあった産経新聞のページに入ったら、その画像へのリンクがあり、二つの衝突を見ることができた。

TVのニュースではその動画のコピーを放映しているし、新聞もその動画からコピーらしい写真を載せている。

海上保安庁が流出させた人を告発し、検察庁がそれを受理したから、この動画は違法流出容疑の代物であるらしい。

で、どうも分からないのだが、違法容疑の代物を、そうやって勝手にコピーして、マスメディアで公開してよいのだろうか。

これってその容疑者の行為を幇助していることのような気がするが、ちがうか。

おりから、警視庁の公安関係文書がネットに流出しているが、こちらはTVも新聞もそのコピーを見せてくれないのは、どうしてだろうか。

尖閣画像も警視庁安資料も状況は同じであろうに、不思議である。

海上保安庁のように、警視庁はなぜ犯人を告発しないのか(告発と言う手続きのことはよく分からないが)。

◆

もうひとつ気になるのは、尖閣事件画像の著作権はどこが持っているのだろうか。もしも海上保安庁が持っているなら、マスメディアはそこの許可を取ったのだろうか。

これもおりから、村上春樹のベストセラー小説(わたしは読まないが)の中国語デジタル海賊版が、堂々とネット販売されているそうだ。ネット販売屋はそれが海賊かどうかは知らない、文句あるなら小説家か出版社が、それを書いた奴と話せよと言うのだそうだ。ニセモノを売っても、つくるやつが悪くて売るほうは関係ないというのだ。

途上国だった1950~60年代の日本がまさにそうだったし(made in Japanとは安物偽物の代名詞だった)、今の中国がまさにそこにいるのだが、マスメディア屋は今も昔のままか。

この論理で言うと、新聞もTVも著作権問題は、投稿した奴と海上保安庁で話をつけろってことか。著作権問題には人一倍神経質な新聞社が、そんないいかげんでよいのだろうか。

いい加減で良いのなら、ぜひとも警視庁流出の公安資料も、新聞に堂々と掲載してほしい。でないと、海上保安庁だけがギャンギャン言われていて、なんだかお気の毒だぞ。

わたしもサイト検索して見た。グーグル検索サイトにあった産経新聞のページに入ったら、その画像へのリンクがあり、二つの衝突を見ることができた。

TVのニュースではその動画のコピーを放映しているし、新聞もその動画からコピーらしい写真を載せている。

海上保安庁が流出させた人を告発し、検察庁がそれを受理したから、この動画は違法流出容疑の代物であるらしい。

で、どうも分からないのだが、違法容疑の代物を、そうやって勝手にコピーして、マスメディアで公開してよいのだろうか。

これってその容疑者の行為を幇助していることのような気がするが、ちがうか。

おりから、警視庁の公安関係文書がネットに流出しているが、こちらはTVも新聞もそのコピーを見せてくれないのは、どうしてだろうか。

尖閣画像も警視庁安資料も状況は同じであろうに、不思議である。

海上保安庁のように、警視庁はなぜ犯人を告発しないのか(告発と言う手続きのことはよく分からないが)。

◆

もうひとつ気になるのは、尖閣事件画像の著作権はどこが持っているのだろうか。もしも海上保安庁が持っているなら、マスメディアはそこの許可を取ったのだろうか。

これもおりから、村上春樹のベストセラー小説(わたしは読まないが)の中国語デジタル海賊版が、堂々とネット販売されているそうだ。ネット販売屋はそれが海賊かどうかは知らない、文句あるなら小説家か出版社が、それを書いた奴と話せよと言うのだそうだ。ニセモノを売っても、つくるやつが悪くて売るほうは関係ないというのだ。

途上国だった1950~60年代の日本がまさにそうだったし(made in Japanとは安物偽物の代名詞だった)、今の中国がまさにそこにいるのだが、マスメディア屋は今も昔のままか。

この論理で言うと、新聞もTVも著作権問題は、投稿した奴と海上保安庁で話をつけろってことか。著作権問題には人一倍神経質な新聞社が、そんないいかげんでよいのだろうか。

いい加減で良いのなら、ぜひとも警視庁流出の公安資料も、新聞に堂々と掲載してほしい。でないと、海上保安庁だけがギャンギャン言われていて、なんだかお気の毒だぞ。

2010/11/07

347【横浜ご近所探検】横浜ご近所再開発流行り

横浜都心に引っ越してきて8年、その間にあたりでけっこうたくさんの共同住宅ビル(わたしはあえてマンションと言わない、名ばかりマンションだから)が建ったし、今も建ちつつある。こんなに需要があるのだろうか。

北隣では、2階の床までコンクリートを打っていたのに、去年4月、そこでデベロッパーが倒産したらしくて1年半ばかり工事を停止していた。

駐車場だからいつでもできそうだからなあ、そうなったら逃げ出すか、それもいいけど引越しがめんどくさいなあ。

北隣では、2階の床までコンクリートを打っていたのに、去年4月、そこでデベロッパーが倒産したらしくて1年半ばかり工事を停止していた。

最近になって買い手のディベロッパーがついたらしく、工事再開のお知らせパンフが郵便受けに入ってきた。プランを見るとほとんどが1寝室か1寝室+ダイニングキチンだから、もしかしたら投資型の区分所有共同住宅か。

参照→092隣に迫る大不況

東隣では、小さな敷地に鉛筆のような細い共同住宅ビルが建設中である。これは1寝室ばかりの賃貸住宅らしい。これはその北隣の既存共同住宅を真っ暗にしてしまった。

参照→297共同住宅ペンシルビル

2ブロック先に、2棟の県公社であったらしい1960年代と思われる古い共同住宅ビルがあり、戦後史を物語っているようで興味深かったが、2008年にそのうちの1棟が建替えられて高層共同住宅になった。

もう1棟も同じかと思ったら、なかなかそうならない。だんだんと空き家が増えていく様子が見えていたが、この10月になって遂に撤去工事が始まった。区分所有型共同ビルになるらしく、宣伝マンが板囲いの前でパンフを配っている。

気になるのは、今度のビルで始めに建ったほうは半分くらいは日陰になるらしいことだ。

その北隣ブロックでも区分所有共同住宅が建ち、更にその隣あたりでは高齢者用の共同住宅が建設中である。わたしの家の前のブロックにも建つのじゃあるまいかと心配になってきた。

2010/11/05

346【世相戯評】物の値段がわからん

新聞を読んでいたり街を歩いていると、そんなに安くてよいのかという物の値段の広告に出くわす。今日の朝日新聞からそれを拾ってみる。

13面に、安物PCの通信販売広告がある。中古品で1万円から3万5千円、それはまあよいとしても、「当社指定インターネット申し込み」で100円とはどういうことだ。

新聞折り込みチラシ広告の新品PCでも、「当社…」だと3万円も安くなると書いてある。

でもこちらはもう、昔きちんと金を払ってインターネットプロバイダーと契約したし、PCもきちんと買ったのだから、なんだよ~今頃って、もうバカらしくて新たにPCを買う気が、まったく起きなくなってしまった。

もう買うのやめたッ、誰かからお古をタダで貰いたいものだ。

◆

14面にも一面全部を使った通信販売広告がある。絹製パジャマ1980円、布団4980円である。なんだか安すぎて気持ちが悪い。

そんな安物にこんな全面広告の広告(多分1千万円を超える掲載費)をかけるのが不審である。

どこか欠陥商品か、あるいは注文で知られたこちらの住所などが悪用されるにちがいない、うっかりひっかからないぞ、と思うこちらは、正常か異常か。

◆

15面経済欄に、エコポイントなるなんだかよく分からないもので、安売り電器屋が大儲けしているとの記事がある。

これって要するに税金を使って儲けてるってことである。大いに腹が立つ。

同じ面に、小さな電気自動車を売り出して、その値段が398万円、ところがそれに国の補助金が114万円出るのだそうだ。

おいおい、エコだからって自動車は自動車だぞ、作ること自体がエコじゃないし、走らせると電気エネルギー消費するし、衝突すれば人身事故がおきてこれこそエコじゃないし、なんで税金をつぎ込むんだよ。

どっちもエゴポイントだよな。腹が立つ。

車に乗らないオレ様がいちばんエコなんだぞ、114万円よこせ。

◆

ファストフード牛丼屋の値段競争の記事もある。1杯280円、250円だそうである。

わたしはどんぶりものはあまり好きではないが、昔、いそがしかった頃のこと、昼飯時間を節約するために安牛丼屋にはいったこともあるにはある。

だが、アレはほんとに不味い。脂ギトギト肉と霜降り肉とを間違えているらしい。

まあ、好きな人は勝手にどうぞだけど、時にはちゃんとしたすき焼き屋さんの牛丼も食いなさいよ。

◆

17面の株値の欄、かつて生命保険(合名会社)にはいっていて、そこが株式会社になったとて、株を配給(というのかしら)してきた。

20年以上も前のことであったが、そのときの株価が9000円弱であったと記憶する。今日の新聞のそれは1657円とある。

経済のことは分からないが、あの頃の5分の1の景気ということかしら。あの株はわたしの会社を廃止するときに処分した。

◆

小説家のよしもとばななと村上龍の写真が、35面にある。自分で電子書籍会社を作って、出版を始めるとのこと。

村上は既に1500円でダウンロードできる小説を売り出しているそうだ。

1500円が安いのか高いのか、よく分からない。

紙に比べると安いようにも思うが、流通や印刷経費を考えるともっと安くてもよさそうな気もする。でも、小説は原価計算するものではないな。

そうか、わたしの著作も「まちもり通信」で売ってみるか。買う人がいてもいなくても、流通原価はタダみたいなものだからなあ。

13面に、安物PCの通信販売広告がある。中古品で1万円から3万5千円、それはまあよいとしても、「当社指定インターネット申し込み」で100円とはどういうことだ。

新聞折り込みチラシ広告の新品PCでも、「当社…」だと3万円も安くなると書いてある。

でもこちらはもう、昔きちんと金を払ってインターネットプロバイダーと契約したし、PCもきちんと買ったのだから、なんだよ~今頃って、もうバカらしくて新たにPCを買う気が、まったく起きなくなってしまった。

もう買うのやめたッ、誰かからお古をタダで貰いたいものだ。

◆

14面にも一面全部を使った通信販売広告がある。絹製パジャマ1980円、布団4980円である。なんだか安すぎて気持ちが悪い。

そんな安物にこんな全面広告の広告(多分1千万円を超える掲載費)をかけるのが不審である。

どこか欠陥商品か、あるいは注文で知られたこちらの住所などが悪用されるにちがいない、うっかりひっかからないぞ、と思うこちらは、正常か異常か。

◆

15面経済欄に、エコポイントなるなんだかよく分からないもので、安売り電器屋が大儲けしているとの記事がある。

これって要するに税金を使って儲けてるってことである。大いに腹が立つ。

同じ面に、小さな電気自動車を売り出して、その値段が398万円、ところがそれに国の補助金が114万円出るのだそうだ。

おいおい、エコだからって自動車は自動車だぞ、作ること自体がエコじゃないし、走らせると電気エネルギー消費するし、衝突すれば人身事故がおきてこれこそエコじゃないし、なんで税金をつぎ込むんだよ。

どっちもエゴポイントだよな。腹が立つ。

車に乗らないオレ様がいちばんエコなんだぞ、114万円よこせ。

◆

ファストフード牛丼屋の値段競争の記事もある。1杯280円、250円だそうである。

わたしはどんぶりものはあまり好きではないが、昔、いそがしかった頃のこと、昼飯時間を節約するために安牛丼屋にはいったこともあるにはある。

だが、アレはほんとに不味い。脂ギトギト肉と霜降り肉とを間違えているらしい。

まあ、好きな人は勝手にどうぞだけど、時にはちゃんとしたすき焼き屋さんの牛丼も食いなさいよ。

◆

17面の株値の欄、かつて生命保険(合名会社)にはいっていて、そこが株式会社になったとて、株を配給(というのかしら)してきた。

20年以上も前のことであったが、そのときの株価が9000円弱であったと記憶する。今日の新聞のそれは1657円とある。

経済のことは分からないが、あの頃の5分の1の景気ということかしら。あの株はわたしの会社を廃止するときに処分した。

◆

小説家のよしもとばななと村上龍の写真が、35面にある。自分で電子書籍会社を作って、出版を始めるとのこと。

村上は既に1500円でダウンロードできる小説を売り出しているそうだ。

1500円が安いのか高いのか、よく分からない。

紙に比べると安いようにも思うが、流通や印刷経費を考えるともっと安くてもよさそうな気もする。でも、小説は原価計算するものではないな。

そうか、わたしの著作も「まちもり通信」で売ってみるか。買う人がいてもいなくても、流通原価はタダみたいなものだからなあ。

2010/11/04

345【法末の四季】法末にも秋の色が濃い

中越山村の法末に秋がやってきた。棚田の米の穫り入れはもう全部終わった。

今年の夏は暑すぎた。それなのに不思議なことに水は不足しなかった。こんなもうすぐ尾根になる谷川もないところなのに、どのような水路のネットワークがあるのだろうか、深雪が土中に蓄えられているのか。

わたしたちの棚田の米の収穫は、去年の8割くらいだった。味は良いのだが、見たところ白濁粒が混じる率が多いようで、透明感に欠ける。

売り物としては、一等米の率が少ないのはそういうところにあるらしいが、わたしたちは見た目よりも美味ければそれで良いのだ。

もうすぐやってくる豪雪に備えて冬支度にとりかからなければならない。

この前の冬は豪雪で2メートル以上積った。道路は集落共同の除雪機がまわるけれど、自分の敷地内は自分で除雪しなければならない。

しばらく留守にすると、庭に積った雪が屋根の雪とつながって、家はすっぽりと深雪に包まれてしまう。

雪かきと言わず雪掘りというくらい深い。年とると雪国の冬は暮しにくい。

家を放棄して街に暮らす人が増える。廃屋が増える。冬の雪がやがて廃屋を押しつぶし倒壊させる。そこに蔦が絡まり、木が生えてきて、そうやって村は自然に還って行く。

四季の風景は、四季ごとにそれぞれ美しい。人間はいなくなっても、自然は全く自立的にその姿を四季ごとに装う。

●参照→山村の四季を愉しむ

今年の夏は暑すぎた。それなのに不思議なことに水は不足しなかった。こんなもうすぐ尾根になる谷川もないところなのに、どのような水路のネットワークがあるのだろうか、深雪が土中に蓄えられているのか。

わたしたちの棚田の米の収穫は、去年の8割くらいだった。味は良いのだが、見たところ白濁粒が混じる率が多いようで、透明感に欠ける。

売り物としては、一等米の率が少ないのはそういうところにあるらしいが、わたしたちは見た目よりも美味ければそれで良いのだ。

もうすぐやってくる豪雪に備えて冬支度にとりかからなければならない。

この前の冬は豪雪で2メートル以上積った。道路は集落共同の除雪機がまわるけれど、自分の敷地内は自分で除雪しなければならない。

しばらく留守にすると、庭に積った雪が屋根の雪とつながって、家はすっぽりと深雪に包まれてしまう。

雪かきと言わず雪掘りというくらい深い。年とると雪国の冬は暮しにくい。

家を放棄して街に暮らす人が増える。廃屋が増える。冬の雪がやがて廃屋を押しつぶし倒壊させる。そこに蔦が絡まり、木が生えてきて、そうやって村は自然に還って行く。

四季の風景は、四季ごとにそれぞれ美しい。人間はいなくなっても、自然は全く自立的にその姿を四季ごとに装う。

●参照→山村の四季を愉しむ

2010/11/03

344【本づくり趣味】「本の雑誌」に本づくり趣味のことを投稿したら掲載された

「本の雑誌」という名の雑誌がある。椎名誠たちがもう35年も前に創刊した、本好き人間のための月刊誌である。わたしはその頃から愛読している。

ちょっとマニアックな面もあるが、書き手がなかなかに興味ある人たちだし、小説やエッセイもあって面白い。

中に「三角窓口」という読者投稿欄がある。始めてそこに投稿したら掲載された。下記のような文である。

若い頃は、読んでいる本を他人に知られるのが恥かしかった。紙カバーのかけ方を数年にわたっていろいろ工夫していたが、ある方法に落ち着いた。

本誌6月号の「カバー掛けの旅」を見て、おお、わたしは「由緒正しい掛け方」に自主到達していたのだった。

歳とって恥を知らなくなってカバーはやめた。本屋さんで「カバーはいりません」というと、かならず「恐れ入ります」というのだが、あれは本屋同盟の談合事項だろうか。

本誌9月号に新潮社『幻の特装本』のイラストがある。わたしは専門書はいくつか出版したが、雑文はわがホームページに載せている。すぐに世に出せるし、売れなくても絶版はないし、世界中の誰かがどこかで読むし、だいいち金がかからないのがよい。

でもせっかく書いてきたのだから本の形にしてみたい。そこで執筆、印刷、装丁、製本、発行を、机上のPCで5冊だけやると決心。栃折久美子さんの本を読んで、道具を百円ストアで揃えたのが3ヶ月前のこと。

だが、まだとりかかってていない。そうか、どうせやるなら皮の特装本でつくるぞ。装丁がすごいのなら厚さもいるし、中味もそれなりにしなくちゃ。

実は父の遺品に、三回の戦場体験の手記があったので、手製ブックレットにして息子や従兄妹に配ったのだが、今度はこれに自分史も加え水増しして大河小説仕立てにすると、それなりの厚さの本になりそうだ。これはなかなかの大プロジェクトである。

問題は、締切がないので原稿が上がらないおそれがあることだが、人生の締切が近い年頃とも気がついている。

果たして手製特装本はこの世に出現するか、本当に幻となるか。(伊達美徳 本屋徘徊老人ときどき越後に米つくり73歳・横浜市)

これに対して、発行人の浜本さんから、「プロジェクトの成功を祈っております」とコメントがついていた。

文中の新潮社『幻の特装本』とは、新潮社では自社発行の単行本で10万部を突破したベストセラーには、革で特別に装丁した本を4部を作り、2部を著者に寄贈、2部を保存するのだそうだ。

その革で装本する職人芸をイラストで紹介した記事のことである。下手くそでもいいから、わたしもやってみたい。

●参照→325まちもり叢書縁起

●自家製ブックレット「まちもり叢書シリーズ

ちょっとマニアックな面もあるが、書き手がなかなかに興味ある人たちだし、小説やエッセイもあって面白い。

中に「三角窓口」という読者投稿欄がある。始めてそこに投稿したら掲載された。下記のような文である。

若い頃は、読んでいる本を他人に知られるのが恥かしかった。紙カバーのかけ方を数年にわたっていろいろ工夫していたが、ある方法に落ち着いた。

本誌6月号の「カバー掛けの旅」を見て、おお、わたしは「由緒正しい掛け方」に自主到達していたのだった。

歳とって恥を知らなくなってカバーはやめた。本屋さんで「カバーはいりません」というと、かならず「恐れ入ります」というのだが、あれは本屋同盟の談合事項だろうか。

本誌9月号に新潮社『幻の特装本』のイラストがある。わたしは専門書はいくつか出版したが、雑文はわがホームページに載せている。すぐに世に出せるし、売れなくても絶版はないし、世界中の誰かがどこかで読むし、だいいち金がかからないのがよい。

でもせっかく書いてきたのだから本の形にしてみたい。そこで執筆、印刷、装丁、製本、発行を、机上のPCで5冊だけやると決心。栃折久美子さんの本を読んで、道具を百円ストアで揃えたのが3ヶ月前のこと。

だが、まだとりかかってていない。そうか、どうせやるなら皮の特装本でつくるぞ。装丁がすごいのなら厚さもいるし、中味もそれなりにしなくちゃ。

実は父の遺品に、三回の戦場体験の手記があったので、手製ブックレットにして息子や従兄妹に配ったのだが、今度はこれに自分史も加え水増しして大河小説仕立てにすると、それなりの厚さの本になりそうだ。これはなかなかの大プロジェクトである。

問題は、締切がないので原稿が上がらないおそれがあることだが、人生の締切が近い年頃とも気がついている。

果たして手製特装本はこの世に出現するか、本当に幻となるか。(伊達美徳 本屋徘徊老人ときどき越後に米つくり73歳・横浜市)

これに対して、発行人の浜本さんから、「プロジェクトの成功を祈っております」とコメントがついていた。

文中の新潮社『幻の特装本』とは、新潮社では自社発行の単行本で10万部を突破したベストセラーには、革で特別に装丁した本を4部を作り、2部を著者に寄贈、2部を保存するのだそうだ。

その革で装本する職人芸をイラストで紹介した記事のことである。下手くそでもいいから、わたしもやってみたい。

●参照→325まちもり叢書縁起

●自家製ブックレット「まちもり叢書シリーズ

2010/10/30

343【父の十五年戦争】続・父の遺品の蛇腹写真機の製作出自が判明した

昨年4月にこのブログに「118父の遺品の蛇腹写真機」を掲載した。

それをご覧になった方からメールをいただいた。承諾を得てその一部を引用する。

「ご尊父の遺品のカメラですが、戦前に私の祖父が経営していた山本写真機製作所の製品の錦華ハンドカメラに間違いないと思います。1933年ごろの製品です。神田小川町に所在し、近くの錦華公園に因んでKINKAと名付けたようです。山本」(抜粋)

おお、そうであったか。「日本製だろうか」と書いたけど、れっきとした国産であったか。身元がわかって嬉しい。

さっそくウェブサイト検索したらCamerapediaというサイトがあり、そこにKinka plate foldersなるページがある。はじめのほうにこう書いてある。

「The Kinka (錦華カメラ) 6.5×9cm plate folders were made in the early 1930s by Yamamoto Shashinki Kosakusho. One source says that they were released in 1931. The company later made a number of other cameras under the Kinka brand: see Kinka Lucky, Kinka Roll and Semi Kinka.」

これによると錦華カメラは、1930年代に山本写真機工作所が製造販売したらしい。

そこにカメラ雑誌の「アサヒカメラ」1932年6月号に載っている広告の画像があるので引用した。

このFAMOSEを辞書を引いても分からないが、FAMOUSの書き間違いだろうか。

父がカメラを買ったのは、多分、初めての子が生まれた1935年だろうから、山本さんのメールにある1933年ごろの製品とすると年代的には合う。

ここに載っているカメラと父のカメラとは、形はソックリだけど、部品はちょっと違うようだ。

父のカメラのレンズは、Munchenとあるからドイツ製らしいが、シャッターはELKA T.B.C.T.とあって、Camerapediaで調べると製造所はよく分からないが日本製とある。

値段もわからないが、広告にあるものと大差ないとして30余円だろう。

物価の差を調べてみると当時の葉書が1銭5厘、今は50円だから3333倍、とすると30円の3333倍は10万円か、高いようにも思うが、今と違ってカメラは珍しい頃だからそのようなものだろう。

父はどのようにしてこれを買ったのだろうか。昔、高梁の新町に写真機店(店名を忘れた)があったから、あとあと乾板を買う必要もあるからそこで買ったのだろう。

現像と印画は家でやっていたようだ。薬や印画紙がたくさんあったが、少年のわたしが玩具にして露光させてしまった。

なんにしてもインターネット時代はすごいものである。普通なら古物写真機マニアにしか分からないことが、こうやって分かるのだから。

それをご覧になった方からメールをいただいた。承諾を得てその一部を引用する。

「ご尊父の遺品のカメラですが、戦前に私の祖父が経営していた山本写真機製作所の製品の錦華ハンドカメラに間違いないと思います。1933年ごろの製品です。神田小川町に所在し、近くの錦華公園に因んでKINKAと名付けたようです。山本」(抜粋)

おお、そうであったか。「日本製だろうか」と書いたけど、れっきとした国産であったか。身元がわかって嬉しい。

さっそくウェブサイト検索したらCamerapediaというサイトがあり、そこにKinka plate foldersなるページがある。はじめのほうにこう書いてある。

「The Kinka (錦華カメラ) 6.5×9cm plate folders were made in the early 1930s by Yamamoto Shashinki Kosakusho. One source says that they were released in 1931. The company later made a number of other cameras under the Kinka brand: see Kinka Lucky, Kinka Roll and Semi Kinka.」

これによると錦華カメラは、1930年代に山本写真機工作所が製造販売したらしい。

そこにカメラ雑誌の「アサヒカメラ」1932年6月号に載っている広告の画像があるので引用した。

このFAMOSEを辞書を引いても分からないが、FAMOUSの書き間違いだろうか。

父がカメラを買ったのは、多分、初めての子が生まれた1935年だろうから、山本さんのメールにある1933年ごろの製品とすると年代的には合う。

ここに載っているカメラと父のカメラとは、形はソックリだけど、部品はちょっと違うようだ。

父のカメラのレンズは、Munchenとあるからドイツ製らしいが、シャッターはELKA T.B.C.T.とあって、Camerapediaで調べると製造所はよく分からないが日本製とある。

値段もわからないが、広告にあるものと大差ないとして30余円だろう。

物価の差を調べてみると当時の葉書が1銭5厘、今は50円だから3333倍、とすると30円の3333倍は10万円か、高いようにも思うが、今と違ってカメラは珍しい頃だからそのようなものだろう。

父はどのようにしてこれを買ったのだろうか。昔、高梁の新町に写真機店(店名を忘れた)があったから、あとあと乾板を買う必要もあるからそこで買ったのだろう。

現像と印画は家でやっていたようだ。薬や印画紙がたくさんあったが、少年のわたしが玩具にして露光させてしまった。